http://dx.doi.org/10.35381/s.v.v4i7.643

Visión Histórica de la Gerencia: desde la perspectiva universitaria para la Atención de los Adultos Mayores

Historical Vision of Management: from the university perspective for the Care of Older Adults

Aurié del Valle Bueno Medina

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Santa Ana de Coro

Venezuela

https://orcid.org/0000-0002-1856-7473

Recibido: 15 de octubre de 2019

Aprobado: 1 de diciembre de 2019

RESUMEN

El presente artículo tuvo como propósito la revisión sobre la visión histórica de la Gerencia, permitiendo así la construcción de los momentos representativos que aportaron a esta ciencia, trayendo consigo aportes científicos y humanos en aras satisfacer las demandas contextuales a través del mundo complejo de las organizaciones. Además, la reflexión de hoy en día supone la episteme del cambio donde se pudieran vislumbrar las organizaciones universitarias cuya formación esté dirigida a la gerontología y cómo ésta trasciende el sentido del conocimiento hacia la contribución social para los adultos mayores por medio de las prácticas gerenciales de este tipo de organización.

Descriptores: Organización; gerencia universitaria; gerontología; adultos mayores.

ABSTRACT

The purpose of this article was the revision on the historical vision of Management, thus allowing the construction of the representative moments that contributed to this science, bringing with it scientific and human contributions in order to satisfy the contextual demands throughout the complex world of organizations. In addition, today's reflection is the episteme of change where university organizations whose training is aimed at gerontology could be envisioned and how it transcends the sense of knowledge towards social contribution for older adults through management practices of This type of organization.

Descriptors: Organization; university management; gerontology; seniors.

INTRODUCCIÓN

Hablar de gerencia en estos tiempos de cambios, de organizaciones carentes, de países en crisis, y de economías deprimidas pareciera hablar más sobre lo que tanto se ha dicho de la gerencia, es que tanto está escrito y dicho y aún las organizaciones no despiertan a la luz del momento histórico que reconocen desde hace mucho que existe, pero sus prácticas siguen ancladas a las viejas formas y contexto histórico pasado. En este, sentido las organizaciones universitarias vienen a ser el centro de esta reflexión, y sobre todo aquellas que se dedican a la formación de individuos en el área de la salud formándolos hacia la gerontología, de modo que el papel de la gerencia sea no solamente inducir y corresponder hacia lo académico, sino que tomando la referencia histórica de ésta se vincule con su contribución social para la cual debe responder como organización, y en este caso tomar conciencia de las practicas gerenciales que deben emprender para atender a los adultos mayores que son la población objetivo de una de las carreras que ofrecen las universidades que la imparten.

DESARROLLO

El mundo complejo de las Organizaciones

Al hablar de Gerencia o Administración es ineludible circunscribirlas dentro de la dinámica de Organización, puesto que el objeto de estudio de la ciencia administrativa es la Organización, donde se lleva a cabo todo el proceso gerencial y los esfuerzos requeridos para que éstas logren su cometido. Es importante hacer la reflexión sobre la distinción del término Organización, puesto que como muy bien se conoce, primeramente, como la segunda fase del proceso gerencial y como parte operativa, y segundo; la Organización vista como unidad socialmente constituida para el logro de los objetivos, definición de la que hablaremos en este apartado.

La Organización para Thielen y Thielen (2000), amerita un análisis cuidadoso por cuanto puede llegar a atribuírsele a cualquier grupo de personas que están sujetas a un determinado orden para lograr ciertos objetivos, como también usado para identificar una institución social que tiene como tal característica muy sui géneris. Para estos autores, se resalta la importancia de no denominar Organización a cualquier grupo social, sino a aquel que posea las características adecuadas. De allí que, estos mismos autores explican que así una empresa pueda equivaler al término organización, tiene sus diferencias. Entonces para llamar a una empresa Organización, los elementos fundamentales para considerarlo según Thielen y Thielen (2000) son dos: el tamaño del grupo humano y la estructura organizativa, por lo tanto, la empresa constituida por un grupo grande de personas involucradas en el desarrollo de actividades complejas y relacionándose a través de una estructura común se denomina Organización.

Toda organización es una empresa, aunque no toda empresa es organización, por lo que una empresa cuyo objetivo no requiera de un grupo grande de personas ni de estructura de autoridad, no se enmarca dentro del concepto de organización. Para estos autores, la Organización supone grupo humano grande cuyas relaciones se fundamentan mediante una estructura organizativa. Cabe destacar que la evolución de las organizaciones pone en relieve sus características primordiales para que un grupo socialmente constituido se le pueda denominar Organización. Ante estas determinaciones propuestas por Thielen y Thielen (2000), en lo referente a lo que es una Organización, dejan claro su posición sobre el hecho que no toda empresa es una organización, es, en la medida que cumpla con los elementos que antes delimitaron: grupo humano grande y estructura de autoridad.

Por otro lado, es importante estudiar a las organizaciones universitarias más allá de los límites comparativos sobre la empresa como organización, pues Boyer y Crockett, (1973) hacen hincapié en el hecho de que la educación superior cuenta con unas características propias que la alejan del resto de instituciones de carácter industrial o empresarial. Entre sus particularidades se encuentran las siguientes: la diversidad de sus estructuras, los subsistemas que la conforman, la difícil medición de la calidad de sus productos, su dependencia del contexto y de los cambios que se producen en el mismo. Sin embargo, según los mismos autores, las instituciones educativas en general y la universidad en particular han sido estudiadas a lo largo de la historia a través de las teorías de organización a pesar de su proceder del mundo empresarial, todo ello por el hecho de la concepción de las instituciones educativas como organizaciones. Por lo que en este apartado se referirá al tema de organizaciones universitarias consideradas como parte de la estructura social que de hecho es cambiante, compleja con incidencia marcada en el entorno social.

“Las organizaciones educativas, son consideradas contextos complejos donde convergen varios elementos formando un sistema” (Martínez, 2014, p.90). Por lo que siguiendo la definición existente en cuanto a lo que es Organización, a diferencia de los autores antes citados, Zalazar (2012), la constituye como un mundo complejo al que se pueden ver un cuerpo de definiciones a modo de paradigma, al respecto se tiene: “Una organización es un grupo de gente unida en una labor o labores comunes, ligados a determinada porción de su medio ambiente, manejando juntos algún aparato técnico y obedeciendo a un cuerpo de reglas ” (Zalazar 2012, p.09).

Estas definiciones ponen de manifiesto diferentes focos sobre el sentido de lo que es la Organización, estos autores plantean que va más allá de la congregación de personas en busca de fines comunes, es “como un todo dinámico y complejo que lucha por trascender sus innumerables contradicciones. Sucede que en un mismo ámbito temporal espacial cohabitan todos los opuestos” (Zalazar 2012, p. 10). Es decir, las organizaciones son una compilación dinámica, compleja y cambiante que se mueve en un mundo de lo dual, donde se buscan intereses individuales, pero también colectivos. También definen a la organización desde su carácter dialógico, “basada en su capacidad de sostener el conflicto entre el orden y el desorden, la estabilidad y la inestabilidad, la certeza y la incertidumbre de manera simultánea y antagónica” (p.10). Es un diálogo manifiesto por los propios miembros de la organización y que se ve reflejado en la conducta en la medida que se den las relaciones de autoridad y poder producto del cómo esté diseñado la estructura organizativa.

Por su parte Zalazar (2012), establece que hay un transitar sobre la nueva definición de Organización que se basa en un engranaje con la complejidad y el principio dialógico por lo que la define como “espacios en los que conviven la multiplicidad de perspectivas (posiciones, visiones del mundo y paradigmas), unificadas por las prácticas, las creencias, y las instituciones que en su conjunto forman el paradigma” (p.29). Siguiendo esa definición, la investigadora considera que este diálogo del que habla el mencionado autor también debería ir hacia lo externo, es decir, los miembros también reflejan su modo de actuar depende de las consecuencias del medio ambiente lleno de cambios o estabilidad, es decir; la organización por esencia es un andar de incertidumbre, es complejidad.

Siguiendo en este sentido conceptual, González (2009), enfatiza en la complejidad al aportar que dentro del desarrollo de la cultura de las organizaciones y la complejidad de la acción gerencial es necesario un pensamiento que haga las conexiones de las partes, un pensamiento que relacione el todo con las partes y las partes con el todo, esto es para toda organización, un pensar fundamental.

Sabiendo que uno de los elementos que más se resalta en las definiciones propuestas por Zalazar (2012), sobre la Organización es su vinculación con el medio externo, es importante establecer que las organizaciones se mueven o se mantienen en un contacto directo con el medio ambiente externo. En consecuencia, es conveniente conceptualizar a la organización como un sistema abierto, el cual intercambia con ese gran sistema llamado contexto.

De allí que, la teoría General de Sistema, de las llamadas globales y que primero enunció y definió Bertalanffy (1976), inclusive antes de la cibernética, la ingeniería de sistemas y el surgimiento de campos afines, que luego dicha teoría se llevó a estas áreas. Como toda nueva idea, Bertalanffy establece que el concepto de sistemas tiene una larga historia con diversos representantes, pero veían al mundo “reflejado en un mundo abstracto, agudamente planeado” (p. 10). Su recorrido y reconocimiento en las ciencias sociales está arraigada al postulado de Bertalanffy que expresa que “de la extendida confusión y las contradicciones de las teorías sociológicas contemporáneas emerge una conclusión segura: los fenómenos deben ser considerados en términos de sistemas, por lo difícil y fluctuante que sea la definición de entidades socioculturales” (pág. 5). Asimismo, este autor expone que, en términos de importancia, relaciona esta teoría con la teoría de las organizaciones formales, y donde afirma sine qua non “esta teoría está enmarcada en una filosofía que acepta la premisa de que el único modo significativo de estudiar a la organización es estudiarla como sistema” (p. 7).

Este autor dentro del campo de la teoría de sistemas busca la integración de las ciencias al intentar ver a los fenómenos físicos, pero sobre todo los sociales desde la totalidad y del conjunto de elementos de interacción con el que define los sistemas, es decir; se basa en que la ciencia partiendo de ese principio se construye conocimiento. Ante estas metas que propone el autor en su teoría y que están ligadas con la razón de estudiar la misma dentro de las ciencias, extrae los sistemas cerrados y abiertos, donde en relación a los primeros expone que “la física ordinaria solo se ocupa de sistemas cerrados, que se consideran aislados del medio circundante”, el segundo que son los sistemas abiertos, son inherentes al organismo y al medio circundante, “todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Se mantiene en continua incorporación y eliminación de materia, construyendo y demoliendo componentes, manteniéndose en un estado llamado uniforme” (p. 39).

En relación a la definición de sistemas abiertos, el autor especifica que los sistemas abiertos, tiene sus raíces preliminares en los postulados de las Gestalt en Físicas sobre una teoría de sistemas encaminada a organismos inorgánicos en comparación con los orgánicos. Es así que, a principios de la tercera década del siglo, Bertalanffy apuesta por una concepción de organismo en referencia a la biología que hiciera énfasis en considerar al organismo como un todo o sistema y se viera el cometido principal de las ciencias biológicas en el descubrimiento de organización a sus diversos niveles.

Dada toda la introducción y reconocimiento del concepto de sistemas abiertos por el autor Bertalanffy, y que sin duda tiene su origen en la biología, se puede hablar de la evolución que ha tenido desde el mismo momento que se traslada el concepto de sistemas a otras ciencias que no son precisamente las duras, sino a las sociales donde se pretendió estudiar la totalidad de los conjuntos en los fenómenos de la vida en relación a su mundo circundante, y aún ms a entrelazar el tejido organización-sistema, donde ya con el pasar del tiempo se ha venido hablando sobre las organizaciones como sistemas y lo que respecta a su complejidad per se.

Además, Chiavenato (2007) ahonda mayormente en el hecho de que el carácter biológico sobre el cual reposa la conceptualización de sistemas abiertos se relaciona con una organización como organismo social, por lo cual ésa es vista como es un sistema abierto en constante interacción con el medio ambiento. En relación a lo anterior, se enfatiza en la explicación de Miller y Rice (1967):

Toda organización se puede ver como un sistema abierto, con características comunes a un organismo biológico. Un sistema abierto existe, y sólo puede existir, mediante el intercambio de materiales con su ambiente. Importa materiales, los transforma por medio de procesos de conversión, consume parte de los productos de conversión para su mantenimiento interno y exporta el resto. Directa o indirectamente, intercambia sus resultados (salidas) para obtener nuevos insumos (entradas), con la inclusión de recursos adicionales para poder mantenerse (p. 13).

Esta explicación deja entrever el significado que tienen las organizaciones a la luz de la Teoría General de Sistemas, y que son parte también las organizaciones universitarias, donde su aplicabilidad tiene un sentido externo al considerar que es necesario la interacción con su ambiente, o específicamente esa interacción que no es intencional sino natural, espontánea y también podría verse como teleológica, puesto que tiene una finalidad social, científica, económica, cultural, y al que atender donde la universidad como sistema se nutre del supra sistema (medio ambiente) para adaptarse, sobrevivir, crecer y alcanzar sus propósitos que implícitamente están ligados hacia la estabilidad tanto interna como externa. Es decir, la complejidad de las organizaciones esta impactada por la diversidad de los ambientes donde operan las mismas, y de acuerdo a la naturaleza de las organizaciones universitarias, su radio de acción es aún más complejo e influyente por lo que, la Gerencia debe hacer frente y atender a esa complejidad, y aún más cuando busque la satisfacción de sus objetivos externos de contribución social.

En el caso de las organizaciones universitarias con un modelo representativo y estratégico hacia lo global-local, deberá buscar la forma de posicionarse en la satisfacción de necesidades sociales, atendiendo y coadyuvando a la demanda de requerimientos del conglomerado o población objetivo. De allí que, si la población objetivo de las universidades cuya formación esta centrada en la gerontología, la gerencia de éstas por su parte están en la imperiosa responsabilidad de gestionar y guiar sus esfuerzos en relacionar y combinar sus acciones hacia la satisfacción de demandas estudiantiles, con mayor preponderancia a gerenciar para la población de adultos mayores, es decir; una organización universitaria que responda eficientemente a las comunidades o poblaciones, donde la esencia está en trascender el conocimiento hacia la contribución social.

Corrientes del Pensamiento Gerencial

Antes de entrar al contexto científico, es de suponer que la Gerencia tuvo sus inicios desde el mismo momento de la prehistoria y antiguas civilizaciones. Donde primeramente desde los períodos Paleolítico al Neolítico, el hombre tuvo la necesidad de organizarse con la finalidad de conseguir alimentos para su supervivencia y resguardo de los suyos, todo ello con la aplicación de métodos rudimentarios que así lo garantizaran; surge desde ese momento el uso optimo y racional de los recursos naturales, conformándose una estructura que necesitaba de la implementación de normas entre ellos para la búsqueda de su cometido. Desde allí, se dan sistemas de producción en este tipo de organizaciones, es decir; aparece como centro el elemento económico, por lo que Ibáñez y Castillo (2012) refieren, “las etapas de la historia de la humanidad en cuanto al problema económico se deben a las ideas de Marx” (p.220). El problema económico intenta buscar las respuestas a la Gerencia de los recursos escasos en la conformación de tribus o clanes; una episteme primitiva donde se vislumbraba la practica gerencial desde el mismo momento que tenían que idear formas de subsistencia maximizando los recursos naturales.

Siguiendo con la evolución humana, el pensamiento gerencial estuvo también enraizado en las civilizaciones antiguas como Grecia, Roma, Egipto, China. Es así que se conforman organizaciones ante el advenimiento del estado, representando la Gerencia gubernamental y la aplicación del proceso de planificación, organización, dirección y control de larga data, a lo que Ibáñez y Castillo (2012) acota “conviene recordar que estas técnicas no nacieron en el siglo pasado” (p.220).

La evolución continua pero de manera contextualizada a partir del siglo XX en la conformación de la Gerencia en sentido desde la Administración como ciencia, el contexto histórico de la Revolución Industrial y el Positivismo sentaron las bases para la configuración del Pensamiento Gerencial a través de los aportes de Taylor y Fayol como representantes de la Escuela Tradicional también llamada Administración científica y Teoría clásica respectivamente, por el aporte de los principios científicos que hicieron a los problemas de dirección y conducción de las organizaciones para esa época: Taylor con sus estudios de tiempo y movimiento centrado en la operatividad de los procesos mediante una visión reduccionista y mecanicista del hombre como máquina, y Fayol desde una visión jerárquica , pragmática y estructurada al representar los principios que van desde la especialización hasta la división del trabajo.

Estos precursores de la ciencia administrativa tuvieron una contribución significativa dado el contexto histórico-social que se estaba imponiendo. Taylor, correspondiente sus aportes con un hecho histórico como el positivismo, donde la ciencia dirigía sus caminos hacia lo comprobable, la generación de teoría y establecimiento de principios del fenómeno, por lo que sus fundamentos fueron expresados en principios aportando a la gerencia la organización científica del trabajo, en lo concerniente a la administración del tiempo y movimiento del trabajador, en sus estímulos dependiendo de la productividad de éste a través de incentivos, es decir; con una visión en la productividad, específicamente en las tareas. Sus principios fundamentales, los describe Ibáñez y Castillo (2012), 1.- el principio de la planeación evitando la improvisación, 2.- la preparación, el entrenamiento de los trabajadores de acuerdo con sus actitudes y aptitudes, 3.- control, examinar que se lleve a cabo lo previsto en la planeación, y 4.- la ejecución, la gerencia debe distribuir las funciones y responsabilidades para que se lleve un orden.

En este sentido, Arbeláez, Serna y Díaz (2014), sostienen un fundamento de acuerdo con la concepción que tenía Taylor con respecto al trabajador, donde inicialmente el trabajador debía alcanzar la máxima prosperidad con su trabajo, aunque posteriormente pensaba que sólo debían alcanzar un aumento de sueldo no mayor al 60% para que no disminuyera su dedicación al trabajo. Es decir, ésta concepción contradictoria al mismo tiempo, subyace en la idea de considerar al trabajador como motor generador de eficiencia organizacional, pero a la vez condicionando sus capacidades al pensar que puede dar mucho más si hay un incentivo a cambio.

De igual modo, Taylor (1911) postulaba que las tareas de una empresa debían dividirse entre los que piensan la mejor manera de hacer el trabajo, es decir los directores, jefes, supervisores y los que tienen las fuerzas suficientes para realizarlo, a quienes Taylor describía como “empleados tipo buey”, (p.236) es decir con esta clasificación que hace; se resalta aquí la gerencia del resto del grupo de trabajo.

Toda esa forma de la dinámica gerencial de ese contexto, se le puede ver a Taylor con un enfoque Teleológico, por su interés en el operario, en centrar la dirección en el fin último de la organización, que tiene que ver con su adherencia hacia el resultado del trabajo, esto en concordancia con lo que resalta Ibáñez y Castillo (2012), “su dimensión Teleológica está orientada a la búsqueda de la productividad, concretando en buscar una mejor forma de hacer el trabajo” p.236).

Según Ibáñez y Castillo (2012) esta administración científica representada por Taylor “sufrió los embates de la sociedad al tener que saltar los obstáculos epistemológicos de su época, pues se creía que los fundamentos expresados en su obra causarían excesos de trabajo” (p.237), pues esto resultaría en la velocidad que debía ejecutar el trabajador y llegar al agotamiento, lo cual podía llegar a los despidos del personal. Todo ello, permite a Taylor (1911), argumentar sus postulados dada la adecuación del contexto producto de la Revolución Industrial que le iba imponiendo mayor exigencia en la configuración de la dirección de las organizaciones, por lo que su enfoque dirime sus pasos a una posición más ontológica al centrarse en el hombre “la pereza natural del hombre es algo serio, pero el mayor mal del que padecen tanto los trabajadores como los patrones es el bajo rendimiento sistemático”, además cataloga al mejor sistema de gerencia como “aquel en que los trabajadores dan lo mejor de sus iniciativa y reciben a cambio algún incentivo especial” (p.240).

De allí, estos mismos autores explican la retribución variable de Taylor, dividiendo al personal al considerar que aquellos trabajadores que fuesen más creativos y a los que fuesen más enérgicos y con fortalezas físicas para ejecutarlo, es decir; subyace la división del trabajo. Cabe destacar que los aportes de Taylor tienen un sentido filosófico al argumentar sus principios básicos, con una orientación teleológica y ontológica, sin embargo, su pensamiento radica en percibir al hombre como un ser económico mediante el hecho de transacción que debe ocurrir entre el esfuerzo que este aplica con la remuneración que corresponde.

Toda la configuración científica de Taylor conlleva a la reflexión de la investigadora al aportar que hoy en día, con la evolución de las ciencias, y en específico a la ciencia administrativa en lo referente a diversos enfoques humanistas, comportamentales y enfoques relacionados con las condiciones físico-ambientales que han surgido, a pesar de ello, los aportes de Taylor se pudieran estar aplicando actualmente en las diversas organizaciones mundiales, aportes que se pueden denominar como un pensamiento reduccionista, viendo al fenómeno organizacional solo desde una de sus partes, porque si bien es cierto que la teoría respectiva da cuenta del enfoque ontológico de Taylor, lo hace desde una concepción limitada y negativa del hombre en las organizaciones, que sienta las bases en el positivismo y empirismo, sirviendo como medio para dar cabida al cambio producto de la Revolución Industrial que se generaba para el momento, es decir, un pensamiento histórico que no delimitó las bases para una trascendencia de cultura organizacional humanista.

Por su parte, se consideran a Fayol como el padre de la Teoría Clásica de la Administración, en el hecho de que “la gerencia era una habilidad que se podía adquirir una vez que se entendiese sus principios fundamentales”, (Ibáñez y Castillo, 2012,p.251 ), principios que estaban arraigados en su concepción de ver a la organización completa, es decir; Fayol (1916), expone una concepción sobre la gerencia con énfasis en la estructura, al sugerir todas las actividades que debían ser desarrolladas en una empresa, dividiéndolas en seis grupos a saber: 1.- Técnica: producción, fabricación, transformación, 2.- Comercial: compra-venta, cambios, 3.- financiera: uso optimo del capital, 4.- contables: almacenamiento, balances y costos, 5.- seguridad: proteger los benes de la empresa y del empleado, 6.- administrativa: prever, organizar, dirigir, coordinar, controlar. Fayol al igual que Taylor se preocuparon por aumentar la eficiencia de las organizaciones, sin embargo, Fayol se centra en la forma de Gerencia que se debe estructurar con un sentido de organización como un todo partiendo de las actividades antes descritas, y al mismo tiempo establece unos principios que regirán el funcionamiento y practica de esas actividades.

La contribución de Fayol se basó en los métodos científicos del paradigma positivista, por lo que Ibáñez y Castillo (2012), aportan que tenía un fundamento en lo que respecta a que todo es cuestión de medida y que no había nada rígido ni absoluto en materia administrativa. Ante esto, se evidencia el enfoque teleológico y ontológico de Fayol que, a pesar de estar direccionado en otra arista de la organización, ve el cuerpo social o personal como objeto de medición dentro de la función administrativa, de allí su práctica administrativa mecanicista, tal como lo plantea Morgan (1990) “han llegado a pensar mecánicamente sobre la organización y son desconocedores de otras formas en las que estas técnicas pudieran ser utilizadas” (p. 263).

Todo este escenario tuvo una razón de ser, dado el surgimiento de una sociedad nueva en lo social y cultural en ese momento, con un componente axiológico orientado hacia valores rígidos que demostraran la organización piramidal, debido al resurgir tecnológico y que precisamente se fue adaptando el hombre a las maquinas. Reflexivamente, el pensamiento de Taylor y Fayol aunque hubo un reconocimiento en lo humano como el liderazgo, disciplina, iniciativa y motivación, fue relativo, pues el centro de la actividad administrativa estaba sometido a la máquina, con la finalidad de buscar la eficiencia, es decir; elementos humanos desde la practica solo para reorientar a la organización obviando su proceder simbólico y significativo en pro de la cultura organizacional (que se reiteró antes en cuanto al pensamiento de Taylor).

Asimismo, Ibáñez y Castillo (2012), consideran a la Gerencia como una ciencia social porque “se nutre de los conocimientos transdiciplinarios que se generan de la economía, psicología, ecología, biología, físicas, matemáticas, filosofía, religión, antropología, ingeniería, educación entre otros” (p. 211). En este sentido, dada su relación con la economía, se sirve de su objeto de estudio para administrar eficientemente los recursos escasos, y que según Mujica y col. (2010), antes de Taylor, Adam Smith fue quien prestó atención en lo económico y los respectivo al principio de división del trabajo que posteriormente desarrollo Fayol en su teoría clásica para la ciencia administrativa. Sin embargo, más adelante producto de esos primeros aportes, “se derivaron disidentes que generaron a su vez sus propias escuelas lo cual enriqueció este campo teórico” (Mujica et al. 2010, p.26).

Es así que, dichos aportes, han sido la base para la construcción de una ciencia que luego se le fue adicionando concepciones sobre el hecho gerencial que van desde las diferentes escuelas, que posteriormente emergieron e implicaron la ruptura del paradigma tradicional desde lo burocrático aportado por Weber que rechaza el monismo metodológico del positivismo y toma el patrón establecido por las ciencias naturales exactas como ideal regulador, único y supremo de la comprensión racional de la realidad, por lo que utiliza la hermenéutica buscando las explicaciones para las ciencias sociales o culturales las cuales no solo deben ser causales sino capaces de revelar el sentido que se halla en la acción de los hombres (Ibáñez y Castillo, 2012). Es decir, es importante mencionar lo que plantean Arbeláez, Serna y Díaz (2014), al sostener que el desarrollo industrial, así como la complejidad en las organizaciones en lo referente a la administración de los recursos humanos, dieron lugar a que las ciencias del comportamiento aparecieran como el complemento necesario e indispensable en la gestión del proceso administrativo planteado por Fayol.

Lo anterior revela el surgimiento de las ciencias humanas mediante los aportes de Elton Mayo con su enfoque de las relaciones humanas (investigación Hawthorne), desde la perspectiva sociológica al considerar al hombre y su interacción con el entorno, pues su método fue basado en el empirismo al realizar estudios de fenómenos a través de la experimentación con individuos buscando sus actitudes y características y las condiciones físicas del trabajo.

A pesar de que se le atribuye el hecho de padres o pioneros a Taylor y Fayol en esta ciencia, Mujica et al. (2010), expresan que después de la década del siglo XX, dentro del marco de la escuela sociológica, es donde se le comenzó a atribuir su carácter científico como tal, a través del uso de metodología que apostara a la comprobación de hipótesis, el uso de estadísticas para recopilar datos sociales de forma sistemática, entre otros. Después, indican dichos autores, que de acuerdo con los hechos de la segunda guerra mundial se implementó el modelo de las matemáticas (investigación de operaciones), dentro de las estrategias bélicas de Estados Unidos y Gran Bretaña, aplicándose al proceso de toma de decisiones en organizaciones en lo que se llamó la ciencia administrativa, y a lo que Stoner (1996) sostiene que “hay quienes sustentan que es en esta época cuando la administración toma el carácter de ciencia al soportarse sobre las matemáticas, la informática, la cibernética las estadísticas, entre otras” (p.29).

Todo lo anterior se puede resumir desde los aportes de Stoner y cols. (1996), los cuales exponen la configuración de la Gerencia por escuelas como: la escuela de la administración científica (Taylor), la escuela de la teoría clásica (Fayol), la escuela conductista(sociológica con Weber, Mayo) y la escuela de la ciencia de la administración (influencia de las ciencias exactas), éstas planteadas en la primare fase, ya que después surgen las de la segunda fase como enfoques: el enfoque de sistema, el enfoque de contingencias, y finalmente el enfoque de compromiso dinámico, que según este autor tuvo su origen a finales del siglo XX su vehemencia se traslada hasta el siglo XXI en correspondencia de la ruptura epistemológica.

Esta ruptura epistemológica proviene en parte del surgimiento de las nuevas teorías administrativas a partir de los años setenta en forma de prácticas gerenciales, donde Stoner, Freeman y gilbert, (1996) las denominan Enfoque de compromiso dinámico desde su visión administrativa. Esta ruptura epistemológica que tiene que ver con el advenimiento del Enfoque del compromiso dinámico, se basa en la definición de García (1998) en la que se refiere que la ruptura epistemológica “son las formas en que el conocimiento científico contradice las ideas o creencias que proceden de un conocimiento ante todo primario y de sentido común, se produce entre dos concepciones científicas distintas”.

En referencia a lo anterior, surge la ruptura al considerarse el Enfoque del Compromiso Dinámico como una concepción distinta en otro momento de las organizaciones y de la época histórica a la que están sometidas, como es el caso de la sociedad informacional y las puertas hacia la necesidad de la globalización, de allí que este Enfoque del Compromiso Dinámico lo justifica Stoner et al., (1996) “la palabra dinámica lo contrario de estática, implica cambio, crecimiento y actividad constantes; la palabra compromiso lo contrario de desinterés, implica un involucramiento profundo con otros” (p.32).

En este sentido, Stoner en su denominación de Enfoque de Compromiso Dinámico expresa el enfoque vigoroso que usan actualmente los gerentes para dirigirse a las relaciones humanas y adaptarse a las condiciones que cambian con el tiempo, y que las relaciones humanas y los tiempos están obligando a los gerentes a reconsiderar los enfoques tradicionales debido a la velocidad y la constancia de los cambios. Como producto de ese enfoque de Stoner busca integrar las diversas corrientes administrativas o temas que surgieron en los últimos treinta años y que propiciaron el cambio en el mundo organizacional, estableciendo seis elementos fundamentales que soportan el mencionado enfoque según Stoner et al., (1996): 1.- nuevos entornos organizacionales: el enfoque de compromiso dinámico reconoce que el entorno de una organización no está compuesto por una serie fija de fuerzas impersonales. Se trata más bien de una manera compleja y dinámica de personas que interactúan entre sí, es decir; el gerente no sólo debe prestar atención a sus propias preocupaciones, sino también lo que resulta importante a otros gerentes, tanto de sus organizaciones como las de otras. Estos interactúan con otros gerentes para crear mancomunadamente las condiciones en las que prosperaran sus organizaciones.

Sin duda el tomar en consideración los entornos organizaciones que a la vez son cambiantes y dinámicos debe ser la tarea del gerente, al buscar generar red de relacionamiento con otros dentro de la organización y fuera de ella para lograr relaciones de confianza, compromiso, cooperación y conocimiento como valor agregado a su práctica gerencial en la redimensión de los procesos organizacionales.

2.- La ética y la responsabilidad social: los gerentes que adopten el enfoque del compromiso dinámico, prestan atención a los valores que mueven al personal de sus organizaciones, la cultura de la sociedad que implica dichos valores y los valores que tienen las personas ajenas a la organización. Tratándose del compromiso dinámico, no basta que los gerentes hagan las cosas como siempre las han hecho, la lucha por alcanzar la excelencia se ha convertido en un tema de la organización desde 1990, como los valores incluida la excelencia son conceptos éticos, el enfoque del compromiso dinámico hace que la ética pase al centro de la gerencia. El término ética se entiende en términos generales y simples como el estudio de la forma en que las decisiones organizacionales afectan a los demás, supone el estudio de los derechos y obligaciones de las personas de las reglas morales que las personas aplican cuando toman decisiones y de la esencia de las relaciones personales.

Para Stoner y et al, (1996), la responsabilidad social de las organizaciones habla de lo que hace la organización y que afecta a la sociedad en la que existe. Entre los gerentes y teóricos han ampliado su campo de interés en las organizaciones, y ahora incluyen interrogantes básicas como: ¿cómo deberíamos vivir nuestra relación con los demás?

3.- la globalización y la administración: La globalización en palabras de Stoner et al., (1996), implica el reconocimiento por parte de las organizaciones que deben tener un enfoque global en vez de local. Está compuesta por tres factores interrelacionados: proximidad, que está en función de un “mundo que se está encogiendo”, la actual tecnología de las comunicaciones permite que la gente de todo el mundo comparte información oral, en video en cuestión de minutos. La ubicación es otro elemento de la globalización que hace que la administración de una organización se integre las operaciones a través de fronteras internacionales, llevar las operaciones de una organización a muchos países. Y la actitud, nueva y abierta para ejercer la administración internacionalmente, disposición para desarrollar las capacidades necesarias para participar en la economía global.

4.- cómo inventar y reinventar organizaciones: Los gerentes que aplican el compromiso dinámico en forma constante buscan la forma de desatar el potencial creativo de sus trabajadores y del suyo propio, instando a los gerentes a reconsiderar las estructuras normales de la organización a las que están acostumbrados. El concepto de “Reingeniería” y el “Espíritu Emprendedor”, instan a los gerentes en cuanto al primero; a reconsiderar los procesos mismos mediante los cuales funcionan las organizaciones y a que tengan el valor a reemplazar los procesos que entorpecen la eficiencia de las organizaciones, en cuanto al segundo; el Espíritu Emprendedor que es la capacidad para tomar los factores de producción: tierra, trabajo y capital, y usarlos para producir bienes o servicios nuevos. Se perciben oportunidades que otros no ven o no les interesan. Asimismo, se da el Espíritu Intraemprendedor se basa en el espíritu emprendedor, que consiste en iniciar y desarrollar organizaciones nuevas en dentro de una organización existente.

5.- culturas y pluriculturalismo: los gerentes que adopten el enfoque de compromiso dinámico, reconocen que las diversas perspectivas y los valores de las personas con antecedentes culturales diferentes aportan a sus organizaciones no solo son una realidad, sino una fuente importante de contribuciones. Es decir; se trata de tomar en cuenta la cultura de organización que se detalla más adelante con mayor profundidad, y tomar en cuenta también el pluriculturalismo en la administración, el cual subyace en la idea de que existen muchos antecedentes y factores culturales que son importantes para las organizaciones y que de las personas con diferentes antecedentes pueden coexistir y prosperar en una organización. El pluriculturalismo se refiere a factores culturales como etnia, raza, sexo, capacidad física y preferencias sexuales, aunque según este autor, también se añaden la edad y otros factores.

6.- la calidad: mediante el enfoque del compromiso dinámico la administración de la calidad total debe ser el vocabulario del gerente, deben pensar en cómo dirigir la organización a efectos de brindar productos y servicios responsables apegados a los parámetros más estrictos de sus clientes, usuarios y/o beneficiarios. Según esta posición las relaciones sólidas y duraderas pueden ser un fructífero producto derivado de actos y mentalidades que giren en torna a la calidad.

Todo el fundamento del enfoque de compromiso dinámico esta direccionando desde la triada organización/ talento humano/ sociedad, ya que con el movimiento constante propio de la sociedad debido a su carácter complejo, repercute obviamente en las organizaciones universitarias por ser estas componentes fundamentales de la misma, donde los cambios deben estar acompañados de la racionalidad del individuo protagonista de la gerencia, al promover elementos humanos que garanticen el involucramiento con otros, y aún más con su entorno próximo.

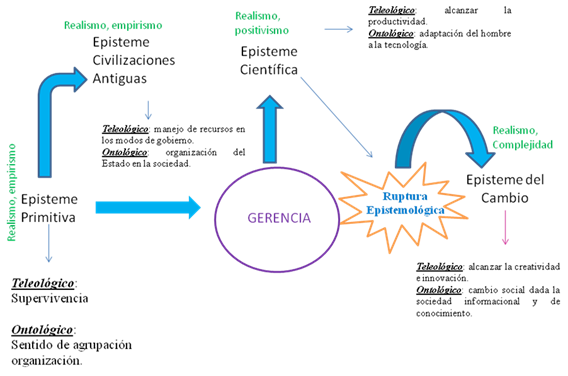

Todo el esquema gerencial se ha tratado de esgrimir aquí desde su concepción primitiva hasta su concepción científica, que indudablemente el recorrido histórico y teórico de la gerencia responde a una episteme primitiva, episteme de las civilizaciones antiguas, episteme científica y la episteme del cambio, es decir; tiene sus fundamentos en una ciencia interdisciplinaria, y que toda la conformación de esta ciencia se puede ver desde el supuesto ontológico y teleológico, como base de la instauración de un modelo ideal de organizaciones formales que se necesitaban para soportar el tránsito de un quehacer empírico de mano de obra como prioridad, para adentrarse a un contexto informacional, tecnológico que reemplazase al hombre por la tecnología dándole cabida a una teoría de organizaciones bajo una episteme científica primeramente y luego a la venida de un cambio a través de la ruptura evidenciada en el Enfoque del Compromiso Dinámico.

Ahora bien, todo lo anterior permitió que a la administración se le adjudicara su carácter científico, donde sus fundamentos se insertaran en el mundo organizacional, que sin duda sembraron las primeras semillas de las organizaciones que se conocen hoy día, y que en algunos de los casos prevalecen. Luego con el Enfoque de Compromiso Dinámico al que se refiere Stoner, propone integrar todo el conocimiento surgido del pensamiento gerencial, en virtud de dar respuesta a los cambios de las organizaciones, que se está moviendo en otro contexto histórico complejo que demanda formas de actuación y decisión distinta, donde se reconozca y confluyan las novedades de prácticas que pongan al sujeto como centro de la actividad administrativa.

Sin embargo, la pregunta de hoy seria cómo la gerencia de las organizaciones universitarias adapta sus enfoques o esquemas a una sociedad cada vez más compleja, y que en términos de la Gerencia se transitó a una ruptura epistemológica donde subyacen elementos sociales, culturales e internos al que debe responder. Ahora bien, cabría preguntarse: ¿la gerencia de universidades donde la ciencia gerontológica sea uno de los bloques de formación estará transitando hacia la nueva forma de reinventarse para posicionarse en una gerencia que atiende a la población de adultos mayores?

Figura Nº 01. La Episteme de la Gerencia desde su Devenir Histórico: Corrientes del Pensamiento Gerencial. Datos tomados desde los conceptos de Mujica y Col. 2010, y la Perspectiva de la Autora. Fuente: Bueno (2019).

Gerencia como fenómeno de estudio

Es importante comenzar por declarar que en el ámbito de la ciencia administrativa han surgido términos o palabras intentando definir, dar respuestas o tratar de entender el fenómeno organizacional el cual es su objeto de estudio. Tal como lo expresa Sallenave (2002), “anteayer la organización, ayer la estrategia, luego calidad total; hoy con el tema de la reingeniería, y quien sabe que se va importar mañana de Nueva York o de Tokio, para comprender (¡al fin!) el fenómeno organizacional en los países latinos” (p.01). Fenómeno que ha pasado por diferentes rupturas paradigmáticas y que le dan su razón de ser hoy día.

Antes de comenzar a hablar de Gerencia es importante especificar su campo, y es precisamente la Administración, la cual ha estado sometida a polémicas, por si es o no ciencia, puesto que diferentes autores han tratado de definirla como ciencia, arte, disciplina, y ha existido disyuntiva por su carácter científico.

En cuanto a Mujica et al., (2010), establecen que la Administración se puede enmarcar dentro de esa definición de ciencia, dado que cumple con estas especificaciones, se prueban sus enunciados (Aristóteles), crea teoría (Einstein), y es un sistema o totalidad de conocimientos ordenados en principios administrativos (Kant). De allí, que la postura de la investigadora se ciñe en estos postulados, reconociendo el carácter científico de la Administración de aquí en adelante, aunque exista actualmente esa polémica dentro del pensamiento administrativo.

La Gerencia es un término que su origen data de la evolución de la Administración, cuya definición guarda relación con aquella, puesto que la Administración para Monagas (2003), tiene que ver con la definición etimológica de la palabra, mencionando que procede del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y ministre (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.

Por su parte, Aviares (s.f), establece que “la gerencia es un vocablo reciente ya que en la antigüedad se usaba el término administración. Se asocia con la administración de los recursos humanos, por su continua búsqueda en mejorar el desempeño y los aportes del activo humano a una organización” (p. 84). En este postulado se mantendrá la postura en esta investigación, del devenir del término Gerencia, como parte de esa evolución que la circunscribe en lo moderno.

Por otro lado, La Gerencia para Sallenave (2002), es un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: planificación, organización, dirección y control, se logren objetivos previamente establecidos. En cuanto a la Gerencia, la literatura da cuenta de su punto de vista desde lo empresarial, de allí que, “el término gerencia proviene del paradigma administrativo empresarial que busca la eficiencia y la productividad en la organización” (Monagas 2003, p.34). Es decir, el término Gerencia se gestó en el ámbito empresarial y deviene desde el mismo momento del surgimiento o evolución de la Administración. Sin embargo, cuando se trata de referir a la Gerencia en las instituciones de servicio, específicamente en el ámbito educativo ha existido un temor en su terminología, puesto que como no persiguen un fin lucrativo sino un fin social, se ha introducido el termino Gestión para designar el proceso gerencial en este tipo de organizaciones, tal como lo plantea Garzón (2011):

como hablamos de instituciones educacionales (y no de empresas como tal), cuyo objetivo principal no es el económico ni persigue fines lucrativos (al menos en las instituciones públicas) sino que sus intereses son sociales, existe temor en el uso de este término, y por ello se le suaviza con el término gestión que constituye un proceso de la gerencia (p. 34).

Del anterior planteamiento se deriva el designar la terminología Gestión en el ámbito de las organizaciones educativas, en el cual Manes (2004), es uno de los autores que ha marcado posición sobre la terminología Gestión en este ámbito, por lo que le otorga a su definición una nomenclatura como: Gerenciamiento Institucional Educativo o, Gestión Educativa, la cual define como:

Es decir, el autor antes citado incorpora las actividades de la universidad como lo son lo administrativo, la academia y la extensión. Y aunque no considera la investigación, incorpora la trascendencia cultural.

Ahondando en el planteamiento de Manes, se extrae la idea de que la Gestión constituye un proceso inherente a la Gerencia. De otra forma, Bravo (2011), en referencia a lo que es Gestión, la define como “gestar o dar a luz” y está por sobre administrar u operar, es una labor sistémica, creativa, reflexiva y cuestionadora. Es decir, estos autores la definen como una función y una labor que tiene un componente operativo que implica una acción humana.

Por su parte Garzón (2011), sigue explicando que la Gestión implica “acción”, lo cual hace pensar no solamente en una serie de actividades que se realizan (muchas de ellas por delegación de alguien), sino que hace un enfoque directo hacia la acción imperativa de administrar. Planteamiento que profundiza Amat (1992), al concordar que la Gestión en términos organizacionales, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: Planear, organizar, dirigir y controlar. Todo lo anterior, deja ver que la Gestión no solo implica el hecho de llevar a cabo una acción en sí misma, sino que implica el ejecutar las funciones inherentes a la administración. Analizando ambos conceptos, Gestión y Administración resultan terminologías semejantes para referirse al acto de llevar a cabo las funciones administrativas de una organización, situación que también concuerda con los postulados de la definición de Sallenave (2002), en cuanto a lo que es Gerencia.

De allí que, a pesar de la terminología Gestión se haya vinculada con el ámbito educativo según los argumentos de los autores que la sustentan, se resalta el hecho de la existencia de semejanzas entre Gestión y Gerencia en términos de significados, por lo que siguiendo las fundamentos de los autores antes citados, la investigadora asume una postura en la presente investigación al declarar como objeto de estudio a la Gerencia, por su significación y representación histórica sostenida en las organizaciones.

Finalmente, es necesario delimitar el significado de la Gerencia, por lo que en la literatura existente se encuentran autores con visiones más amplia en cuanto a su definición, inclusive le han asignado diferentes categorías como parte de su definición, y que es importante tomar en cuenta por la evolución que pudiera estar representando el término actualmente o en tiempos venideros dado la dinámica a la que están haciendo frente las organizaciones. Autores como Sallenave (2002) le ha designado una categoría al término Gerencia, en este caso, el mismo autor se refiere a la Gerencia Integral como el arte de reunir todas las facetas del manejo de una organización en busca de una mayor competitividad: y esta competitividad tiene que ver con la • Estrategia: Para saber a dónde vamos y como lograrlo. • La organización: Para llevar a cabo la estrategia eficientemente. • La cultura: Para dinamizar la organización y animar a su gente.

Esta definición planteada por Sallenave establece una concepción específica y compleja de la Gerencia, al incorporar la estrategia, la organización y la cultura como categorías primordiales en la práctica gerencial, es decir; no solo circunscribe la Gerencia en el proceso de planificación, organización, dirección y control, sino que asume una conceptualización más estratégica y de comportamiento al que debe atender dicha gerencia. Reponerse, reinventarse y transformar las acciones de las organizaciones universitarias cuya formación esté relacionada con la gerontología sería el vértice apropiado para que la gerencia tome un nuevo rumbo, coherente con el trabajo y análisis del contexto social de manera que pueda intervenir y coadyuvar a saldar muchas deudas que parecen olvidadas. La inclusión de los adultos mayores en la planificación curricular como actores sociales, la cultura enfatizada a promover la conciencia hacia la vejez y envejecimiento, el diálogo y trabajo conjunto con los entes gubernamentales, el seguimiento al egresado para proponer acciones sería unas de las tantas razones que debe tener la gerencia universitaria para seguir apostando por la formación gerontológica que cada vez va a requerir el país por su tendencia hacia el envejecimiento poblacional.

REFERENCIAS CONSULTADAS

- Arbeláez, Serna y Díaz (2014). Modelos Gerenciales. Un marco conceptual. Fundación Universitaria María Cano. Fondo Editorial Cátedra María Cano. Medellín- Colombia.

- Amat, J (1992). El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección. Barcelona: Ed. Ediciones Gestión 2000 S.A.

- Bertalanffy, L. (1976). Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica. México.

- Bravo J. 2011. Gestión de Procesos. Alineados con la Estrategia. Cuarta Edición. Editorial Evolución S.A. Santiago de Chile.

- Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos. El capital Humano de las Organizaciones. Mc Graw Hill. Octava Edición. México.

- Fayol, Henri (1916) (en francés). Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, controle, Paris, H. Dunod et E. Pinat, OCLC 40204128.

- García, C (1998). De los obstáculos epistemológicos a los conceptos estructurantes: Una aproximación a la enseñanza aprendizaje de la Geología. Historia y epistemología de la ciencia.

- Garzón, C. (2011). Análisis de los conceptos de administración, gestión y gerencia en enfermería, desde la producción científica de enfermería, en América latina. Tesis para optar el título de magíster en enfermería con énfasis en gerencia de servicios de salud. Universidad nacional de Colombia facultad de enfermería programa de maestría en enfermería Bogotá.

- González, A (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. ISLAS, 45(138):125-135; octubre-diciembre, 2003. Recuperado de https://www.academia.edu/5272062/A._Gonz%C3%A1lez_M._Los_paradigmas_de_inv._en_las_C._Soc.

- Ibáñez y Castillo (2012). Epistemología de la Gerencia y sus métodos. Dirección de Medios y Publicaciones. Universidad de Carabobo, Valencia- Venezuela.

- Manes, J (2004). Gestión Estratégica para Instituciones Educativas. Guía para planificar estrategias de gerenciamiento institucional. Ediciones Granica. Argentina.

- Miller, E y Rice, A. (1967). System of organization: the control of task and sentient.

- Monagas, D. (2003). Consideraciones sobre la Gerencia Universitaria en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Actualidad Contable FACES. Año 6 No.6. Mérida- Venezuela. Recuperado de http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/17329/dulce_monagas.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Morgan, G (1990). Imágenes de la Organización. Editorial RA-MA. Madrid-España.

- Mujica M, Hernández A, Villalba L, Correa D, Ibáñez N, Castillo R. (2010). Estudio contextualizado de la Administración en Venezuela. Dirección de Medios y Publicaciones, Universidad de Carabobo. Venezuela.

- Sallenave, P. (2002), Gerencia Integral. ¡No le Temas a la Competencia, Témela a la Incompetencia! Grupo Editorial Norma.

- Stoner J, Freeman R y Gilbert D (1996). Administración. Sexta edición. Editorial Pearson. México.

- Taylor F. W. (1911). Principles of Scientific Management. New York and London, Harper & Brothers.

- Thielen L y Thielen J, (2000). Introducción a la Teoría Administrativa. Alfa Impresores. Valencia- Carabobo.

- Zalazar, R. (2012). Introducción a la Administración. Paradigmas en las organizaciones. Editor EUMED. Universidad de Málaga.

©2020 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).