INTRODUCCIÓN

En el sistema de salud, la relación médico-paciente es esencial, pues refleja un enfoque centrado en la persona, reconoce su dignidad y fomenta su participación en el proceso terapéutico. El avance hacia el reconocimiento pleno del paciente como sujeto de derechos requiere cambios normativos, así como transformaciones culturales y prácticas en el ejercicio profesional. La ética médica, en este sentido, se posiciona como un eje esencial que articula los principios de autonomía, consentimiento informado, equidad y responsabilidad compartida.

En Europa se ha desarrollado un marco normativo sólido para la defensa de los derechos del paciente, consolidando estándares éticos en su cuidado. Países como Alemania, España y Noruega han implementado políticas que integran el consentimiento informado, el respeto a la autonomía y la participación activa del paciente como principios fundamentales. Por lo tanto, estas naciones han promovido el aprendizaje continuo del personal médico como un mecanismo que garantiza prácticas clínicas éticas. En esta línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) destaca que los sistemas europeos han fortalecido la relación entre médico y paciente mediante normativas centradas en el bienestar del usuario y mecanismos de control eficaces, consolidando una cultura institucional de respeto y compromiso con los derechos en la atención sanitaria.

No obstante, al contrastar esta realidad en Latinoamérica se evidencian marcadas diferencias en cuanto al amparo de los derechos del paciente. Países como Chile, Argentina y Uruguay han emitido normativas que reconocen estos derechos; pese a ello, en gran parte de la región persisten limitaciones en cuanto a estructuras legales sólidas y mecanismos de control. Esto dificulta la garantía de principios bioéticos como el acceso a datos y una participación informada (Rosales, 2021). La falta de control refuerza desigualdades estructurales en el acceso y la calidad de la atención, perpetuando vulneraciones a la dignidad del paciente, sobre todo en escenarios de alta demanda, escasez de recursos y limitada formación en ética profesional.

Los factores institucionales y organizativos agravan esta problemática. Según Ten Have (2019), la precariedad de los sistemas públicos de salud, la insuficiencia de personal capacitado, las deficiencias en infraestructura y la ausencia de una cultura sólida de derechos representan obstáculos significativos para la puesta en marcha efectiva de las normativas en Ecuador. Aunque la norma suprema reconoce el derecho a la salud y el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha establecido protocolos que garantizan el consentimiento informado y el trato digno, estas políticas no siempre se ejecutan con eficacia. El cumplimiento de estas normativas depende en gran medida de la gestión institucional y del compromiso ético del personal sanitario en cada centro de atención.

En el vínculo entre profesionales y pacientes, se evidencian importantes limitaciones. La carencia de conocimientos en bioética y derechos del paciente restringe la capacidad del personal médico para enfrentar dilemas éticos. En el Hospital José Carrasco Arteaga (2023), solo el 42% del personal reconoce los derechos fundamentales, mientras que más del 30% de los pacientes se siente excluido de las decisiones sobre su tratamiento. Esta discrepancia entre la normativa y la práctica origina fallas comunicativas, decisiones unilaterales y falta de empatía, lo que afecta negativamente la confianza y el bienestar emocional de los pacientes. Por ello, es perentorio implementar programas educativos continuos, fomentar espacios de reflexión ética y establecer mecanismos de seguimiento que aseguren el respeto efectivo de los derechos en la atención clínica. Esta brecha en el conocimiento sobre los derechos del paciente impacta en la calidad de la atención y en la experiencia del usuario, lo que determina la necesidad de una mayor formación en bioética para el personal médico.

Por ello, surge la pregunta: ¿cuál es el impacto de la formación continua hospitalaria en el conocimiento del personal médico sobre los derechos del paciente en el Hospital de Especialidades de la ciudad de Cuenca, Ecuador? En este escenario, el presente estudio busca establecer la relación entre la formación continua hospitalaria y el nivel de conocimiento del personal médico sobre los derechos del paciente en el Hospital de Especialidades de la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Fundamentos teóricos de la formación bioética en derechos del paciente y su relación con el conocimiento del personal médico

La formación en bioética y derechos del paciente es esencial para garantizar prácticas clínicas responsables y humanizadas. Beauchamp y Childress (2019) afirman que los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia deben guiar las decisiones sanitarias. Cortina (2020) sostiene que la bioética actúa como una ética de mínimos compartidos que garantiza la dignidad en contextos diversos. Por su parte, Lolas (2021) plantea que esta formación debe adaptarse al contexto social, fomentando la deliberación moral y la reflexión crítica.

En el ámbito hospitalario, el proceso continuo de aprendizaje en bioética no solo transmite conocimientos teóricos, sino que impacta directamente en el nivel de entendimiento de los derechos del paciente por parte del personal médico. Esto se traduce en una mayor capacidad para enfrentar dilemas clínicos reales, tomar decisiones fundamentadas y ofrecer una atención más consciente, justa y respetuosa, fortaleciendo así la calidad asistencial.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) menciona que incluir la bioética en el aprendizaje inicial y en la capacitación continua es crucial para fortalecer los sistemas de salud. Esto mejora la toma de decisiones clínicas, promueve la equidad, la justicia sanitaria y la calidad del servicio. Institucionalizar el conocimiento en derechos del paciente permite cerrar brechas entre la normativa y la práctica. Contribuye a reducir las desigualdades estructurales, en poblaciones vulnerables. La bioética se vuelve entonces una herramienta de justicia social, al promover un trato igualitario, respetuoso y consciente. El compromiso ético del personal se refuerza cuando los contenidos van más allá de lo abstracto y se aplican al trabajo clínico.

La frecuencia con que se aplican los conocimientos en bioética influye directamente en su impacto. Los conocimientos esporádicos no generan cambios sostenidos en la práctica profesional. En cambio, cuando se ofrece de forma regular, se refuerzan los principios éticos y se consolidan nuevas competencias. Es importante destacar que, en países como Alemania y Noriega, los hospitales incorporan módulos de bioética anuales al personal de salud, promoviendo una mejora continua. Esto permite actualizar contenidos, monitorear el progreso y los desafíos éticos en cada institución. En Ecuador esta práctica aún es limitada y depende de la iniciativa de cada institución.

En nuestro país estas prácticas no se implementan de manera uniforme, lo que genera desigualdades en la formación ética del personal de salud. El Hospital José Carrasco Arteaga (2023) reporta que menos del 50% de los trabajadores ha recibido capacitación reciente en derechos del paciente. Esta brecha revela una falla estructural en los planes educativos institucionales. Para revertir este panorama, se requiere promover una cultura continua que garantice contenidos pertinentes, actualizados y adaptados al contexto. Entre los temas prioritarios deben incluirse el consentimiento informado, la equidad, la justicia distributiva sin perjuicio. Rosales (2021) advierte que en América Latina muchos programas formativos no incluyen los enfoques prácticos, suelen presentar limitaciones que dificultan su aplicación real en el entorno clínico. Por ello, la adquisición de conocimientos en bioética debe adaptarse a los perfiles profesionales específicos y a los dilemas éticos que enfrenta cada grupo dentro del sistema de salud.

A la par, el diseño curricular debe responder a los desafíos emergentes del entorno sanitario, como el uso de tecnologías avanzadas, la inteligencia artificial, la diversidad cultural y la desigualdad estructural. Ignorar estos factores limita la efectividad de la enseñanza. Se deben incluir elementos legales nacionales e internacionales que respalden los derechos del paciente, como el Código Orgánico de la Salud y los tratados de derechos humanos, de manera que el profesional esté sustentado tanto en principios éticos como en marcos jurídicos aplicables.

En coherencia con esta necesidad integral, la metodología pedagógica se convierte en un componente relevante para garantizar un aprendizaje ético sólido. El uso exclusivo de clases magistrales limita el desarrollo de competencias aplicadas, no fomenta la toma de decisiones ni la reflexión crítica. Por ello, Ten Have (2019) propone incorporar estrategias activas como el estudio de casos reales, simulaciones clínicas, debates grupales y aprendizaje basado en problemas. Estas metodologías favorecen el juicio moral, la empatía profunda de los dilemas éticos y preparan al profesional para responder de manera ética y fundamentada en situaciones reales de su práctica cotidiana.

De esta forma, el aprendizaje participativo se convierte en un puente entre el conocimiento teórico y el profesional responsable, fortaleciendo el diálogo interdisciplinario, la toma de decisiones compartida y el sentido de responsabilidad.

El aprendizaje en ética exige que hospitales y centros de salud integren la bioética como parte de su cultura organizacional. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) señala que los comités de ética clínica, auditorías internas y canales de denuncia accesibles refuerzan la seguridad de los derechos del paciente. Estas estructuras promueven el aprendizaje colectivo y mejoran la calidad asistencial. Para ello, es necesario que la casa de salud asigne recursos, tiempo y personal capacitado. Cuando la ética se integra en la esencia de la organización, se fortalece la conciencia profesional y la atención se vuelve más humana y respetuosa.

Calidad asistencial y estándares éticos

La calidad asistencial en los sistemas de salud modernos trasciende el ámbito técnico para incorporar dimensiones éticas que garanticen un trato humano y digno a los pacientes. Según Donabedian (2020), la calidad puede analizarse a partir de tres componentes: estructura, proceso y resultados. Cada uno de estos elementos debe evaluarse desde criterios clínicos y desde principios éticos como la confidencialidad, la equidad y el respeto. En este contexto, un cuidado de calidad no puede considerarse completo si ignora el componente moral entre paciente y profesional. La calidad ética implica reconocer al usuario como sujeto de derechos, escuchar sus necesidades de una manera activa y permitirle participar en las decisiones relacionadas con su salud. Por tanto, los estándares éticos se vuelven indispensables para asegurar que la atención sanitaria sea eficiente, justa y respetuosa.

La OPS (2021) menciona que los estándares éticos son indispensables para establecer lineamientos que orienten la práctica clínica en todas sus fases. Estos estándares incluyen el respeto a la autonomía, la justicia en la distribución de recursos, la transparencia en la información y la responsabilidad profesional. Implementar estos principios favorece la creación de una cultura institucional centrada en la persona, donde el paciente no es un receptor pasivo de cuidados, el mismo se convierte en un agente activo en su proceso terapéutico. Así, la ética se convierte en un componente estructural de la calidad asistencial. El personal sanitario debe ser capaz de identificar dilemas éticos, deliberar sobre ellos y actuar en consecuencia, lo que exige una formación continua en bioética y marcos normativos. Sin esta base, la atención puede volverse impersonal, jerárquica y desprovista de sentido humano.

Por su parte, Muñoz y Pérez (2022) sostienen que la calidad asistencial está estrechamente vinculada con las competencias éticas del equipo de salud. Su investigación evidencia que los hospitales que implementan programas de formación ética, cuentan con comités activos y aplican protocolos claros sobre los derechos del paciente tienden a mostrar mayores niveles de bienestar, menor número de quejas y un mejor clima organizacional. En contraste, en aquellas instituciones donde la ética se limita a un código formal sin aplicación práctica, los pacientes perciben mayor distancia en la atención, desconfianza hacia el personal y un desconocimiento generalizado de sus derechos. Este hallazgo demuestra que la calidad debe evaluarse por resultados clínicos y por la experiencia del usuario, que involucra el trato recibido, el entendimiento de su contexto y el respeto a su voluntad. La ética, en este sentido, actúa como un pilar que sostiene la calidad, reduciendo errores, promoviendo la transparencia y generando confianza en el sistema.

Por último, es necesario garantizar un cuidado de calidad, que requiere de mecanismos institucionales, para evaluar y reforzar estándares éticos en todos los niveles. La OPS (2022) recomienda implementar auditorías clínicas con enfoque ético, encuestas periódicas de cumplimiento del usuario y revisión de casos éticos conflictivos, estas estrategias permiten detectar fallas en el tratamiento, en el dialogo y en el uso de normativas, generando datos útiles para tomar decisiones correctivas. Incorporar indicadores éticos como el cumplimiento del consentimiento informado o la equidad en el acceso a servicios puede mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la cultura institucional. Es decir, la calidad asistencial no puede desligarse de la ética profesional, y su fortalecimiento requiere compromiso, evaluación constante y una voluntad institucional que coloque al paciente en el centro del sistema sanitario.

MÉTODO

La investigación fue de diseño no experimental y de nivel correlacional el cual se llevó a cabo en un Hospital de Especialidades de la ciudad de Cuenca, donde los sujetos de análisis fueron profesionales de la salud, específicamente médicos y personal de enfermería, así como pacientes atendidos en la institución. La muestra final estuvo compuesta por 30 profesionales de la salud, superando el tamaño mínimo calculado mediante la fórmula para poblaciones finitas, que establecía un mínimo de 19 participantes. Este tamaño muestral se ajusta a los criterios metodológicos recomendados para investigaciones en ciencias de la salud, según Rodríguez Leal et al. (2024).

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta estructurada con escala Likert de cinco puntos, en la cual el valor 1 correspondía a “totalmente en desacuerdo” y el 5 a “totalmente de acuerdo”. El cuestionario fue diseñado para evaluar dos dimensiones principales: calidad objetiva, relacionada con aspectos tangibles como tecnología, infraestructura e información, y calidad subjetiva, que aborda la percepción del paciente sobre el trato recibido, la confianza, el respeto y el cumplimiento de principios éticos. La aplicación de escalas Likert en este tipo de estudios ha sido ampliamente validada como una herramienta robusta para medir percepciones y calidad en contextos cuantitativos (Hernández et al., 2014).

Para facilitar la administración de la encuesta, se empleó la plataforma digital Google Forms. El enlace fue distribuido a los profesionales de la salud a través de dispositivos móviles, mientras que a los pacientes se les envió por correo electrónico. Esta metodología, recomendada por Fathalla (2008), no solo mejora la accesibilidad a los instrumentos, sino que también garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos recopilados en investigaciones del ámbito sanitario.

A su vez, se aplicaron entrevistas semiestructuradas utilizando la misma plataforma digital, alineándose con enfoques metodológicos que integran técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una comprensión más profunda y holística del fenómeno estudiado (Rodríguez Leal et al., 2024).

El estudio estuvo sustentado en la utilización de diversos métodos que permitieron abordar el fenómeno investigado desde una perspectiva amplia, rigurosa y coherente con los objetivos del estudio. En primer lugar, se empleó el método analítico-sintético, que posibilitó descomponer la información obtenida en sus componentes esenciales para identificar patrones, relaciones y elementos significativos, y posteriormente integrarlos de forma lógica para obtener conclusiones globales. Este enfoque fue fundamental para sistematizar los hallazgos tanto cuantitativos como cualitativos.

Asimismo, se utilizó el método inductivo-deductivo, lo que permitió, por un lado, derivar generalizaciones a partir de los datos empíricos recogidos (inducción), y por otro, contrastar estas generalizaciones con teorías preexistentes para verificar su validez o refinar marcos teóricos (deducción). Este doble abordaje fortaleció el proceso de interpretación al permitir una triangulación conceptual entre la evidencia y los modelos teóricos de calidad en salud.

El método estadístico fue central en el tratamiento de los datos cuantitativos, facilitando la medición de la frecuencia, distribución y asociación de variables clave como la percepción de calidad objetiva y subjetiva. Para ello, se recurrió al software estadístico JASP, una herramienta de análisis multivariado de libre acceso que ofrece rigurosidad técnica, visualización clara de los resultados y compatibilidad con diferentes enfoques estadísticos.

Por último, el método histórico-lógico se empleó para contextualizar los resultados en función de la evolución del modelo de atención y gestión hospitalaria, reconociendo que las percepciones actuales de calidad están ancladas a procesos históricos, organizacionales y culturales específicos. Este enfoque permitió vincular los hallazgos empíricos con tendencias más amplias en la gestión de la calidad en instituciones de salud, fortaleciendo la argumentación y relevancia del estudio.

Todos estos métodos se articularon en el marco de un diseño no experimental y transversal, tal como lo describen Hernández et al. (2014), lo que implicó observar los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, sin manipulación de variables. En conjunto, esta estrategia permitió generar evidencia sólida, pertinente y aplicable para la mejora continua de los procesos de calidad en el entorno hospitalario (Rodríguez et al., 2024).

Previo a su participación, los participantes recibieron y aceptaron el consentimiento informado, donde se detallaron los objetivos del estudio, la voluntariedad de su participación y el uso confidencial de la información proporcionada. Todos los datos fueron anonimizados y tratados conforme a los principios éticos de confidencialidad, privacidad y respeto a la autonomía de las participantes.

RESULTADOS

En este apartado se identifican y analizan los principales resultados del estudio. El análisis permite reconocer las percepciones del personal de salud en torno a la calidad asistencial y al cumplimiento de los estándares éticos en la atención hospitalaria. La prueba de normalidad Shapiro-Wilk mostró que la mayoría de ítems no siguen una distribución normal. En la dimensión de tecnología médica, el estadístico fue W = 0.921, p = 0.031; en puntualidad de citas y procedimientos, W = 0.935, p = 0.046; y en tiempo de espera, W = 0.918, p = 0.028. Estos valores indican que, pese a pequeñas variaciones, en todos los casos se confirma la ausencia de normalidad en la distribución de los datos. Por ello, se optó por pruebas no paramétricas para un análisis más adecuado de la calidad asistencial y el cumplimiento de los estándares éticos.

La muestra estuvo conformada por 30 profesionales de la salud. La edad más frecuente fue de 35 años, con un predominio del sexo femenino. La profesión principal reportada fue la de médico/a. La mayoría de los participantes se desempeñaba en servicios clínicos especializados como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Medicina Interna, Emergencias y Pediatría. Además, gran parte del personal contaba con contrato bajo la modalidad de nombramiento, cumplía jornada laboral diurna y registraba más de 10 años de experiencia en el ámbito sanitario.

El análisis sobre la percepción del personal respecto a la tecnología de los equipos médicos en el hospital revela que solo un 26,7% considera que los equipos son adecuados y funcionales, mientras que un 10% manifiesta desacuerdo. Casi la mitad del personal mantiene una postura neutral, lo que sugiere incertidumbre o desconocimiento sobre el estado real de los equipos, situación que podría afectar la eficiencia en la atención.

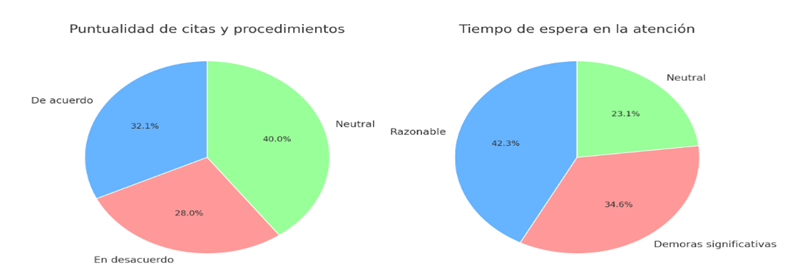

En cuanto a la puntualidad de las citas y procedimientos, el 26,7% de los encuestados está de acuerdo con que se cumple adecuadamente, mientras que un 23,3% expresa desacuerdo. Un tercio del personal adopta una postura neutral, lo que refleja una variabilidad en las experiencias y señala posibles deficiencias en la gestión de los servicios dentro de la unidad.

Respecto al tiempo de espera para la atención de los pacientes, el 36,7% considera que es razonable, en contraste con un 30% que percibe demoras significativas. Un 20% mantiene una posición neutral, indicando que algunos profesionales no identifican problemas en este aspecto (ver figura 1).

Figura 1. Puntualidad de las citas y procedimientos.

Fuente: Profesionales de la salud.

Los reportes brindados a los pacientes fueron valorados positivamente por el 66.7% de los participantes, sumando un 33.3% que manifestó estar de acuerdo y otro 33.3% totalmente de acuerdo. En contraste, un 6.7% expresó desacuerdo y un 26.7% mantuvo una postura neutral. En cuanto a las instalaciones, el 60.0% las calificó como adecuadas (46.7%) o totalmente adecuadas (13.3%), mientras que solo un 3.3% manifestó desacuerdo y un 33.3% se mantuvo neutral.

Respecto a la rapidez para responder a las solicitudes de los pacientes, el 83.3% de las respuestas válidas fue favorable, con un 40.0% en acuerdo y un 43.3% en totalmente de acuerdo. El 16.7% restante adoptó una posición neutral.

En el ítem relacionado con brindar confianza y seguridad, el 100% de las respuestas válidas mostró algún grado de acuerdo, distribuyéndose en un 33.3% de acuerdo y un 66.7% de totalmente de acuerdo. Sin embargo, es importante considerar la proporción de datos ausentes en este indicador (ver tabla 1).

Tabla1

Confianza y seguridad durante la atención.

|

Brindo confianza y seguridad durante la atención? |

Frecuencia |

Porcentaje |

Porcentaje Válido |

Porcentaje Acumulado |

|

De acuerdo |

10 |

20.4 |

33.3 |

33.3 |

|

Totalmente de acuerdo |

20 |

40.8 |

66.7 |

100.0 |

|

Ausente |

19 |

38.8 |

||

|

Total |

49 |

100.0 |

||

|

|

|

|

|

|

Elaboración: Los autores.

Los datos de la figura fueron extraídos de la encuesta aplicada a profesionales de la salud de un Hospital de Especialidades. El trato amable y cordial alcanzó 26.7% en acuerdo y 73.3% en totalmente de acuerdo, con 100.0% de respuestas favorables entre los válidos. De forma equivalente, la preparación y conocimientos necesarios para la labor obtuvo el mismo patrón, con 26.7% en acuerdo y 73.3% en totalmente de acuerdo.

La atención personalizada recibió 30.0% en acuerdo y 66.7% en totalmente de acuerdo, mientras que el respeto a la autonomía del paciente alcanzó 27.6% en acuerdo y 69.0% en totalmente de acuerdo. En ambos casos, las respuestas favorables superaron el 90% de la base válida, con mínima parte de neutralidad. La solicitud del consentimiento informado mostró 83.3% en totalmente de acuerdo, 6.7% en acuerdo y 10.0% en neutral.

El respeto a la intimidad y confidencialidad registró 86.7% en totalmente de acuerdo y 13.3% en acuerdo, alcanzando 100.0% de respuestas positivas entre los válidos.

En cuanto a los principios bioéticos específicos, la equidad presentó 80.0% en totalmente de acuerdo, 13.3% en acuerdo y 6.7% en neutral. La evitación de causar daño registró 83.3% en totalmente de acuerdo y 16.7% en acuerdo. El bienestar obtuvo un patrón idéntico, con 83.3% en totalmente de acuerdo y 16.7% en acuerdo. Estos resultados evidencian un alto grado de adhesión a los principios bioéticos entre los encuestados válidos.

El adiestramiento continuo en bioética fue considerada importante por 30.0% en acuerdo y 70.0% en totalmente de acuerdo, alcanzando 100.0% de respuestas favorables y reflejando conciencia sobre la necesidad permanente de fortalecer la práctica profesional.

Relación entre la formación continua hospitalaria y el nivel de conocimiento del personal médico sobre los derechos del paciente

El análisis de correlación de Spearman entre las condiciones laborales y las dimensiones de calidad asistencial revela hallazgos que permiten comprender mejor las dinámicas internas del hospital. En primer lugar, la fuerte correlación entre edad y años de experiencia (ρ = 0.683; p < 0.001) confirma la consistencia de la trayectoria profesional como un determinante de la práctica clínica. Sin embargo, la relación negativa entre tipo de contrato y edad (ρ = -0.417; p = 0.022) sugiere una precarización laboral en los grupos más jóvenes, lo que podría comprometer la estabilidad del talento humano.

En términos de infraestructura y gestión, se observa una asociación negativa entre la unidad de servicio y la percepción de tecnología adecuada (ρ = -0.431; p = 0.017), lo cual refleja disparidades en el acceso a recursos técnicos. Al mismo tiempo, la disponibilidad tecnológica guarda una relación positiva con la puntualidad en citas y procedimientos (ρ = 0.562; p = 0.001), confirmando que la capacidad instalada incide directa en la eficiencia operativa.

La organización del trabajo también muestra impacto: la jornada/turnicidad se correlaciona de manera significativa con los tiempos de espera (ρ = 0.610; p < 0.001), lo que indica que la gestión horaria es determinante en el bienestar del paciente.

En el ámbito del vínculo clínico, la claridad del mensaje entregado muestra de manera positiva con la puntualidad (ρ = 0.553; p = 0.002), mientras que la rapidez de respuesta se asocia tanto con el trato amable (ρ = 0.533; p = 0.002) como la confianza y seguridad (ρ = 0.580; p < 0.001). Estos hallazgos refuerzan la importancia de los aspectos interpersonales en la calidad percibida.

En la dimensión ética, los resultados son particularmente relevantes. La autonomía del paciente se vincula de manera muy fuerte con la atención personalizada (ρ = 0.787; p < 0.001), lo que evidencia que el respeto por la individualidad es inseparable de la práctica clínica centrada en la persona. Asimismo, el consentimiento informado se asocia con la confidencialidad (ρ = 0.594; p < 0.001) y la equidad (ρ = 0.536; p = 0.002), consolidando un núcleo de prácticas éticas interrelacionadas. Finalmente, la alta correlación entre no maleficencia y beneficencia (ρ = 0.760; p < 0.001), así como entre bioética y beneficencia (ρ = 0.683; p < 0.001), confirma que los principios bioéticos no son dimensiones aisladas, sino fundamentos transversales que sostienen la calidad asistencial.

De manera integral, los resultados evidencian que las condiciones laborales, la infraestructura y la ética profesional se encuentran vinculadas con la calidad del cuidado en salud. Fortalecer la estabilidad laboral, garantizar equidad en el acceso a recursos tecnológicos y consolidar una práctica clínica fundamentada en la bioética resultan esenciales para avanzar hacia sistemas de salud más justos, eficientes y centrados en las personas.

Los resultados de la tabla 2 muestran asociaciones sólidas entre la experiencia profesional, las condiciones de trabajo y dimensiones de la calidad asistencial. La edad se vincula de forma positiva con los años de experiencia, lo que refleja trayectorias laborales consolidadas, el tipo de contrato se relaciona de manera inversa con la edad, lo que sugiere que los más jóvenes tienden a ocupar puestos temporales. La disponibilidad tecnológica se conecta con la puntualidad en citas y con la reducción de tiempos de espera, lo que resalta el impacto de los recursos en la eficiencia hospitalaria.

En el plano ético, la atención personalizada se asocia de forma intensa con el respeto a la autonomía del paciente, y el consentimiento informado se enlaza con la protección de la intimidad, asimismo, beneficencia y no maleficencia muestran un vínculo elevado, lo que indica que ambas dimensiones avanzan de manera conjunta en la práctica clínica. El aprendizaje en bioética se relaciona tanto con la autonomía como con la beneficencia, lo que evidencia su valor como soporte transversal de la atención sanitaria.

Tabla 2

Vínculos entre experiencia, organización laboral y desempeño ético en la atención sanitaria.

|

Variables |

Rho de Spearman |

Valor p |

|

Edad ↔ Años de experiencia en salud |

0.683 |

< 0.001 |

|

Tipo de contrato ↔ Edad |

-0.417 |

0.022 |

|

Servicio de trabajo ↔ Tecnología de equipos médicos adecuados |

-0.431 |

0.017 |

|

Tecnología de equipos ↔ Puntualidad en citas/procedimientos |

0.562 |

0.001 |

|

Tiempo de espera razonable ↔ Jornada/turnicidad |

0.610 |

< 0.001 |

|

Tiempo de espera ↔ Tecnología de equipos |

0.402 |

0.028 |

|

Información clara ↔ Puntualidad en citas |

0.553 |

0.002 |

|

Rapidez de respuesta ↔ Trato amable |

0.533 |

0.002 |

|

Confianza y seguridad ↔ Rapidez de respuesta |

0.580 |

< 0.001 |

|

Autonomía del paciente ↔ Atención personalizada |

0.787 |

< 0.001 |

|

Consentimiento informado ↔ Respeto a intimidad |

0.594 |

< 0.001 |

|

Equidad ↔ Respeto a intimidad |

0.536 |

0.002 |

|

No maleficencia ↔ Beneficencia |

0.760 |

< 0.001 |

|

Bioética ↔ Respeto autonomía |

0.530 |

0.003 |

|

Bioética ↔ Beneficencia |

0.683 |

< 0.001 |

Elaboración: Los autores.

La tabla presenta los coeficientes de correlación que evidencian relaciones significativas entre variables relacionadas con la experiencia, organización laboral y desempeño ético en la atención sanitaria. Los resultados confirman que la formación continua hospitalaria está vinculada significativamente con un mayor conocimiento del personal médico sobre los derechos del paciente y una práctica clínica más ética y legal. La fuerte correlación entre experiencia profesional y principios bioéticos, como la autonomía, el consentimiento informado y la beneficencia, evidencia que el aprendizaje constante fortalece el desempeño ético en la atención sanitaria. Así, se valida que la formación continua contribuye directamente a mejorar la calidad asistencial y el respeto por los derechos del paciente.

DISCUSIÓN

La similitud entre el presente estudio y el realizado en un hospital de Perú – Chiclayo sobre el nivel de conocimientos sobre consentimiento informado en médicos (Jara Romero et al., 2021) permite identificar tanto coincidencias como contrastes relevantes en relación con los conocimientos y la calidad asistencial. Ambos estudios coinciden en reconocer el adiestramiento continuo como un factor determinante para el fortalecimiento en derechos del paciente y de los principios éticos en la práctica clínica. En el caso del hospital en Perú, se plantea que el aprendizaje impacta directa en el conocimiento sobre consentimiento informado, un componente esencial para garantizar un cuidado seguro y respetuoso (Jara Romero et al., 2021). De manera similar, los resultados obtenidos en el Hospital de Especialidades de la ciudad de Cuenca evidencian que variables bioéticas como autonomía, confidencialidad y beneficencia se correlacionan significativamente con un adiestramiento profesional, lo que acentúa la necesidad de implementar programas formativos permanentes y estructurados.

Las similitudes entre ambos estudios se concentran en tres dimensiones principales. Primero, ambos reconocen un adiestramiento continuo como estrategia prioritaria para fortalecer la competencia ética y legal del personal de salud. Segundo, identifican deficiencias en aspectos objetivos de la calidad asistencial, como la tecnología médica, la puntualidad y los tiempos de espera, factores que condicionan la percepción del servicio por parte de pacientes y profesionales. Tercero, se observa la prevalencia de un cuerpo profesional con experiencia significativa, lo que refuerza la importancia de la actualización constante frente a nuevas demandas clínicas y normativas (Jara Romero et al., 2021; Rea Chela et al., 2023).

Sin embargo, surgen diferencias relevantes en cuanto al alcance metodológico y los énfasis de cada estudio. El estudio de Perú se centra en un aspecto particular de los derechos del paciente el consentimiento informado y se desarrolla sobre una muestra reducida de médicos, adoptando un enfoque explicativo sobre la influencia en el conocimiento adquirido. En contraste, nuestro estudio incorpora al personal médico, de enfermería y a los pacientes, abordando entre el vínculo, condiciones laborales, preparación profesional y principios bioéticos, con un enfoque correlacional que permite observar de manera más estructural entre factores humanos y organizativos (Rea Chela et al., 2023).

En síntesis, ambos estudios confirman que el adiestramiento continuo constituye un pilar indispensable para consolidar una práctica clínica fundamentada en la ética y el marco legal. No obstante, destacan que el aprendizaje del personal resulta insuficiente si no se acompaña de un entorno hospitalario adecuado, que incluya infraestructura, recursos tecnológicos y una gestión eficiente del tiempo de atención. Esta convergencia evidencia la urgencia de diseñar políticas de salud integrales, que combinen el fortalecimiento de las competencias humanas con inversiones sostenidas en la calidad asistencial, promoviendo entornos seguros, eficientes y respetuosos de los derechos del paciente (Jara Romero et al., 2021; Rea Chela et al., 2023)

CONCLUSIONES

El adiestramiento continuo en el ámbito hospitalario es un factor clave para elevar el nivel de conocimiento del personal médico sobre los derechos del paciente, lo que fortalece una práctica clínica fundamentada en principios éticos y legales. Sin embargo, su efectividad depende de un enfoque integral que no solo se centre en la formación, sino también en las condiciones institucionales.

La calidad asistencial es producto de una interacción compleja entre la capacitación ética del personal y factores estructurales como la disponibilidad tecnológica, la infraestructura y la organización del tiempo. Ignorar esta interdependencia limita la capacidad del sistema para ofrecer una atención realmente centrada en el paciente.

La fuerte correlación entre el aprendizaje en bioética y la aplicación efectiva de principios como la autonomía y la beneficencia evidencia que la formación continua es un soporte esencial para la humanización de la atención, pero esta solo se traduce en mejoras reales cuando se acompaña de un entorno organizativo propicio.

La estabilidad laboral y la gestión institucional eficiente emergen como variables críticas que condicionan el desempeño ético y técnico del personal sanitario, afectando directamente la percepción y satisfacción de los pacientes; por tanto, deben considerarse prioritarias en las políticas de salud.

Para consolidar un sistema de salud ético, responsable y centrado en la persona, es imprescindible integrar programas formativos estructurados y permanentes con inversiones sostenidas en recursos y mejoras organizativas. Solo así se garantiza que el conocimiento adquirido se traduzca en una calidad asistencial tangible y respetuosa de los derechos humanos.

CONFLICTO DE INTÉRES

No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.

AGRADECIMIENTO

A todos los factores sociales involucrados en el desarrollo de esta investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.

Cortina, A. (2020). Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica (10.ª ed.). Tecnos.

Donabedian, A. (2020). Evaluating the quality of medical care. The Milbank Quarterly, 83(4), 691–729. https://n9.cl/5py79

Fathalla, M. F., & Fathalla, M. M. F. (2008). Guía práctica de investigación en salud. Organización Panamericana de la Salud. https://n9.cl/ekx3c

Hernández, R., Fernández, C. & Batista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6ª ed.). México: McGraw- HILL Interamericana., S.A. https://n9.cl/b11a1

Hospital José Carrasco Arteaga. (2023). Informe institucional sobre la capacitación en bioética y derechos del paciente. [Manuscrito no publicado].

Jara Romero, L., Yacarini Martínez, A, & Fupuy Chung, J. (2023). Nivel de conocimientos sobre consentimiento informado en la atención de salud, en médicos de un hospital de Essalud, Chiclayo-Perú. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 16(2). https://n9.cl/fstihn

Lolas, F. (2021). Bioética contextual: Dilemas y desafíos en América Latina. Editorial Universitaria. https://n9.cl/wzagp

Muños, R., & Pérez, L. (2022). Competencias éticas y calidad asistencial en hospitales. Revista Médica Andina, 10(3), 112–125.

Organización Mundial de la Salud. (2021). Bioética y derechos humanos en la atención de salud: Marco para políticas públicas inclusivas. https://n9.cl/0em7u

Organización Panamericana de la Salud. (2021). Estándares éticos para la atención sanitaria. https://n9.cl/dx3duw

Organización Panamericana de la Salud. (2022). Lineamientos para la integración de la bioética en sistemas de salud de las Américas. https://n9.cl/yhns5y

Rodríguez Leal, D., Castiblanco Amaya, M. A., & Pulido Villamil, X. C. (2024). Metodología de la investigación en ciencias de la salud. Editorial Universidad del Tolima. https://n9.cl/bc2t1

Rosales, D. (2021). Limitaciones del enfoque bioético en los programas de formación médica en América Latina. Revista Colombiana de Bioética, 16(1), 67–80. https://doi.org/10.18359/rcb.4723

Ten Have, H. (2019). Global bioethics: An introduction. Routledge. https://n9.cl/wdega

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).