RESUMEN

El avance acelerado de tecnologías educativas como la tutoría inteligente y la analítica predictiva ha transformado el panorama universitario, generando nuevas preguntas sobre sus implicaciones. En este contexto, el presente estudio llevó a cabo una revisión sistemática para explorar los retos y oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Inteligencia Artificial en la Educación Superior. Se aplicó el protocolo PRISMA y criterios PICO-S, analizando 80 estudios seleccionados de bases como Scopus, Web of Science, ERIC e IEEE Xplore. Los hallazgos revelaron cinco áreas de oportunidad: la personalización del aprendizaje, la identificación temprana de riesgos académicos, la mejora en la gestión administrativa, la inclusión de estudiantes con perfiles diversos y el impulso a la investigación. También se identificaron desafíos importantes, como barreras técnicas, falta de formación continua del personal docente y vacíos éticos y de gobernanza. Se propone fortalecer la gobernanza, capacitar al profesorado y fomentar investigaciones comparativas y longitudinales.

Descriptores: Tecnología educativa; inteligencia artificial, educación superior. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The rapid advancement of educational technologies such as intelligent tutoring and predictive analytics has transformed the university landscape, raising new questions about their implications. In this context, the present study conducted a systematic review to explore the challenges and opportunities offered by Information Technology and Artificial Intelligence in Higher Education. The PRISMA protocol and PICO-S criteria were applied, analyzing 80 selected studies from databases such as Scopus, Web of Science, ERIC, and IEEE Xplore. The findings revealed five areas of opportunity: personalization of learning, early identification of academic risks, improvement in administrative management, inclusion of students with diverse profiles, and promotion of research. Significant challenges were also identified, such as technical barriers, lack of continuing education for teaching staff, and ethical and governance gaps. It is proposed to strengthen governance, train teachers, and promote comparative and longitudinal research.

Descriptors: Educational technology; artificial intelligence, higher education. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

En la última década, la digitalización ha transformado los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Superior, impulsada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI) y, más recientemente, por la Inteligencia Artificial (IA). Las herramientas basadas en IA, como tutores inteligentes y sistemas de recomendación, prometen personalizar la experiencia académica, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes y facilitando la labor docente (Duque-Rodríguez et al., 2024). Al mismo tiempo, la incorporación de estas tecnologías plantea nuevos desafíos en términos de integración curricular, capacitación del profesorado y diseño de políticas institucionales que garanticen su uso efectivo y ético (Wang et al., 2024; Stable-Rodríguez et al., 2025).

Así, la incorporación de la IA en las universidades se ha acelerado de forma notable. Un estudio reciente reporta que aproximadamente el 70 % de las instituciones se apoyan en analítica de aprendizaje para identificar patrones de estudio y mejorar la retención estudiantil. Además, el 55 % utiliza Sistemas de Tutoría Inteligente (ITS) con distintos grados de autonomía en la retroalimentación académica (Liang et al., 2025). De esta forma, las cifras contrastan con el 30 % de hace cinco años, lo que evidencia un proceso acelerado de transformación digital en los entornos académicos (Ab Rahman et al., 2024).

Por otra parte, el aumento de la inversión en infraestructura TI y proyectos de IA refleja la prioridad que las universidades otorgan a la innovación educativa (Miranda-Moreno et al., 2025; Sánchez-Bayón et al., 2025). Según un análisis bibliométrico reciente, el gasto global en plataformas de aprendizaje digital y soluciones de IA en Educación Superior superó los 2 500 millones de dólares en 2024; con proyecciones de crecimiento anual del 18 % hasta 2027 (Lachheb et al., 2025). La disposición de estos recursos confirma la importancia táctica de estas soluciones para elevar la calidad y agilizar los procedimientos académicos.

Ahora bien, los Sistemas de Tutoría Inteligente (ITS) han sido uno de los focos principales de la investigación en IA educativa. Una revisión sistemática reciente muestra que los ITS han demostrado efectos positivos en el aprendizaje académico, especialmente en las áreas de matemáticas y ciencias (Létourneau et al., 2025). A su vez, se identificó que la mayoría de los estudios emplean diseños cuasiexperimentales con muestras pequeñas, lo que limita la generalización de los resultados.

De esta forma, la analítica predictiva se ha popularizado para la detección temprana de estudiantes en riesgo de deserción. Un metaanálisis de 51 estudios sobre machine learning en predicción de desempeño estudiantil concluye que técnicas como árboles de decisión y redes neuronales alcanzan niveles de precisión superiores al 80 % en la identificación de factores de riesgo (Ab Rahman et al., 2024). Esto permite realizar intervenciones oportunas por parte de los tutores. En el escenario administrativo, la automatización de los procesos de: la gestión de inscripciones, la planificación de horarios y el seguimiento de trayectorias académicas, ha mejorado la eficiencia operativa de las universidades.

Por otro lado, los retos éticos y de gobernanza asociados al uso de IA en la Educación Superior han cobrado relevancia. Se destacan preocupaciones sobre sesgos algorítmicos, privacidad de datos y transparencia en los sistemas de decisión automatizada (Rodríguez Torres et al., 2023). Expertos proponen marcos de “IA responsable” que incluyan principios de equidad, rendición de cuentas y participación de los distintos actores académicos (Morales Tirado et al., 2024).

Para enmarcar el análisis, se recurre a teorías de adopción de innovación tecnológica como el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (UTAUT) (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003), que explican factores determinantes de la intención de uso por parte de docentes y estudiantes. Asimismo, se fundamenta en los principios del diseño de los ITS, que integran teorías del aprendizaje cognitivo y constructivista para personalizar las interacciones pedagógicas (VanLehn, 2011).

A pesar de la creciente cantidad de estudios, existen áreas poco exploradas: no se cuenta con análisis comparativos que integren de forma sistemática los distintos tipos de IA (ITS, analítica predictiva, con investigaciones longitudinales que evalúen el impacto de estas tecnologías a mediano y largo plazo. Igualmente, son escasos los estudios que consideren contextos de países emergentes en América Latina, lo cual limita la comprensión de su aplicación en entornos con desafíos de conectividad y recursos (Wang et al., 2024).

Frente a este escenario, es esencial llevar a cabo una revisión sistemática que reúna y contraste los retos y las oportunidades que ofrecen, las TI y la IA, en el ámbito de la Educación Superior. En este sentido es importante ofrecer una perspectiva completa que apoye a los responsables de las universidades, en la construcción de políticas más acertadas. Adicionalmente, proporcionarles orientación práctica sobre las mejores estrategias a seguir y los posibles riesgos que implica introducir soluciones de IA.

Es por ello que, este estudio se propone el objetivo de explorar de manera rigurosa los retos y las oportunidades que las TI y la IA presentan en la Educación Superior, con la finalidad de que sus hallazgos sirvan de guía para nuevas implementaciones y orienten futuras líneas de investigación.

MÉTODO

Diseño de la revisión

Para la realización de la revisión sistemática, se aplicaron las recomendaciones del protocolo PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols) (Page et al., 2021) con el objetivo de identificar y sintetizar la evidencia.

Criterios de elegibilidad (PICO-S)

Los criterios de elegibilidad se definieron utilizando el modelo PICO-S (Methley et al., 2014). La población (P) fueron las instituciones de Educación Superior (públicas y privadas). La intervención (I) constituyeron las implementaciones de tecnologías de la información y sistemas de IA (p. ej., plataformas de gestión académica, tutores inteligentes, análisis predictivo de éxito estudiantil). El comparador (C) las prácticas educativas tradicionales sin componentes de tecnologías de la información o inteligencia artificial. Los resultados (R) fueron indicadores relacionados con los desafíos y las barreras técnicas, organizativas o éticas en la adopción de las tecnologías, u oportunidades de mejoras en el desempeño académico, personalización del aprendizaje o eficiencia administrativa. El tipo de estudio (S) fueron estudios empíricos primarios (cuantitativos, cualitativos o mixtos), revisiones sistemáticas previas e informes técnicos.

Fuentes de información

Las búsquedas bibliográficas se llevaron a cabo en las bases de datos electrónicas Scopus, Web of Science, ERIC y IEEE Xplore, complementadas con rastreo de literatura gris en repositorios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y congresos especializados.

Estrategias de búsqueda

Para la gestión de referencias se utilizó el software Zotero. La estrategia de búsqueda combinó términos en tres idiomas vinculados con operadores booleanos. Se aplicaron filtros de fecha (de enero 2023 a abril 2025), idioma (inglés, español, portugués) y tipo de documento (artículo de investigación, revisión, informe técnico).

Extracción y gestión de datos

Se diseñó un formulario estandarizado en Microsoft Excel para capturar los datos de los estudios, estos fueron datos de identificación como: autor, año, país; tipo de tecnología (plataforma, tutor inteligente, analítica); diseño metodológico (experimental, cuasiexperimental, descriptivo); desafíos reportados (técnicos, éticos, de capacitación); oportunidades observadas (impacto en aprendizaje, gestión administrativa) y resultados cuantitativos y cualitativos principales. Dos revisores realizaron la extracción de forma independiente, comparando registros y corrigiendo discrepancias.

Evaluación de la calidad y riesgo de sesgo

Para evaluar la calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios incluidos se utilizaron tres herramientas. La primera la herramienta Cochrane de riesgo de Sesgo 2 (RoB 2) para ensayos aleatorizados (Cochrane Methods, 2025); la segunda Risk Of Bias In Non‑randomized Studies – of Interventions (ROBINS‑I) para estudios no aleatorizados y Joanna Briggs Institute (JBI). De esta manera se aseguró que los hallazgos derivados de estudios cualitativos y de síntesis secundaria mantuviesen un nivel de rigor comparable al de los diseños cuantitativos, contribuyendo a la solidez y credibilidad global de la revisión. Cada revisión de riesgo de sesgo fue realizada por dos evaluadores de manera independiente; las discrepancias se solucionaron por consenso.

Síntesis de la información

Debido a la heterogeneidad de diseños y resultados, se optó por una síntesis narrativa estructurada, organizando los hallazgos en torno a los principales desafíos y oportunidades identificados. Además, se agruparon resultados según tipo de tecnología y contexto institucional para facilitar la comparación.

RESULTADOS

Proceso de selección de estudios

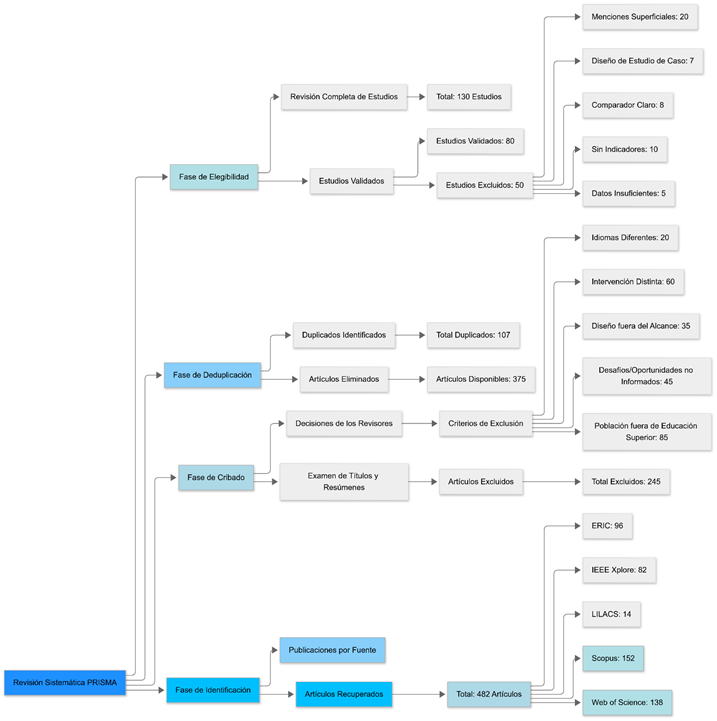

En la fase de identificación se aplicó la cadena booleana a los campos de título, resumen y palabras clave respetando la sintaxis específica de cada plataforma. Se recuperaron los siguientes volúmenes brutos de artículos: 152 en Scopus, 138 en Web of Science, 96 en ERIC, 82 en IEEE Xplore y 14 en LILACS, para un total de 482 registros. Todos los resultados fueron exportados en formatos compatibles (RIS/BibTeX) con herramientas de gestión bibliográfica, preparándose así el conjunto para su posterior deduplicación y cribado.

Posteriormente se realizó una importación masiva de los registros a la plataforma Rayyan QCRI. Esta plataforma identificó coincidencias basadas en el título, DOI y autores, marcando automáticamente los artículos repetidos. Dos revisores comprobaron los duplicados sugeridos confirmando o descartando cada par. En el resultado de la fase de duplicación fueron eliminados 107 artículos quedando disponibles 375 artículos para la fase de cribado de títulos y resúmenes.

En la fase de cribado dos revisores independientes examinaron los 375 estudios en Rayyan, comprobando para cada uno si cumplía con los elementos de Población, Intervención, Comparador, Resultados y Tipo de estudio (PICOS). En caso de desacuerdo sobre la decisión (incluir/excluir), se discutió hasta lograr consenso. Una vez finalizada la revisión fueron excluidos 245 artículos. Los criterios de exclusión fueron: población fuera de Educación Superior 85 estudios, intervención distinta, es decir, diferente a tecnologías de la información o inteligencia artificial 60 estudios. Otros criterios de exclusión fueron 45 estudios porque no informaban desafíos u oportunidades, 35 tenían un diseño fuera del alcance y 20 estudios estaban escritos en idiomas diferentes a los seleccionados o estaban fuera del rango de fecha.

A la fase de elegibilidad pasaron un total de 130 estudios. En esta fase dos revisores leyeron los estudios en su totalidad con la finalidad de verificar el cumplimiento detallado de los criterios PICOS. Tras la lectura fueron excluidos 50 estudios debido a que 8 de ellos tenían falta de comparador claro para contrastar los resultados, 20 realizaban menciones superficiales de TI o IA. Otros 7 tenían un diseño de estudio de caso sin método empírico, 10 no reportaron ningún indicador de desafío u oportunidad y 5 con datos insuficientes en métodos o resultados. Finalmente quedaron validados 80 estudios. La figura 1 resume los resultados de la aplicación del protocolo PRISMA.

Características de los estudios

Las investigaciones analizadas provienen de una combinación de países. Los principales fueron Brasil con 18 estudios (22,5 %), Estados Unidos: 15 (18,75 %), Reino Unido: 10 (12,5 %), España: 8 (10 %), Colombia: 7 (8,75 %), México: 7 (8,75 %), Canadá: 5 (6,25 %), Portugal: 5 (6,25 %), Otros países: 5 (6,25 %). El diseño metodológico de los estudios se comportó de la siguiente manera: descriptivo: 30 (37,5 %), cuasiexperimental: 28 (35 %), experimental: 12 (15 %), mixto (cuantitativo + cualitativo): 10 (12,5 %).

Figura 1. Diagrama de flujo con los resultados de la aplicación del protocolo PRISMA

Elaboración: Los autores.

Tipos de tecnología evaluadas

En cuanto al tipo de tecnología evaluada, las plataformas de gestión académica ocuparon el primer lugar con 28 estudios (35 %) seguida por los tutores inteligentes basados en inteligencia artificial con 20 (25 %). Le siguieron los estudios de analítica predictiva en un número de 15 (18,75 %), los entornos virtuales de aprendizaje (LMS) representado en 10 (12,5 %) y los sistemas de recomendación y análisis de sentimiento en 7 (8,75 %).

Calidad metodológica de los estudios

Los 80 estudios incluidos en esta revisión fueron sometidos a una evaluación sistemática de su calidad metodológica y riesgo de sesgo empleando la herramienta más apropiada según el diseño de cada investigación. Para los 12 diseños experimentales puros se utilizó RoB 2. Para los 38 estudios cuasiexperimentales o mixtos se utilizó ROBINS‑I. Las listas de verificación JBI se utilizaron para los 30 estudios descriptivos y cualitativos. Se consignaron los puntajes y juicios de riesgo (“Bajo”, “Moderado” o “Alto”) en una hoja de cálculo junto con notas justificativas sobre cada dominio evaluado.

Los resultados de la evaluación de calidad fueron: bajo riesgo de sesgo 48 estudios (60 %), riesgo moderado de sesgo 24 estudios (30 %) y alto riesgo de sesgo 8 estudios (10 %). Los de alto riesgo de sesgo fueron estudios descriptivos con pobre justificación de la población, ausencia de procedimientos claros de consentimiento ético o falta de rigor en la medición de los resultados. Estos estudios se excluyeron de la síntesis narrativa y se redujo su peso en las recomendaciones finales.

Oportunidades identificadas

El análisis de los 80 estudios incluidos revela que las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en educación superior brindan beneficios en cinco grandes categorías.

En primer lugar, en la personalización del aprendizaje. Varios estudios destacan la capacidad de las TI y la IA para adaptar contenidos y retroalimentación al perfil de cada estudiante. Kamal et al. (2024) mencionaron cómo los sistemas pueden ofrecer sugerencias adaptadas a los antecedentes académicos, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante, mejorando la precisión de la elección de asignaturas y planes de estudio; Orozco Morales y Osorio García (2024) aplicaron varios modelos de IA para la optimización del rendimiento académico en la Educación Superior y concluyeron, que la IA apoya la personalización de rutas formativas y planes de estudio, según el perfil y desempeño de cada alumno, mejorando la eficacia de los programas académicos.

En una segunda categoría está la mejora del desempeño y la retención. El uso de entornos virtuales y sistemas de IA correlaciona con incrementos en las calificaciones y la retención estudiantil. André et al. (2024) documentaron múltiples aplicaciones de IA que personalizan rutas formativas, ajustan dinámicamente los niveles de dificultad y monitorean el progreso en tiempo real, mejorando la eficacia del aprendizaje. Núñez Villalobos y Galindo Villardón (2025) desarrollaron y evaluaron un sistema de analítica del aprendizaje, orientado a identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo de deserción en la educación superior; Wang (2025) exploró cómo el análisis de sentimientos de las respuestas abiertas de los estudiantes, podía servir de indicador complementario para predecir la deserción en los estudiantes universitarios.

La tercera categoría es la eficiencia administrativa. La automatización de procesos académicos libera tiempo y recursos. Khairullah et al. (2025) mencionaron en su estudio cómo la IA automatiza y acelera procesos de: admisiones, matrículas y gestión de becas, liberando tiempo del personal para enfocarse en iniciativas estratégicas de mayor valor; Ocen et al. (2025) evidenciaron cómo la IA aplicada a la gestión de horarios y matrículas ahorra hasta un 40 % de horas administrativas; y Acevedo Carrillo et al. (2025) en su estudio mencionaron cómo los dashboards inteligentes facilitan el seguimiento en tiempo real de indicadores de desempeño institucional.

La cuarta categoría de oportunidades está relacionada con la inclusión y la accesibilidad. En esta categoría varios estudios documentan que las herramientas de IA contribuyen a un aprendizaje más equitativo. Por ejemplo, Kalniņa et al. (2024) hallaron que el 65 % de futuros docentes valoraba positivamente el soporte lingüístico de la IA para estudiantes internacionales; Kruger (2024) documentó que los ITS ofrecen rutas de instrucción adaptativas, ajustando automáticamente el nivel de dificultad de los ejercicios y proporcionando explicaciones individualizadas. Estas ventajas favorecieron un progreso más equilibrado entre alumnos con distintos ritmos de aprendizaje.

Por último, en la quinta categoría está el impulso a la investigación y al desarrollo de competencias. Las tecnologías de la información y la IA facilitan la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos académicos, incentivando proyectos de innovación. Sobre esto, Akgun y Hosseini (2025) proponen incorporar prácticas de Machine Learning Operations (MLOps) para acercar a los estudiantes al ciclo real de producción; Vettori & Warm (2025) recomiendan comunidades de práctica “formar al formador” (train‑the‑trainer) que elevan las competencias en IA en un 20 % y Ocen et al. (2025) subraya el potencial de las analíticas para generar insights estratégicos en investigación pedagógica. La Tabla 1 resume las oportunidades halladas en 10 estudios representativos.

Desafíos identificados

Los desafíos más frecuentes se agrupan en tres categorías:

La primera la constituyen las barreras técnicas y de integración. Entre estas podemos mencionar las dificultades para interoperar las herramientas de IA con los sistemas de gestión académica ya existentes. También la calidad y consistencia de los datos que afectan la fiabilidad de los modelos predictivos de IA. Al respecto, Vettori y Warm (2025) concluyeron que los desafíos para el desarrollo de habilidades prácticas en IA son las limitaciones en acceso a hardware potente, plataformas de prueba y laboratorios virtuales. Por su parte Rodríguez Acosta (2025) menciona que la dependencia tecnológica y la brecha de competencias para el uso de la IA, reciben menor atención analítica, generando un discurso asimétrico sobre los riesgos.

Tabla 1.

Estudios que reportan oportunidades del uso de las TI y la IA en la Educación Superior.

Autor/es (año) |

Oportunidades mencionadas |

André et al. (2024) |

- Ampliación del acceso y la calidad educativa. - Aprendizaje adaptativo y analítica de aprendizaje. - Desarrollo de habilidades socioemocionales. |

Akgun y Hosseini (2025) |

- Integración de complejidades reales. - Principios de ingeniería de software aplicada a IA. - Aprendizaje interdisciplinar y ético. |

Kamal et al. (2024) |

- Orientación personalizada.- Mayor satisfacción y retención.- Eficiencia en la asesoría académica.- Descubrimiento de patrones. |

Kalnina et al. (2024) |

- Asistencia lingüística y acceso a conocimiento global - Inclusión de estudiantes con necesidades especiales - Desarrollo de habilidades metacognitivas. - Apoyo en la creación y evaluación de contenidos. |

Khairullah et al. (2025) |

- Optimización de procesos administrativos. - Aprendizaje personalizado y analíticas preventivas. - Fortalecimiento del liderazgo estratégico. - Mejora de la investigación. |

Kruger (2024) |

- Personalización y diferenciación del aprendizaje. - Monitoreo en tiempo real y retroalimentación diagnóstica. - Promoción de la inclusión educativa. - Generación de buenas prácticas y recomendaciones. |

Núñez Villalobos y Galindo Villardón (2025) |

- Identificación temprana y personalizada de los estudiantes con riesgo de deserción.- Soporte a la toma de decisiones institucional.- Personalización de intervenciones. |

Orozco Morales y Osorio García (2024) |

- Optimización del rendimiento académico.- Individualización del aprendizaje.- Mejora en la toma de decisiones. |

Ocen et al. (2025) |

- Automatización administrativa. - Personalización del aprendizaje. - Impulso a la investigación. - Inclusión y accesibilidad. |

Elaboración: Los autores.

La segunda categoría de desafíos está relacionada con la capacitación y el soporte técnico insuficiente, la falta de centros de apoyo o unidades de innovación dedicadas a guiar la implementación y resolver incidencias. Liang et al. (2025) resumen los desafíos a la práctica institucional, debido a la necesidad de desarrollar competencias de enseñanza en IA. Además, resalta la necesidad de contar con soporte técnico y formación adecuados, evitando dependencia excesiva de la tecnología y garantizando un uso ético de las herramientas. Por su parte, Acevedo Carrillo et al. (2025) en su estudio identifican un desafío en la brecha significativa en competencias digitales y de IA en el personal académico, sin programas de formación continua ni unidades de apoyo establecidas.

Por último, una tercera categoría contempla las consideraciones éticas y la gobernanza. Entre estos desafíos se encuentran las preocupaciones sobre la privacidad de los datos estudiantiles y el consentimiento informado. Adicionalmente, el riesgo de sesgos algorítmicos y de integridad académica (p. ej., fabricación de datos o plagio asistido) y el déficit de marcos regulatorios claros, que rijan el uso responsable de la IA en entornos educativos. Sobre esto Kalnina et al. (2024) señalaron en su estudio que un 59 % de las personas entrevistadas advirtieron que la facilidad para generar texto con IA, fomentaba el plagio. Además, surgieron alertas sobre la difusión de contenidos erróneos o engañosos, si no se validan correctamente. Por otra parte, Ocen et al. (2025) resumieron en su estudio que las herramientas generativas facilitaban la elaboración de trabajos y el plagio, obligando a las instituciones a fortalecer sus sistemas de detección y sanción. La tabla 2 resume los desafíos mencionados en diez estudios representativos.

Tabla 2.

Estudios que identifican desafíos de las TI y la IA en la Educación Superior.

Autor/es (año) |

Desafíos mencionados |

Acevedo Carrillo et al. (2025) |

- Riesgos asociados a la privacidad.- Evaluación automatizada sin supervisión clara.- Capacitación del profesorado insuficiente |

Akgun & Hosseini (2025) |

- Calidad y disponibilidad de datos.- Escalabilidad de modelos.- Limitaciones de recursos para despliegue.- Dificultades de explicabilidad de algoritmos |

Kalnina et al. (2024) |

- Baja adopción y actitudes ambivalentes.- Reducción del pensamiento crítico y motivación.- Riesgo de plagio y generación de información falsa.- Brecha entre teoría y práctica. |

Katsamakas et al. (2024) |

- Integridad académica. - Brechas de habilidades. - Amenazas competitivas y “policy traps”. - Adaptación al mercado laboral. |

Khairullah et al. (2025) |

- Sesgos y responsabilidad. - Privacidad y seguridad de datos. - Desplazamiento laboral y resistencia al cambio. - Brechas de competencias en liderazgo. |

Kruger (2024) |

- Adaptación a la diversidad de necesidades. - Compatibilidad con el marco curricular y político - Formación y aceptación del profesorado - Soporte técnico e infraestructura. |

Liang et al. (2025) |

- Consideraciones éticas en el uso de herramientas.- Falta de soporte institucional para capacitación.- Competencias docentes insuficientes en la enseñanza con IA. |

Ocen et al. (2025) |

- Preocupaciones éticas y de integridad- Falta de robustez en los mecanismos de privacidad y seguridad de la información estudiantil.- Problemas de gobernanza.- Demarcado regulatorio insuficiente. |

Rodríguez Acosta (2025) |

- Evaluación insuficiente del impacto a largo plazo. - Conflictos en la reproducción social del conocimiento.- Desajuste entre innovación y estructura institucional. |

Vettori & Warm (2025) |

- Diversidad de perfiles y competencias.- Ausencia de políticas institucionales claras.- Lentitud en la actualización curricular.- Escasez de infraestructura y recursos. |

Elaboración: Los autores.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta revisión sistemática evidencian que la integración de TI e IA en la Educación Superior genera simultáneamente oportunidades significativas y desafíos complejos. En los 80 estudios analizados se identificaron avances importantes en la personalización del aprendizaje, la mejora de la retención estudiantil y la eficiencia operativa de las instituciones. Al mismo tiempo, se evidenciaron desafíos persistentes en cuanto a infraestructura, capacitación docente y regulación ética, lo que sugiere un escenario de implementación heterogéneo que merece ser examinado con cautela (Comas Rodríguez, 2025).

Las coincidencias de estos hallazgos con tendencias identificadas en otros estudios, permiten ubicarlos dentro de un cuerpo creciente de evidencia internacional que analiza la incorporación de las TI y la IA en contextos universitarios. Por ejemplo, la revisión sistemática realizada por Wang et al. (2024) que incluyó estudios publicados entre 2018 y 2023, sobre el uso de IA en educación, incluyendo entornos universitarios. En esta revisión al igual que en el presente trabajo, identificaron que la personalización del aprendizaje, la predicción de riesgo de deserción y la automatización de tareas administrativas son las aplicaciones más comunes. Sin embargo, su estudio se centró principalmente en los beneficios técnicos, mientras que el análisis actual dedica una parte sustancial a los desafíos éticos y de gobernanza.

Liang et al. (2025) realizaron una revisión sistemática centrada en el impacto temprano de la IA en currículo, evaluación e instrucción en Educación Superior. Sus hallazgos coinciden con los de este estudio en señalar una implementación desigual, con barreras relacionadas con la formación docente y la resistencia institucional. Adicionalmente este estudio abordó también los aspectos organizacionales y de gestión, lo cual permite ampliar el enfoque a nivel institucional.

En cuanto a los desafíos identificados, estos se alinean con una revisión regional realizada por Acevedo Carrillo et al. (2025), quienes analizaron oportunidades y desafíos de la IA en universidades latinoamericanas. Los resultados resaltaron problemas similares: brecha de competencias digitales, baja inversión en infraestructura y ausencia de marcos normativos. Estas coincidencias refuerzan la vigencia de los desafíos identificados en este estudio y muestran que estos no se limitan a una región específica, sino que tienen carácter global, aunque con mayor intensidad en países emergentes.

En términos de síntesis temática se encontró múltiples referencias a riesgos de: sesgos algorítmicos, pérdida de autonomía docente y problemas de privacidad estudiantil coincidiendo con Morales Tirado et al. (2024) quienes propusieron un marco de ÏA responsable” a partir de una revisión de literatura sobre analítica del aprendizaje en Educación Superior. Esto enfatiza la importancia de incorporar principios de equidad, transparencia y participación en el diseño de sistemas de IA.

En conjunto, los hallazgos de este estudio se sitúan en línea con tendencias ya observadas en otras investigaciones, aportando un marco clasificatorio que busca organizar de manera clara los beneficios y retos identificados. Sin embargo, subsisten vacíos que deben ser abordados por futuras investigaciones. Entre ellos se encuentran la falta de estudios longitudinales, la escasa evidencia comparativa entre diferentes tipos de IA (ITS, analítica predictiva y herramientas generativas), y la limitada inclusión de experiencias en países con menores niveles de conectividad. Atender estos vacíos permitirá construir una base más sólida para una adopción reflexiva, ética y contextualizada de la inteligencia artificial en la Educación Superior.

CONCLUSIONES

Esta revisión sistemática identifica un panorama complejo pero prometedor para la integración de las TI y la IA en la Educación Superior. Por un lado, las oportunidades son muchas como las mejoras sustanciales en los resultados académicos y en la satisfacción estudiantil que ha demostrado la personalización del aprendizaje. Por otra parte, la analítica predictiva facilita la detección temprana de riesgos y sostiene intervenciones más efectivas. Otra oportunidad importante está relacionada con la automatización de procesos administrativos, que permite liberar recursos y acelerar la toma de decisiones. Además, estas tecnologías promueven la inclusión, al ofrecer soportes lingüísticos y adaptaciones para perfiles diversos, e impulsan la investigación y el desarrollo de competencias en IA.

En este sentido, los desafíos exigen una atención prioritaria. Las barreras técnicas como la interoperabilidad con sistemas heredados y la calidad de los datos continúan afectando la implementación de estas tecnologías. A esto se suma la falta de capacitación continua y de estructuras de soporte institucional. Por último, las serias consideraciones éticas y de gobernanza (privacidad, sesgos algorítmicos, integridad académica y vacíos regulatorios) siguen siendo obstáculos significativos para una adopción responsable y sostenible de la IA en las universidades. Estos hallazgos subrayan la necesidad de orientar los esfuerzos hacia tres líneas de acción fundamentales:

1. Desarrollar marcos integrales de gobernanza y ética, con protocolos claros para la privacidad de datos, equidad algorítmica y transparencia de los sistemas de IA.

2. Fortalecer la formación y el acompañamiento docente, mediante programas de capacitación continua y la creación de unidades de innovación tecnológica que ofrezcan soporte técnico y pedagógico.

3. Promover estudios longitudinales y comparativos, que permitan evaluar el impacto de diferentes tipologías de IA (ITS, analítica predictiva, herramientas generativas) en contextos variados, incluyendo instituciones de países emergentes.

Finalmente, sobre la base de estos resultados, se recomienda a los gestores universitarios y a los responsables de políticas educativas adoptar un enfoque estratégico que equilibre innovación, formación y gobernanza. Esto permitirá garantizar que los beneficios de la IA se traduzcan en mejoras reales y sostenibles en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión académica.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Ab Rahman, N. F. A., Wang, S. L., Ng, T. F., & Ghoneim, A. S. (2024). Artificial intelligence in education: A systematic review of machine learning for predicting student performance. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 54(1), 198–221. https://doi.org/10.37934/araset.54.1.198221

Acevedo Carrillo, M., Cabezas Torres, N. M., La Serna La Rosa, P. A., & Araujo Rossel, S. A. (2025). Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la educación superior latinoamericana: una revisión sistemática de la literatura. Revista InveCom, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.15508755

Akgun, M., & Hosseini, H. (2025). AI Education in a Mirror: Challenges Faced by Academic and Industry Experts. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.02856

André, C. F., de Azevedo, A. B., & Andrade, F. (2024). Inclusão digital e inteligência artificial na educação: avanços, desafios e oportunidades para alunos e professores da educação básica à educação superior. Educação & Linguagem, 26(1), 211–236. https://n9.cl/snnn7

Cochrane Methods. (2025.). Risk of Bias 2. https://n9.cl/lb89j

Comas Rodríguez, R. (2025). ¿Es ético el uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de una investigación?. Revista Uniandes Episteme, 12(1), 1-3. https://doi.org/10.61154/rue.v11i4.3645

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Duque-Rodríguez, J. A., Piña-Ferrer, L. S., Isea-Argüelles, J. J., & Comas-Rodríguez, R. (2024). Aprendizaje tecnológico desde los primeros años de escolaridad en la era de la inteligencia artificial. Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 10(18), 151-167. https://doi.org/10.35381/cm.v10i18.1247

Kalniņa, D., Nīmante, D., & Baranova, S. (2024). Artificial intelligence for higher education: benefits and challenges for pre-service teachers. Frontiers in Education, 9. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1501819

Kamal, N., Sarker, F., Rahman, A., Hossain, S., & Mamun, K. A. (2024). Recommender system in academic choices of higher education: A systematic review. IEEE Access, 12, 35475-35501. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3368058

Katsamakas, E., Pavlov, O. V., & Saklad, R. (2024). Artificial intelligence and the transformation of higher education institutions [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.08143

Khairullah, S. A., Harris, S., Hadi, H. J., Sandhu, R. A., Ahmad, N., & Alshara, M. A. (2025). Implementing artificial intelligence in academic and administrative processes through responsible strategic leadership in the higher education institutions. Frontiers in Education, 10. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1548104

Kruger. (2024). Integrating intelligent tutoring systems for differentiated learning in inclusive classrooms [Master's dissertation, University of Pretoria]. UPSpace. https://n9.cl/m6dh5

Lachheb, A., Leung, J., Abramenka-Lachheb, V., Sankaranarayanan, R. (2025). AI in higher education: A bibliometric analysis, synthesis, and a critique of research. The Internet and Higher Education, 67, 101021. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2025.101021

Létourneau, A., Deslandes Martineau, M., Charland, P., et al. (2025). A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. npj Science of Learning, 10, 29. https://doi.org/10.1038/s41539-025-00320-7

Liang, J., Stephens, J. M., & Brown, G. T. L. (2025). A systematic review of the early impact of artificial intelligence on higher education curriculum, instruction, and assessment. Frontiers in Education, 10. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1522841

Methley, A. M., Campbell, S., Chew-Graham, C., McNally, R., & Cheraghi-Sohi, S. (2014). PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. BMC Health Services Research, 14(1), 579. https://doi.org/10.1186/s12913-014-0579-0

Miranda-Moreno, V. M., Plaza Zúñiga, J., & Barón-Velandia, B. (2025). Nuevas Prácticas en la Educación Superior: Tres Estudios de Caso en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Estrategia Y Gestión Universitaria, 13(1), e8857. https://doi.org/10.5281/zenodo.15361268

Morales Tirado, A., Mulholland, P., & Fernandez, M. (2024). Towards an operational responsible AI framework for learning analytics in higher education [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.05827

Núñez Villalobos, D., & Galindo Villardón, P. (2025). Modelo Predictivo basado en Aprendizaje Automático para la retención Estudiantil en Educación Superior. European Public & Social Innovation Review, 10, 1–21. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1307

Ocen, S., Elasu, J., Aarakit, S. M., & Olupot, C. (2025). Artificial intelligence in higher education institutions: review of innovations, opportunities and challenges. Frontiers in Education, 10. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1530247

Orozco Morales, N., & Osorio García, P. A. (2024). Aplicación de Modelos de Inteligencia Artificial en Pruebas Estandarizadas para la Optimización del Rendimiento Académico en Educación Superior. European Public & Social Innovation Review, 9, 1–21. https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1605

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. PLOS Medicine, 18(3), e1003583. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583

Rodríguez Acosta, M. A. (2025). La inteligencia artificial en la educación superior. Revista Científica, 32(2), 1–15. https://doi.org/10.54495/Rev.Cientifica.v32i2.406

Rodríguez Torres, E., Comas Rodríguez, R., & Tovar Briñez, E. (2023). Use of AI to improve the teaching-learning process in children with special abilities. LatIA, 1, 21. https://doi.org/10.62486/latia202321

Sánchez-Bayón, A., Miquel-Burgos, A. B., & Alonso-Neira, M. Ángel. (2025). Experiencia de tecnovación educativa para capacitación en i-emprendimiento: ¿cómo preparar a los estudiantes para la economía digital? Estrategia Y Gestión Universitaria, 13(1), e8765. https://doi.org/10.5281/zenodo.14908364

Schmidt, A., Cechinel, C., Queiroga, E. M., Primo, T., Ramos, V., Bordin, A. S., Mello, R. F., & Muñoz, R. (2025). Analyzing Intervention Strategies Employed in Response to Automated Academic-Risk Identification: A Systematic Review. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, 20, 77–85. http://dx.doi.org/10.1109/RITA.2025.3540161

Stable-Rodríguez, Y., Díaz-Chieng, L., Pérez Gamboa, A., Rodríguez-Torres, E. (2025). Evaluación bibliométrica de la investigación sobre Tecnologías Habilitadoras para la Transformación Digital en Cuba. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 27(1), 313-334. https://doi.org/10.36390/telos271.14

VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist, 46(4), 197–221. https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Vettori, O., & Warm, J. (2025). The race for AI skills as an obstacle course: Institutional challenges and low threshold suggestions. Project Leadership and Society, 2025(6). https://doi.org/10.1016/j.plas.2025.100183

Wang, S., Wang, F., Zhu, Z., Wang, J., Tran, T., & Du, Z. (2024). Artificial intelligence in education: A systematic literature review. Expert Systems with Applications, 252(Part A), 124167. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124167

Wang, C. B. (2025). Investigação do uso de análise de sentimentos como indicador para apoio à permanência estudantil. [TCC graduação, Universidade Federal de Santa Catarina]. Repositório UFSC. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/266190

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).