DOI: http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v4i8.265

La conciencia fonológica: Análisis en

niños de educación inicial de instituciones peruanas según su estructura

familiar

The phonological awareness: Analysis in children of

initial education of peruvian institutions according to their family structure

Fanny Miriam

Sanabria Boudri

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle

Perú

https://orcid.org/0000-0002-2462-2715

Félix José Colina Ysea

fcolina@universidadsise.edu.pe

Universidad SISE

Perú

https://orcid.org/0000-0002-6651-3509

José Luis Albites Sanabria

Universidad Nacional de Ingeniería

Universidad

SISE

Perú

https://orcid.org/0000-0001-7688-6221

Recibido: 12

de enero del 2019

Aprobado: 01

de abril del 2019

RESUMEN

El presente

estudio pretende determinar la diferencia existente a nivel de conciencia

fonológica según la estructura familiar que presentan niños de nivel básico de

instituciones peruanas. El estudio

corresponde a un diseño no experimental descriptivo comparativo. La muestra fue determinada

según criterio no probabilístico intencional, estuvo conformada por 200

estudiantes con edades entre 4, 5 y 6 años de educación inicial, de ambos

sexos. La conciencia fonológica fue evaluada a través del Test de Habilidades

Metalingüísticas (THM). Los resultados ofrecen evidencia que existen

diferencias significativas en las habilidades metalingüísticas: segmentación

silábica y detección de rimas en los niños de diferentes estructuras

familiares. En género, las niñas obtuvieron una diferencia favorable frente a

los niños varones. Además, se evidenció diferencia a favor de los niños

provenientes de instituciones privadas. Por último, se evidenció diferencias

significativas favorables en niños cinco y seis años de edad.

Descriptores::

conciencia fonológica; estructura familiar; monoparental; extensiva y nuclear.

ABSTRACT

The study aims to determine whether or not there is a

significant difference in phonological awareness skills among Peruvian children

with different family structures. The study corresponds to a comparative descriptive

non-experimental design. The sample was selected by intentional

non-probabilistic approach, it consisted of 200 students aged 4, 5 and 6 years

of initial education, of both sexes. Phonological awareness was measured by

metalinguistic Skills Test (THM). The results indicate that there are

significant differences in metalinguistic abilities: syllabic segmentation and

detection of rhymes by family structure. By genre, the difference was in favor

of female children. By school type, the difference was in favor of children

from private institutions. Last, there was a significant difference in favor of

children of five and six years old.

Descriptors: phonological awareness, family structure, single parent, extended and nuclear.

INTRODUCCIÓN

Los factores

asociados al aprendizaje infantil han despertado un gran interés en estas

últimas décadas, tanto a las autoridades como a los maestros, quienes presentan

distintas miradas con distintos planteamientos. Por un lado, está el tema de

aprendizaje de la lectura y la producción de textos, la lectura está asociada

al desarrollo del lenguaje oral; esto indica la importancia de la conciencia

fonológica, permitiendo interiorizar en los niños, la relación que existe de

las letras y sus sonidos.

Así mismo, el

informe de evaluación internacional de los logros educativos realizados a

través de la prueba PISA (2009), señala que los estudiantes tienen serias

dificultades para emplear la lectura como una herramienta eficaz en su

desarrollo integral, limitando la obtención de conocimientos, destrezas y

habilidades al momento de enfrentarse a un texto. Por lo tanto, la presente

investigación será relevante por cuanto permitió en primer lugar conocer el

nivel de conciencia fonológica de los estudiantes de Instituciones Públicas y

Privadas.

DESARROLLO

Situación

problemática de la Educación en el Perú

La educación en el Perú, es uno de los

grandes problemas por superar en el área de la lectoescritura, pues el informe

emitido por la Dirección de Educación de Lima Metropolitana (DREL: 2013),

expresa “que de 20 alumnos del segundo grado de primaria, solo dos entienden lo

que leen, o que del 26% de los alumnos del segundo de primaria, que en la

evaluación censal comprendían lo que leían, ha descendido en el 2011 a un 15%”

. Al respecto se puede afirmar que los estudiantes muestran deficiencias

severas en la adquisición de los aprendizajes básicos: lectura, escritura,

comprensión lectora y matemáticas; situación preocupante que se acentúa en la

educación superior debido a la

complejidad de los procesos de aprendizaje que este nivel demanda

Las dificultades que presentan los

estudiantes en el aprendizaje de la lectura y la escritura es multivariada,

pues carecen del desarrollo de ciertas habilidades, como es la conciencia

fonológica, sino también del poco apoyo del maestro o padres de familia como

acción mediadora que le permitan superar estas dificultades.

Además, múltiples investigaciones realizadas

en Europa, Estados Unido, y Latinoamérica, confirman que en edad escolar las

habilidades directamente relacionadas con la lectura tienen que ver con las

funciones lingüísticas, metalingüísticas, memoria verbal, la conciencia

fonológica, los niveles semánticos y sintácticos del lenguaje oral.

En tal sentido, la conciencia fonológica es

el mejor predictor del aprendizaje de la lectura, pues su desarrollo se inicia

en la edad preescolar sin dejar de lado el entorno familiar, específicamente la

composición o estructura familiar o las instituciones educativas tanto públicas

o privadas, entre otros, que son variables importantes en el rendimiento de los

niños en la lectura, pues existe una fuerte relación entre el ambiente

alfabetizador familiar y el rendimiento de los niños en la lectura.

En tal sentido, el entorno familiar es, por

lo tanto, una condición imprescindible pero no fundamental en el adecuado

desarrollo de la conciencia fonológica, las diferencias lingüísticas entre

personas de la misma edad responden, a causas genéticas y a los hábitos

lingüísticos familiares. La falta de un ambiente normal y estable en lo

afectivo, puede constituir la causa de un retraso lingüístico no siempre

recuperable.

Del mismo modo un entorno positivo, con

padres que atienden a los hijos en tempranas edades con actividades como

leerles cuentos, proponerles escuchar una lectura, les estimulan e influye

positivamente en el desarrollo lingüístico, pues diversos estudios demuestran

la influencia de los padres y el ambiente familiar sobre la adquisición y

desarrollo de la habilidad lectora (Jiménez,2012).

Asimismo, considerando el tipo de

instituciones, las instituciones privadas tenían mejores resultados que las

escuelas públicas, pudiendo esto relacionarse a otras variables como los

recursos socioeconómicos, las características geográficas, desempeño de los

maestros, entre otros. (Velarde, E.2009). Es así, que los resultados en la

última evaluación Censal de Estudiantes las instituciones públicas y privadas

en matemática ambos presentan el mismo desempeño, mientras que en comprensión

lectora la brecha se ha recortado (MINEDU, 2014).

En base a los antecedentes expresados, el

objetivo del presente estudio yace en determinar la diferencia de la conciencia

fonológica en los estudiantes de educación inicial de instituciones educativas

públicas y privadas según su estructura famiiar.

METODOLOGÍA

La presente investigación corresponde al

diseño no experimental. A su vez se subdivide en diseño transversal

descriptivo, Carrasco (2009) afirma. “Estos diseños se emplean para analizar y

conocer las características, rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o

fenómeno de la realidad en un momento determinado del tiempo” (p 72).

Población y

Unidad de Análisis

La unidad de

análisis de esta investigación son los estudiantes de 4, 5 y 6 años que cursan

Educación Inicial de Instituciones Públicas y Particulares pertenecientes a la

UGEL 06. La población objeto de estudio son los estudiantes de educación

inicial de instituciones peruanas de la UGEL 06.

Tamaño de muestra

La

muestra estuvo

conformada por 200 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera.

Tabla 1.

Distribución de la muestra según tipo de institución

|

Institución

educativa |

F |

% |

|

Público |

93 |

47% |

|

Particular |

107 |

53% |

|

Total |

200 |

100% |

Fuente:

elaboración propia

En

la tabla 1 se observa, que del 100% de los estudiantes, el 46,5% (93)

pertenecen a instituciones educativas públicas y el 53,5% (107) pertenecen a

instituciones educativas particulares.

Criterios para la selección de muestra

Para la selección de la muestra se utilizó el

muestreo no

probabilístico intencional. Al respecto Mata (1997) manifiesta que dicho

muestreo “consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que

representan lo que sucede en toda esa población” (p 76). En tal sentido los

criterios que se tomó en cuenta para la selección de la muestra fueron:

Pertenencia a una Institución Educativa Estatal y Particular de la UGEL 06.

Pertenecer a las aulas de inicial de 4, 5 y 6 años de edad.

Instrumentos de

recolección de datos.

Para la recolección de datos se hizo uso del test de

Habilidades Metalingüísticas (THM)

Ficha Técnica

Autores :

Gómez, Valero, Buades y Pérez

Año :

1995

Rango de aplicación : Pre-Escolares

Administración : Individual

Descripción :

El test de habilidades metalingüísticas

(THM) está compuesto por siete sub test, que evalúa la conciencia

fonológica, es decir, solo la metafonología, cuyos ítems se distribuyen de la

siguiente forma:

|

Sub

Test |

N° de Items |

|

Segmentación

Silábica |

20 |

|

Supresión Silábica |

12 |

|

Detección de Rimas |

12 |

|

Adiciones Silábicas |

10 |

|

Aislamiento de

Fonemas |

8 |

|

Unión de Fonemas |

20 |

|

Conteo de Fonemas |

20 |

|

Total |

102 |

Las puntuaciones de

todas las sub pruebas oscilan entre 0 y 1, siendo la máxima puntuación que

puede obtener el examinado 7 y la mínima 0. Cada ítem correctamente resuelto

por el niño (a) se valora como 1 punto. La puntuación de cada sub test se

obtiene hallando el cociente entre el número de aciertos del examinado y el

número total de ítems del sub test. La puntuación total de la prueba es la suma

de todos los cocientes de los sub test. De acuerdo a los resultados totales

obtenidos se agrupan en 4 categorías:

Tabla 2. Baremo del instrumento

|

Puntaje |

Estadios |

Descripción |

|

De 0 a 1, 75 |

Deficiente |

Los alumnos acrecen

de las habilidades fonológicas básicas que facilitan el acceso a la

lectoescritura. |

|

De 1, 75 a 3, 50 |

Regular |

Alumnos capaces de

desenvolverse con dificultades en las sub pruebas 1 y 3, pero con

dificultades manifiestas para operar con eslabones silábicos, así como para

identificar palabras con premisas fonémicas determinadas. |

|

De 3, 50 a 5, 25 |

Satisfactorio

|

Alumnos que puntúan

consistentemente en los cinco primeros sub test de THM. Fracasan, sin

embargo con respecto a las exigencias que plantean las sub pruebas 6 y 7. |

|

De 5, 25 a 7 |

Sobresaliente

|

Alumnos con un

comportamiento fonológico brillante en todas las partes de la prueba. |

Confiabilidad

del instrumento

Este Test valora el

grado de desarrollo de las habilidades metalingüísticas al iniciar el

aprendizaje de la lectura. El presente estudio utilizó la adaptación hecha por

Noemí Panca en el año 2000. La confiabilidad de esta adaptación se realizó

mediante la técnica de dos mitades usando la fórmula de Kuder – Richardson 20

obteniéndose el puntaje de 0.81 y con la técnica de consistencia interna

utilizando Alpha de Cronbach se obtuvo el puntaje de 0.81. Se realizó la

validez de contenido mediante el criterio de jueces y la validez de

construcción por el método de análisis factorial exploratorio siendo la

variante explicada 47.69. Asimismo, la medida de adecuación de muestreo de

Kayser – Myer – Olking es de 0.83.

RESULTADOS

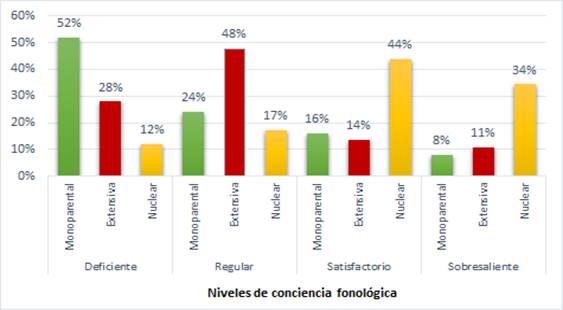

En

la tabla 3 se observa, que el mayor porcentaje de estudiantes que pertenecen al

tipo familia monoparental carecen de habilidades fonológicas básicas, y los

estudiantes que pertenecen al tipo de familia extensa; son capaces de

desenvolverse con dificultades en las sub pruebas 1 y 3, pero con dificultades

manifiestas para operar con eslabones silábicos, así como para identificar

palabras con premisas fonémicas determinadas. Y los estudiantes que pertenecen

a la familia nuclear sobresalen en los cinco primeros sub test del THM y

fracasa en las sub pruebas 6 y 7.

Tabla 3. Diferencia

de los niveles de conciencia fonológica según tipo de familia

|

Niveles

de conciencia

fonológica |

Monoparental |

Extensa |

Nuclear |

||||

|

f |

% |

F |

% |

f |

% |

||

|

Deficiente

|

13 |

52% |

31 |

28% |

3 |

12% |

|

|

Regular |

6 |

24% |

53 |

48% |

11 |

17% |

|

|

Satisfactorio |

4 |

16% |

15 |

14% |

28 |

44% |

|

|

Sobresaliente |

2 |

8% |

12 |

11% |

22 |

34% |

|

|

Total 25 100% 111 100% 64 100% |

|||||||

Fuente: elaboración propia

Fuente:

elaboración propia

Niveles de

conciencia fonológica según tipo de instituciones educativas

En la tabla 4 y figura 2 se observa,

que el mayor porcentaje de los estudiantes de las instituciones públicas; son

capaces de desenvolverse con éxito en las sub pruebas 1 y 3, pero con

dificultades evidentes para operar con eslabones silábicos, así como para

identificar palabras con premisas fonémicas determinadas.

Mientras que, la mayoría de los

estudiantes que pertenecen a las instituciones educativas privadas alcanzan un

desempeño con éxito en los primeros subtst del THM. Sin embargo, fracasan con

respecto a las exigencias que plantean las sub pruebas 6 y 7.

Tabla 4. Diferencia

de los niveles de conciencia fonológica según tipo de instituciones educativas

|

Niveles

de conciencia

fonológica |

Institución educativa pública |

Institución educativa privada |

|||

|

f |

% |

f |

% |

||

|

Deficiente

|

17 |

18% |

7 |

7% |

|

|

Regular |

37 |

40% |

13 |

12% |

|

|

Satisfactorio |

18 |

19% |

57 |

53% |

|

|

Sobresaliente Total

|

21 93 |

23% 100% |

30 107 |

28% 100% |

|

Fuente:

elaboración propia

Niveles de conciencia fonológica según sexo

En la tabla 5 y figura 3 se observa que; la

mayoría de los estudiantes varones son capaces de desenvolverse con éxito en

las sub pruebas 1 y 3, pero con dificultades para operar con eslabones

silábicos, así como para identificar palabras con premisas fonémicas

determinadas.

Así también se observa que; las estudiantes

mujeres alcanzan un desempeño con éxito en los primeros subtst del THM. Sin

embargo, fracasan con respecto a las exigencias que plantean las pruebas 6 y 7.

Tabla 5. Distribución

de frecuencias de los niveles de conciencia fonológica según sexo

|

Niveles de conciencia fonológica |

Hombres |

Mujeres |

|||

|

f |

% |

f |

% |

||

|

Deficiente |

23 |

20% |

7 |

8% |

|

|

Regular |

38 |

34% |

24 |

28% |

|

|

Satisfactorio |

27 |

24% |

31 |

36% |

|

|

Sobresaliente Total |

25 113 |

22% 100% |

25 87 |

29% 100% |

|

Fuente:

elaboración propia

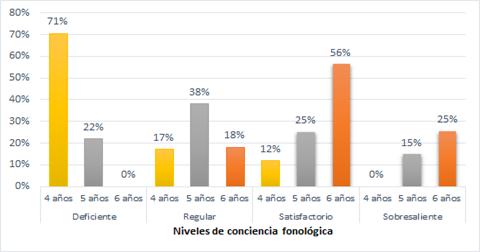

Niveles de conciencia fonológica según edad

En la tabla 6 y figura 4 se observa, que el

mayor porcentaje de los estudiantes de 4 años de edad carecen de las

habilidades fonológicas básicas, lo cual es fundamental en el acceso a la

lectoescritura. Y los estudiantes de 5 años; son capaces de desenvolverse con

éxito en las sub pruebas 1 y 3, pero con dificultades manifiestas para operar

con eslabones silábicos, así como para identificar palabras con premisas

fonémicas determinadas. Mientras que, en los estudiantes de 6 años de edad,

alcanzan con éxito en los primeros sub-test del THM.

Tabla 6.

Distribución de frecuencias de los niveles de conciencia fonológica según edad

|

Niveles

de conciencia

fonológica |

4 años |

5 años |

6 años |

||||

|

F |

% |

f |

% |

f |

% |

||

|

Deficiente

|

12 |

71% |

28 |

22% |

0 |

0% |

|

|

Regular |

3 |

17% |

49 |

38% |

10 |

18% |

|

|

Satisfactorio |

2 |

12% |

32 |

25% |

31 |

56% |

|

|

Sobresaliente |

0 |

0% |

19 |

15% |

14 |

25% |

|

|

Total 17 100% 128 100% 55 100% |

|||||||

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Distribución de porcentaje

de los niveles de conciencia fonológica según edad

Conciencia

fonológica y sus dimensiones según tipo de familia

En

la tabla 7 se aprecian los promedios de la evaluación realizada sobre las

dimensiones de conciencia fonológica en los estudiantes de instituciones

educativas públicas y privadas, según tipos de familia y los promedios son como

sigue: En segmentación silábica (17,75), el promedio más alto, lo tienen los

estudiantes que provienen de familias tipo nuclear. En supresión silábica

(4,950) los estudiantes que provienen de familias tipo monoparental, en la

dimensión Detección de rimas (8,25) y en Adiciones Silábicas (4,98) los

estudiantes que provienen de familias tipo nuclear. En cuanto a la dimensión

Aislamiento de Fonemas (4,41) los estudiantes que provienen de familias tipo

extensa y en Unión de Fonemas (4,302) y Conteo de Fonemas (5,524) el promedio

más alto, lo obtuvieron los estudiantes que provienen de familias tipo extensa.

Tabla 7. Medias y

desviación estándar de conciencia fonológica y sus dimensiones, según tipo de

familia.

|

|

Monoparental |

Nuclear |

Extensa |

||||||

|

Conciencia fonológica |

M |

ѕ |

M |

s |

M |

S |

|||

|

Segmentación

Silábica |

15.65 |

1,656 |

17.75 |

3,358 |

16.51 |

3,847 |

|||

|

Supresión

Silábica |

2.41 |

4,950 |

4.65 |

3,370 |

3.01 |

4,389 |

|||

|

Detección

de Rimas |

3.24 |

2,549 |

8.25 |

2,163 |

6.68 |

4,411 |

|||

|

Adiciones

Silábicas |

3.41 |

2,184 |

4.98 |

1,341 |

3.33 |

3,549 |

|||

|

Aislamiento

de Fonemas |

2.41 |

2,425 |

4.21 |

2,438 |

4.41 |

2,378 |

|||

|

Unión

de Fonemas |

1.59 |

2,959 |

3.49 |

1,110 |

3.13 |

4,302 |

|||

|

Conteo

de Fonemas |

2.76 |

4,764 |

3.97 |

3,125 |

3.98 |

5,524 |

|||

n

= 200

Conciencia

fonológica y sus dimensiones según tipo de institución educativa

En

la tabla 8 se aprecian los promedios de la evaluación realizada sobre las

dimensiones de la conciencia fonológica en los estudiantes, según tipos de

institución educativa y los promedios más altos; lo tienen los estudiantes que

provienen de colegios privados: en segmentación silábica (18,11), supresión

silábica (4,21), detección de rimas (8,64),

Adiciones Silábicas (4,21), Unión de Fonemas (3,69) y Conteo de Fonemas

(2,78) y solamente en Aislamiento de Fonemas (4,56) el promedio más alto; lo

obtuvieron los estudiantes de instituciones públicas.

Tabla 8.

Medias y desviación estándar de conciencia fonológica y sus dimensiones, según

tipo de institución educativa

|

|

Pública |

Particular |

||

|

Dimensiones Conciencia fonológica |

M |

S |

M |

S |

|

Segmentación

Silábica |

17,24 |

4,233 |

18,11 |

2,707 |

|

Supresión

Silábica |

3,11 |

4,461 |

4,21 |

5,200 |

|

Detección

de Rimas |

5,99 |

4,216 |

8,64 |

4,275 |

|

Adiciones

Silábicas |

3,19 |

3,794 |

4,21 |

3,229 |

|

Aislamiento

de Fonemas |

4,56 |

2,602 |

4,13 |

2,194 |

|

Unión

de Fonemas |

1,80 |

3,640 |

3,69 |

3,903 |

|

Conteo

de Fonemas |

1,27 |

5,505 |

2,78 |

5,053 |

n = 200

Conciencia

fonológica y sus dimensiones según tipo género

En

la tabla 9 se aprecian los promedios de la evaluación realizada sobre las

dimensiones de conciencia fonológica en los estudiantes, según género y los

promedios más altos en: segmentación silábica (17,82), Adiciones Silábicas

(3,71) y Aislamiento de Fonemas lo tienen los estudiantes del género masculino

(4,36), mientras que en: supresión silábica (4,23), detección de rimas (7,91),

Unión de Fonemas (3,61) y Conteo de Fonemas (3,87) el promedio más alto lo

obtuvieron, las estudiantes mujeres.

Tabla 9. Medias y

desviación estándar de conciencia fonológica y sus dimensiones, según género

|

|

Hombre |

Mujeres |

||

|

Dimensiones de conciencia Fonológica |

M |

S |

M |

s |

|

Segmentación

Silábica |

17,82 |

3,631 |

17,55 |

3,382 |

|

Supresión

Silábica |

3,29 |

4,692 |

4,23 |

5,114 |

|

Detección

de Rimas |

7,84 |

4,443 |

7,91 |

4,170 |

|

Adiciones

Silábicas |

3,71 |

3,504 |

3,64 |

3,576 |

|

Aislamiento

de Fonemas |

4,36 |

2,450 |

4,29 |

2,337 |

|

Unión

de Fonemas |

2,07 |

3,073 |

3,61 |

4,394 |

|

Conteo

de Fonemas |

3,16 |

5,133 |

3,87 |

5,530 |

n=200

Conciencia

fonológica y sus dimensiones según edad

En

la tabla 10 se observa que los promedios más altos de la evaluación de las

dimensiones de conciencia fonológica son del grupo de los estudiantes que

tienen seis años de edad y es como sigue: en segmentación silábica (18,15),

supresión silábica (4,45), Adiciones Silábicas (5,49), Aislamiento de Fonemas

(5,34) y Conteo de Fonemas (5,58) el promedio más alto lo tiene los estudiantes

de 6 años. Mientras que los estudiantes que tienen cinco años de edad

obtuvieron el puntaje más alto en: Detección de rimas (7,89).

Tabla 10.

Medias y desviación estándar de

conciencia fonológica y sus dimensiones, según edad.

|

|

4 años |

5 años |

6 años |

|||

|

Habilidades metalingüísticas |

M |

s |

M |

s |

M |

s |

|

Segmentación

Silábica |

13,18 |

3,283 |

16,76 |

3,390 |

18,15 |

3,912 |

|

Supresión

Silábica |

1,47 |

3,356 |

3,76 |

4,886 |

4,45 |

5,172 |

|

Detección

de Rimas |

3,82 |

4,433 |

7,89 |

4,206 |

7,53 |

4,562 |

|

Adiciones

Silábicas |

1,41 |

3,374 |

4,61 |

3,517 |

5,49 |

3,646 |

|

Aislamiento

de Fonemas |

2,94 |

2,015 |

4,99 |

2,424 |

5,34 |

2,427 |

|

Unión

de Fonemas |

1,18 |

1,741 |

3,66 |

3,616 |

4,41 |

4,467 |

|

Conteo

de Fonemas |

0,59 |

5,257 |

3,84 |

5,457 |

5,58 |

4,947 |

n

= 200

CONSIDERACIONES

FINALES

El presente estudio asume la gran importancia

de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura, pero su desarrollo

está influenciado por la estimulación temprana en el contexto familiar, por lo

tanto, debe ser contemplado en actividades de interacción y reflexión

fonológica.

De este modo se asume que el desarrollo de

ésta habilidad se asocia a las características de producción del lenguaje oral,

observándose a partir de la articulación de sonidos, sílabas y palabras. Dado

que al inicio los niños adquieren la habilidad separando las palabras en

unidades silábicas siguiendo su orden articulatorio y pronto son capaces de

aislar las sílabas iniciales o finales, comparándolas para averiguar si suenan

igual o diferente. Es pues, sobre las bases de estas habilidades, proceso de

reflexión sobre la fonología de las palabras que es posible iniciar el

aprendizaje de la correspondencia entre las unidades silábicas y su forma

escrita, de una manera comprensible para el aprendiz (Ferrer, 2007).

Dentro de los resultados obtenidos se

encontró que existen diferencias significativas en las habilidades de

conciencia fonológica según el tipo de familia en estudiantes de educación inicial

de instituciones públicas y privadas de la UGEL 06.

Los hallazgos descriptivos de este estudio dan cuenta que en el nivel

deficiente se ubica, el mayor porcentaje de los estudiantes 44%, los cuales

provienen de una familia de tipo monoparental. En el nivel regular (37%), se

ubican los estudiantes que provienen de un tipo de familia extensiva y los

niveles satisfactorio y sobresaliente 31% y 25%, se ubican los estudiantes que

provienen de una familia de tipo nuclear. Y en el resultado inferencial se

tiene que según la

prueba Kruskal Wallis (p = 0,000 < 0,05) la conciencia fonológica, no es

igual en los tres tipos de familia.

Estos resultados se fundamentan en lo

expresados por Golombok (2006) “La mayoría de las familias monoparentales son

el resultado de un matrimonio roto, y los hijos de padres divorciados son más

propicios a tener problemas psicológicos y a tener más dificultades en su

rendimiento escolar que los hijos de familias nucleares” (p.89). En el caso de las familia

monoparentales, nucleares o extensas; se establecen diferencias entre estas

interacciones de tal modo que los resultados obtenidos se observan diferencias

en lo promedio, pero no son significativas en las habilidades metalingüísticas,

según el tipo de familia, siendo las familias monoparentales las que obtiene un

menor promedio en habilidades metalingüísticas y, por el contrario, las

familias nucleares logran un mayor promedio.

Esto se podría

deber a la existencia de diferencias lingüísticas en el estilo de interacción

familiar, pues Bernstein (1971), sugiere que el uso del lenguaje en casa y los

contextos de aprendizaje social proporcionan al niño o la niña, un abanico de

experiencias lingüísticas que permite el desarrollo de la conciencia

fonológica. En el caso de las familias nucleares la interacción se da en un

modo más estable y profundo, en relación con las familias monoparentales o

extensas.

Así también lo demuestra los resultados de El

Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura (2013), citado

por Chuquimajo (2014), indica que la presencia de los padres en el hogar (dos

padres, un padre o ninguno) es un factor fundamental para la consecución de

algunos logros educativos como el nivel de comprensión lectora y la no

repetición del grado escolar, medidos por la prueba Pisa 2009; además los niños

que crecen con dos padres obtienen mejor puntaje en comprensión lectora, y

tienen menos posibilidades de repetir el año, comparados con los niños de hogares

monoparentales. La situación es más nociva aún para los niños que crecen sin

padres, pues en el Perú se aproximan al 10%. En lo referente a la familia

extendida, esta puede conducir a sus miembros a una inestabilidad en la unidad

familiar, existiendo varias figuras de autoridad (Lodo, 2007).

Gonzales

(2005), añade que en el caso de las familias nucleares estas tareas de

interacción se pueden alternar entre ambos padres en relación al niño, pero en

el caso de las monoparentales no se podría realizar esta distribución en la

interacción verbal, esto explicaría las diferencias en los promedios

observados.

En este orden de ideas, se encontró que

existen diferencias significativas en las habilidades de conciencia fonológica

según tipo de instituciones educativas en estudiantes de educación inicial públicas y privadas

de la UGEL 06. Los resultados descriptivos dan cuenta

que en el nivel satisfactorio y sobresaliente se ubican, el mayor porcentaje de

los estudiantes de las instituciones educativas privadas con el 43% y 32 %

respectivamente, y el 19% y 25%, en los niveles regular y deficiente. Y en el

resultado inferencial se tiene que según la prueba U Mann Whitney (p = 0,000 < 0,05) la conciencia

fonológica, no es igual en los estudiantes según instituciones educativas.

Estos

resultados coinciden con los encontrados por Aravena (2013), quien constató que

los escolares provenientes de colegios particulares subvencionados alcanzaron

un desempeño más favorable de conciencia fonológica, a diferencia de los

escolares de colegios municipalizados. Tales resultados se sustentan en los

expresados por Panca y Dioses (2000), quienes también

confirmaron que, los alumnos procedentes de colegios privados superaron a los

colegios públicos, tanto en la lectura de letras, silabas y palabras como en la

lectura de textos y comprensión. Así también con los resultados de Balarezo (2007), afirmando que

los alumnos procedentes de colegios privados muestran un mejor desempeño de

conciencia fonológica, a diferencia de los alumnos de colegios públicos.

Asimismo, se encontró que existen diferencias

significativas en las dimensiones de conciencia fonológica según sexo en estudiantes de educación

inicial de instituciones públicas y privadas de la UGEL 06.

Los resultados descriptivos dan cuenta que en el nivel sobresaliente se ubica,

el mayor porcentaje de las estudiantes mujeres 36% y 29% en el nivel

satisfactorio y sobresaliente. El 34% y 20%, de los estudiantes varones, se

ubican en los niveles regular y deficiente respectivamente. Y en el resultado

inferencial se tiene que según la prueba U Mann Whitney. (p = 0,000 < 0,05), lo cual

indica que la conciencia fonológica, no es igual en los estudiantes según sexo.

Estos

resultados coinciden con los encontrados por Panca y Dioses (2000), quienes

también confirmaron que existían diferencias favorables al grupo de niñas en el

rendimiento lector, tanto a nivel de los aspectos examinados, como de manera

global. Además, discrepan con los resultados obtenidos por Céspedes (2010),

quien encontró que no existen diferencias significativas en cuanto al sexo, de

esta manera tanto niños como niñas poseen un rendimiento homogéneo en el Test

de Habilidades Metalingüísticas, tanto en el puntaje global como al interior de

los subtest. Por ello, cuando se debe de trata de implementar programas de

desarrollo de la lectura según las necesidades de los niños, la discusión de

las diferencias de sexo en el aprendizaje de la lectura aparece poco relevante.

El rango de las diferencias en habilidades lectoras dentro de cada sexo es más

grande que las diferencias entre un sexo y otro. Algunos niños están más

preparados para iniciar el aprendizaje lector que algunas niñas y viceversa.

Así también, concuerda con los resultados de

Dioses García, Matalinares, Vuscano, Panca, Quiroz, Fernández y Castillo (2006)

de un estudio sobre: Análisis psicolingüístico del desarrollo fonético

fonológico de alumnos preescolares de Lima Metropolitana y publicado en la

Revista de Investigación en Psicología, que dio como resultado que existen diferencias

significativas en uso de la conciencia fonológico de rima y aliteración, según

el nivel socioeconómico, sin embargo; las diferencias no eran significativas al

considerarse las variables sexo y edad.

Por otro lado, se encontró que existen diferencias

significativas en las habilidades de conciencia fonológica según edades en los

estudiantes de educación inicial de instituciones públicas y privadas de la

UGEL 06. Los resultados descriptivos dan cuenta que en el nivel deficiente se

ubican, el mayor porcentaje de los estudiantes 59% de 4 años de edad, el 28% en

el nivel regular 30% de los niños de 5 años y en el nivel satisfactorio y

sobresaliente 55% y 25% se ubican los estudiantes de 6 años de edad. Y en el

resultado inferencial se tiene que según la prueba U Mann Whitney (p = 0,000

< 0,05), indicando que la conciencia fonológica, no es igual en los

estudiantes según la edad.

Estos resultados coinciden con los expresados

por algunos autores considerando que la aparición de la conciencia fonológica tiene

lugar en torno a la edad de 4-5 años, mientras que otros la sitúan en 6-7 años,

Bruce, (1964; citado en Jiménez y Ortiz, 1995). Estas discrepancias obedecen a

los diferentes niveles de conciencia fonológica que los autores han

considerado. Así, por ejemplo, los trabajos de Liberman y colaboradores (1977;

citado en Jiménez y Ortiz, 1995), demuestran que contar sílabas es más fácil

que contar fonemas. La conciencia de los fonemas es algo más difícil para los

niños dado que los fonemas aparecen co-articulados en las palabras. Así

también, con lo señalado por Negro y Traverso (2011), quienes afirman que la

conciencia fonológica evoluciona con el tiempo, a la edad de cinco años

aproximadamente se puede percibir en los niños el desarrollo del lenguaje hablado,

en definitiva, el momento de máximo desarrollo del lenguaje, es cuando la

mayoría de los niños, han adquirido el conocimiento suficiente de grafemas,

sílabas y palabras; factores relacionados con el aprendizaje de la lectura y

escritura.

En relación a la estructura familiar, en

estudiantes de Educación Inicial de Instituciones Públicas y Privadas de la

UGEL 06, los resultados dan cuenta que el estadístico tiene asociado niveles

crítico bilaterales menores a 0,05, en el caso de segmentación silábica, detección

de rimas y conteo de fonemas, por lo tanto para estos casos se puede rechazar

la hipótesis de igualdad de medias y concluir que las medias en estas

dimensiones de las habilidades metalingüísticas se presentan diferencias

significativas.

Resultados que coinciden con los hallados por

Céspedes (2010),

quien señala que la conciencia silábica es una de las habilidades de más fácil

reconocimiento para niños y adultos analfabetos, mientras que la conciencia de

la rima es el conocimiento de nivel más básico y está fuertemente relacionada

con la habilidad posterior en lectura.

Del mismo modo, se encontró que las tareas de

segmentación silábica son más fáciles que las tareas de rimas y de

reconocimiento fonémico, coincidiendo con la investigación realizada por Jiménez

y Ortiz (1995) citados por Céspedes (2010) quienes realizaron una investigación

con niños pre lectores en España, donde los niños tenían un mejor rendimiento

en tareas relacionadas con separar palabras en sílabas y presentaron una mayor

dificultad en ejercicios que demandaban una conciencia fonémica. Esto se debe a

que la sílaba es la unidad básica del habla en el castellano, mientras que la

conciencia de los fonemas es algo más difícil para los niños pues aparecen co

articulados en las palabras (Jiménez y Ortiz, 1995).

Asimismo, se encontró que existen diferencias

significativas en todas las dimensiones de conciencia fonológica según tipo de

instituciones educativas, en estudiantes de Educación Inicial de Instituciones

Públicas y Privadas de la UGEL 06. Los resultados indican que existen

diferencias significativas en las habilidades metalingüísticas segmentación

silábica, detección de rimas y conteo de fonemas, según el tipo de institución

educativa. Las diferencias entre instituciones se podrían observar debido a los

diferentes modelos de enseñanza y estimulación de la lectoescritura.

Estos resultados coinciden con lo señalado

por Panca y

Dioses (2000), al evaluar las habilidades metalingüísticas y rendimiento lector

en alumnos de primer grado de educación primaria de colegios públicos y

privados, los resultados mostraron que los alumnos de colegios públicos

evidenciaban diferencias significativas en sus habilidades metalingüísticas y

rendimiento lector con respecto a los alumnos de colegios privados, y en

específico en segmentar palabras en silabas y la capacidad de identificar los

fonemas.

Además, Dioses

et al. (2006), demostró diferencias significativas en uso de la conciencia

fonológico, según el nivel socioeconómico, dichos resultados coinciden con lo

observado por Velarde y Canales (2008), al comparar los rendimientos según la

gestión educativa, se encontró que el rendimiento de los niños y niñas de las

instituciones educativas estatales más pobres era significativamente inferior

al rendimiento de los niños y niñas, igualmente pobres, que estudiaban en la

institución educativa parroquial. Esto indicaría que no es solo las diferencias

se presenta a favor de escuelas privadas o parroquial en relación con las

instituciones educativas públicas, sino que las diferencias se deben observar

en los programas y métodos de enseñanza de la lectura.

Respecto

al género, se encontró que no existen diferencias significativas en todas las

dimensiones de conciencia fonológica. Los resultados indican diferencias significativas

en las habilidades metalingüísticas segmentación silábica, detección de rimas y

unión de fonemas, estos resultados coinciden con lo encontrado por Dioses et

al. (2006), encontrando diferencias significativas al considerarse las

variables de sexo, aunque los niños superan no significativamente a las niñas.

Así

también con Matalinares y Díaz (2007), quienes establecieron la relación

existente entre las habilidades metalingüísticas y la comprensión en niños y

niñas de primer grado de las ciudades de Lima y Huancayo, pero al comparar las

muestras no se encontraron diferencias significativas en las habilidades

metalingüísticas, ni en comprensión, cuando se comparó el puntaje general en

habilidades metalingüísticas y comprensión entre hombres y mujeres no se

hallaron diferencias significativas.

Finalmente,

los resultados indican que existen diferencias significativas en las

habilidades metalingüísticas a favor del grupo de 5 y 6 años de edad. Estos

resultados concuerdan con los encontrados Coloma, Cobarrubias y De Barbieri

(2007), cuyos resultados obtenidos indican que los preescolares de 5 años

evidencian un rendimiento significativamente mayor al grupo de niños de 4 años

en tareas de conciencia fonológica. Lo anterior, permite concluir que existe un

incremento de las habilidades metalingüísticas relacionadas con la sílaba al

comparar preescolares de 4 y 5 años.

REFERENCIAS

CONSULTADAS

1. Balarezo,

P. (2007). Nivel de conciencia fonológica en los niños y niñas de primer grado

de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre.

Tesis de Maestría en Educación. Pontificia Universidad Católica del Perú.

2.

Carrasco,

S. (2009) Metodología de

investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el

proyecto de investigación. Lima: Marcos.

3. Céspedes,

A. (2010). Comparación de la conciencia

fonológica en niños y niñas de 5 años de la IE 84 del Callao. Tesis. Lima

Universidad San Ignacio de Loyola.

4. Coloma, C. e Infante, K.

(2011). Habilidades Metalingüísticas.

Apuntes de clases Psicolingüística para III de Fonoaudiología.

5. Dioses, A. (2006). Analisis

Psicolinguistico del desarrollo fonológico.

en alumnos pre escolares de Lima Metropolitana

6. Dioses, A. y Panca, N. (2000).

Habilidades metalingüísticas y

rendimiento lector en alumnos del primer grado de primaria de colegios públicos

y privados de San Juan de Lurigancho.

7. Gómez, P., Valero, J.,

Buandes, R y Pérez, A. (1995). Manual de

Test de Habilidades Metalingüísticas. Madrid: Instituto de Orientación

Psicológica.

8.

Jiménez

y Ortiz M. (1995) Conciencia Fonológica y

Aprendizaje a la Lectura, teoría, evaluación e interpretación, La Laguna:

Editorial Síntesis.

9.

Jiménez,

L. Y. (2012). Comprensión lectora y rendimiento académico en comunicación de

alumnos del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla.

10. Mata C. y Macassi S. (1997) Cómo

elaborar muestras para los sondeos de audiencias. Cuadernos de

investigación No 5. ALER, Quito.

11. Matalinares,

M. y Díaz. A. (2007). Habilidades metalingüísticas y la comprensión en niños

de primer grado de las ciudades de Lima y Huancayo. Universidad César

Vallejo-Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Revista de Psicología Vol. 9. Trujillo.

12. MINEDU

(2014). Resultados de la evaluación censal de estudiantes. Lima.

13. Negro

y Traverso (2011). Relación entre la

conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de

educación primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta”

de La Molina – Lima. Tesis. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

14. Panca, N. (2004). Relación entre habilidades metalingüísticas

y el rendimiento lector en un grupo de alumnos de condición socioeconómico baja

que cursan el primer grado de Educación Primaria. Universidad Pontificia

Católica del Perú.

15. Velarde, E. (2001). Relación de la conciencia fonológica y el

nivel de decodificación y comprensión lectora en niños de 8 años del 3º grado

de primaria de dos niveles socioeconómicos del Cercado del Callao. Lima:

Tesis para optar el título de Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional

Mayor de San Marcos.

16. Velarde,

E. y Canales, R. (2008). La Lectura en el

Perú: Drama y esperanza. Lima: Universitaria.

17. Velarde,

E (2009) Habilidades Pre Lectoras. Universidad San Ignacio De Loyola Facultad

de Educación Programa Académico de Maestría en Educación – Pame Callao.

18. Velarde, E.; Canales, R.;

Meléndez, M. y Lingán, S. (2010) Enfoque cognitivo y psicolingüístico de la

lectura: Diseño y validación de una prueba de habilidades prelectoras (THP) en

niños y niñas de la provincia constitucional del Callao, Perú. Revista IIPS, Vol. 13, N° 1, pp. 53 – 68.

REFERENCES

CONSULTED

1. Balarezo,

P. (2007). Level of phonological awareness in the children of first grade of

Public and Private Educational Institutions of the district of Pueblo Libre.

Master's Thesis in Education. Pontifical Catholic University of Peru.

2. Carrasco,

S. (2009) Scientific research methodology: Methodological guidelines to design

and develop the research project. Lima: Marcos.

3.

Céspedes, A. (2010). Comparison of phonological

awareness in children of 5 years of EI 84 of Callao. Thesis. Lima University San Ignacio de

Loyola.

4. Coloma,

C. and Infante, K. (2011). Metalinguistic skills. Notes of classes

Psycholinguistics for III of Speech Therapy.

5. Gods,

A. (2006). Psycholinguistic analysis of phonological development. in pre-school

students of Metropolitan Lima

6. Gods,

A. and Panca, N. (2000). Metalinguistic skills and reading performance in first

grade students of public and private schools of San Juan de Lurigancho.

7. Gómez, P., Valero, J.,

Buandes, R and Pérez, A. (1995). Metalinguistic Skills Test

Manual. Madrid: Institute of Psychological Guidance.

8. Jiménez

and Ortiz M. (1995) Phonological Awareness and Reading Learning, theory,

evaluation and interpretation, La Laguna: Editorial Síntesis.

9. Jiménez,

L. Y. (2012). Reading comprehension and academic performance in communication

of students of the second grade of a educational institution of Ventanilla.

10. Mata

C. and Macassi S. (1997) How to prepare samples for audience surveys. Cuadernos

de investigación No 5. ALER, Quito.

11. Matalinares,

M. and Díaz. A. (2007). Meta-linguistic skills and understanding in first-grade

children in the cities of Lima and Huancayo. César Vallejo-Lima University and

National University of San Marcos. Journal of Psychology Vol. 9. Trujillo.

12. MINEDU

(2014). Results of the census evaluation of students. Lime.

13. Negro

and Traverso (2011). Relationship between phonological awareness and initial

reading in primary school students of the "Héroes del Cenepa" and

"Viña Alta" educational centers in La Molina - Lima. Thesis. Lima:

Pontifical Catholic University of Peru.

14. Panca,

N. (2004). Relationship between metalinguistic skills and reading performance

in a group of students of low socioeconomic status who attend the first grade

of Primary Education. Pontifical Catholic University of Peru.

15. Velarde,

E. (2001). Relation of the phonological awareness and the level of decoding and

reading comprehension in children of 8 years of the 3rd grade of primary of two

socioeconomic levels of the Cercado del Callao. Lima: Thesis to choose the

Bachelor's degree in Psychology. National University of San Marcos.

16. Velarde,

E. and Canales, R. (2008). The Reading in Peru: Drama and hope. Lima:

University.

17. Velarde,

E (2009) Pre-reading Skills. San Ignacio De Loyola University Faculty of

Education Academic Program of Master of Education - Pame Callao.

18. Velarde,

E.; Canales, R .; Meléndez, M. and Lingán, S. (2010) Cognitive and

psycholinguistic approach to reading: Design and validation of a pre-literacy

test (THP) in boys and girls from the constitutional province of Callao, Peru.

IIPS Magazine, Vol. 13, No. 1, pp. 53-68.

©2019 por los autores. Este artículo es de

acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones

de la licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).