DOI: http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v4i8.235

El

emprendimiento agroalimentario y políticas públicas en Venezuela

Agricultural entrepreneurship and public policies

in Venezuela

Mariannys Mariely

Salón Pereira

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Venezuela

https://orcid.org/0000-0003-1368-0538

Josía Isea

Universidad Nacional Experimental Francisco

de Miranda

Venezuela

https://orcid.org/0000-0001-8921-6446

Recibido: 15 de enero del 2019

Aprobado: 1 de marzo del 2019

RESUMEN

El actual artículo es una investigación que

se constituye en un adelanto teórico sobre una investigación doctoral referida

al emprendimiento en el sector agrícola venezolano, de ese modo, permite

concebir un primer acercamiento al estado del arte, para así construir

progresivamente el entramado teórico de salida, la cual debe converger hacia el

aporte social – científico. Metodológicamente se abordó desde un tipo de

investigación documental, entre las principales conclusiones se tiene que las

políticas públicas actuales se circunscriben al fomento de la comuna como

espacio productivo, es necesario realizar investigaciones en este segmento con

el fin de conocer científicamente el desarrollo, alcance, beneficios,

debilidades, para así, potenciar o tomar correctivos que permitan desde la

comuna, afianzar el emprendimiento como un estilo de vida que contribuya a

transcender el modelo económico del rentismo petrolero en una economía

productiva desde lo endógeno.

Descriptores: Economía agraria;

Economía rural; Desarrollo agrícola; Política agraria. Política ambiental.

SUMMARY

The current article is an investigation that

constitutes a theoretical advance on a doctoral research related to

entrepreneurship in the Venezuelan agricultural sector, in this way, allows to

conceive a first approach to the state of the art, which will gradually build

the theoretical framework of output , which must converge towards the social -

scientific contribution. Methodologically it was approached from a type of

documentary research, among the main conclusions is that current public

policies are limited to the promotion of the commune as productive space, it is

necessary to conduct research in this segment in order to scientifically know

the development, scope, benefits, weaknesses, in order to strengthen or take

corrective measures that allow the commune to consolidate entrepreneurship as a

lifestyle that contributes to transcending the economic model of oil rent in a

productive economy from the endogenous.

Descriptors:

Agrarian economy; Rural economy; Agricultural development; Agrarian policy.

Environmental policy.

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento en las comunidades

agrícolas venezolanas, se torna importante por cuanto representa un historial

ancestral de conocimientos que son meritorios de ser estudiados y estructurados

en conocimiento científico. Desde la era poscolonial venezolana, ha existido

por parte de las personas que habitan el medio rural, el interés por

desarrollar las fuerzas productivas del campo, bien sea de orden agrícola o

ganado, esto en gran parte ha sido generado por el interés de los productores,

los cuales aplicando el conocimiento ancestral han podido cultivar tierras y

criar animales, con el paso del tiempo, la modernización ha permitido

incorporar la tecnificación y medicina veterinaria como valores agregados a la

producción.

Esto ha permitido, la generación de emprendedores en

el sector agrícola – pecuario venezolano, los cuales paradójicamente no han

sido proyectados en importancia por los sectores de poder la sociedad, es

decir, se ha menospreciado los emprendimientos rurales por darle mayor interés

a los del sector urbano. Es de destacar que el actual papel de trabajo, procura

la generación de un análisis sobre el tema del emprendimiento agroalimentario,

por cuanto esto permitirá develar prejuicios existentes en el área.

Propiciando así, un acercamiento a la

construcción de nuevas categorías de estudio que podrían conducir hacia la

estructuración de teorías construidas desde la perspectiva de los emprendedores

en el área agrícola, para esto es importante destacar la definición de

emprendimiento empleada por (Marulanda, Correa y Mejía, 2009) quienes señalan

que “el

emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la

transformación y el desarrollo de nuevos

sectores económicos de una región o un

país, siendo el ser humano el principal

pilar”, (p. 153).

Desde la perspectiva planteada, construir la teoría

desde la imagen de emprendimiento que poseen los productores agrícolas que ha

podido desarrollar una idea de negocio y crecer en el tiempo, permitirá

contextualizar aportes teóricos al entramado bibliográfico venezolano, con

énfasis en el sector político, debido que las leyes y políticas son generadas en

ocasiones por personas que desconocen el tema del emprendimiento, mucho más si

es del sector rural.

En este sentido, se

estudia el emprendimiento rural agrícola, así como también las políticas

públicas existentes para el desarrollo y progreso de tal sector, con lo cual,

podría verse configurada posibles brechas que imposibilitan que existan

acciones consensuadas al pleno fomento de la actividad económica rural agrícola

con perspectiva en el emprendimiento, el cual debe nacer desde las ideas de

negocio de los habitantes del área agrícola pecuario. La visión de brechas

entre el emprendimiento rural y urbano, podría tener su fundamento en la medida

como se ha estudiado la economía, en este sentido, (Heynig,

1982) plantea que

El

enfoque modernizante formulado principalmente desde la economía neoclásica también tienen como concepción

básica la dicotomía tradicional

moderno. Para este enfoque los

países subdesarrollados tienen dos sectores separados y diferentes: “el sector moderno capitalista

industrial, receptivo al cambio, orientado al cambio y cuyo comportamiento

persigue maximizar sus ganancias y el sector

tradicional agrícola y estancado, basado en la producción de

subsistencia, con escasos excedentes

para la comercialización, con una significativa preferencia por una vida ociosa y escaso interés por obtener

ganancias.” (p. 120).

En el imaginario social venezolano, podría

aun permanecer la cosmovisión descrita por Heynig, lo cual generaría la

permanencia de la discriminación hacia el emprendimiento en el sector rural

agrícola, lo cual además se contradice con la realidad en donde el sector

agrícola cuando es apoyado con políticas públicas acertadas, tiende a ser

productivo, rentable, es por lo concebido que se genera por parte de la

investigadora, la interrogante sobre ¿el rol del emprendimiento

agroalimentario y las políticas públicas

en Venezuela?

Desde tal premisa, se explora como el

emprendimiento rural agrícola contribuye al progreso nacional y como este a su

vez, es apoyado por una políticas públicas que permitan sostener en el tiempo

las ideas de negocio propiciadas por las personas que hacen vida en el campo

venezolano, por consiguiente, permitirá concebir un acercamiento heurístico –

hermenéutico sobre el fenómeno planteado, abriendo la posibilidad de conocer

desde la realidad social de quienes protagonizan día a día la economía

agropecuaria.

La investigación se constituye en un adelanto

teórico sobre una investigación doctoral referida al emprendimiento agrícola

venezolano, de ese modo, permite concebir un primer acercamiento al estado del

arte, lo cual permitirá construir progresivamente el entramado teórico de

salida, la cual debe converger hacia el aporte social – científico mediante la

teorización del fenómeno planteado, esto además, germinará en conocimientos que

podrán ser compartidos, discutidos, desde los actores sociales, protagonistas

del campo venezolano, quienes han generado emprendimiento a pesar de las

múltiples adversidades que padecen.

Objetivo de la investigación

Analizar el rol del emprendimiento

agroalimentario y las políticas públicas en Venezuela.

DESARROLLO

Antecedentes

En este sentido, (Giacalone, Hernández y

Zerpa, 2010), realizaron un artículo de investigación, donde plantean

Que

existen factores importantes que conspiran para entorpecer el desempeño

del SAV y el logro de los objetivos que se propone el Estado venezolano

mediante su política de financiamiento. Entre esos factores destacan la

desconfianza de los actores privados con respecto a los objetivos del Estado

para la agricultura, así como la contradicción entre las políticas

implementadas por éste. (p. 167).

Se evidencia la existencia de una política de

financiación por parte del Estado Venezolano al sector agroalimentario ha

existido en las últimas décadas, sin embargo, el mismo ha sido enfocado hacia

un segmento productivo como lo es el privado, denotándose que este puede estar

conformado por las grandes empresas y no necesariamente por los pequeños

productores o emprendedores, quienes parten de una idea de negocio que en

ocasiones es motorizada por la fe y esperanza de realizar un buen negocio

productivo, lo que deja abierta la brecha de posibilidades para los

emprendimientos, por cuanto, no ser percibe formación gerencial ni técnica en

el estudio referencial como parte de la política pública.

La existencia de brechas entre las políticas

empleadas y el emprendimiento agroalimentario, deja vacíos teóricos que podrían

ser develados en la investigación doctoral a realizar, por cuanto al trabajar

con los emprendedores, éstos podrían brindar la información pertinente para

categorizar aristas que permitan coadyuvar a la realización de teorías que

permeen hacia la futura construcción de políticas públicas con pertinencia a la

potenciación de los emprendedores noveles del sector agroalimentario.

En complemento de lo planteado, (Peña

Aldazoro, 2018) generó un artículo de investigación, donde plantea que,

Las

políticas alimentarias en Venezuela han tenido un efecto positivo en la

población; emprendiendo una interesante política de inclusión, reconocida por

organizaciones internacionales bajando índices de pobreza, la inclusión social

es un hecho y ha tenido impacto importante en el nuevo ordenamiento de estratos

sociales venezolano. (p. 60).

Se destaca la apertura de las políticas

públicas hacia la financiación de los productos finales consumidos por la

población, sin embargo, no se genera la reflexión sí estos han sido producidos

por emprendedores venezolanos o por grandes empresas nacionales o internacionales,

de ese modo, es pertinente enfocar el actual estudio, a descubrir evidencias

que permitan confrontar cual ha sido la magnitud de apoyo a los emprendedores

noveles del sector agroalimentario en materia de políticas públicas, lo cual

brinda la oportunidad para realizar futuros aportes teóricos en el marco de la teorización de la tesis doctoral referida al

emprendimiento en el sector agrícola venezolano.

Referencial

teórico

El emprendimiento epistémicamente puede ser

concebido desde diversas ópticas, sin embargo, para el presente estudio, se

enfoca hacia el segmento agroalimentario, específicamente a emprendedores

noveles, quienes han aportado al crecimiento económica, desde su propia

inventiva o tenacidad para desarrollar negocios sin que en ocasiones posean la

formación especializada para tal fin, por consiguiente, se iniciará desde la

perspectiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE),

quien plantea que el

Emprendimiento

es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades presentes

en el entorno o para satisfacer las necesidades de ingresos personales

generando valor a la economía y a la sociedad. Mientras que el Emprendedor: Es una persona con capacidad de

innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una

forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. (CONAMYPE, 2014, p.

13).

En complemento de lo planteado, el

emprendimiento debe ser desarrollado por el emprendedor en un marco de

ciudadanía global, donde juegue a la formula ganar – ganar, es decir, realiza

la actividad económica mediante un clima de respeto hacia los consumidores y

medio ambiente, esto propicia la posibilidad de generar emprendimientos

agroalimentarios sustentables y sostenibles, en donde se promuevan practicas

económicas afines al progreso integral de la sociedad, constituyéndose en una

real oportunidad de crecimiento en favor de las economías emergentes. Así

mismo, la (CONAMYPE, 2014, p. 13), plantea que

el emprendimiento se clasifica en:

- Emprendimiento por Necesidad:

Acción empresarial iniciada por personas que al momento de tomar la

decisión de poner en marcha una actividad económica lo hicieron motivados

por la falta de ingresos necesarios para su subsistencia (o por el deseo

de obtener una fuente de ingreso adicional). Esta categoría se divide en

dos tipos: emprendimiento de

subsistencia y emprendimiento tradicional, las cuales se presentan a

continuación:

1.1.

Emprendimiento

de Subsistencia: Acción empresarial dirigidas a generar

ingresos diarios para vivir

(autoempleo), sin una planificación o sin una visión de crecimiento y que

tiende a no generar excedentes.

1.2.

Emprendimiento

Tradicional: Acción empresarial dirigida a la generación de

ingresos que cuentan con una estructura organizacional y que utilizan el

conocimiento técnico para la generación de excedentes que permiten la

acumulación. Tienden a desarrollar su

actividad en la formalidad, en mercados y sectores tradicionales de la economía sin elementos diferenciadores en

sus productos y servicios.

- Emprendimiento por

Oportunidad: Acción empresarial iniciada por personas que

al momento de tomar la decisión de poner en marcha una actividad económica

lo hicieron motivados por la identificación de una oportunidad de mercado.

Esta categoría se divide en dos tipos:

2.1.

Emprendimiento

Dinámico: Acción empresarial con alto potencial de crecimiento donde el uso del

conocimiento, la gestión tecnológica y del talento humano, el potencial de

acceso a recursos de financiación/inversión y una estructura de gobierno

corporativo les permite generar una ventaja competitiva y diferenciación en sus

productos o servicios.

2.2.

Emprendimiento

de Alto Impacto: Empresas con capacidad para transformar y dinamizar las economías a través de procesos

sistemáticos de innovación y generación de empleo. Es una empresa que crece

rápida y sostenidamente, ya que cuenta con altos niveles de financiación o de

inversionistas.

El emprendimiento agroalimentario podría ser

desarrollado desde ambos escenarios de la clasificación descrita, sin embargo,

la experiencia a priori de la investigadora, indica que la gran mayoría de los

emprendimientos ocurre en el primer segmento, los cuales tienden progresar por

la tenacidad de las personas que lo desarrollan, siendo este un criterio a ser

investigado durante el trabajo de investigación doctoral, es decir, como nacen,

se mantienen en el tiempo, las empresas que han nacido de emprendimiento por

necesidad, mientras que en el actual papel de trabajo se focaliza en estudiar

el apoyo desde las políticas públicas venezolanas, lo cual, desde esa arista no

se genera distinción de estudio hasta el momento.

Enfoques

actuales de emprendimiento

En este sentido, la tendencia actual gira

hacia visiones de articular la posibilidad de generar emprendimientos, la

primera es conocida como: Ecosistema de

emprendimiento,

Es la

comunidad de negocios, apoyada por un con texto público de leyes y prácticas de

negocios formada por una base de organizaciones y personas interactuantes que producen

y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan en

empresas dinámicas (CONAMYPE,

2014, p. 15).

Este tipo de emprendimiento tiene apoyo desde

instituciones que funcionan como incubadoras o creadoras de emprendimientos, en

este sentido, (Nuñez Torrón, 2017) complementa diciendo que

“por ecosistema emprendedor, se entiende todo aquel contexto y entorno que facilitan el

surgimiento de empresas y proyectos empresariales” (p. 1). Esto implica

la existencia de políticas públicas destinadas a la confección de nuevas

empresas mediante el apoyo integral a los emprendedores, siendo esto propicio

para el sector novel agroalimentario, el cual debe ser apoyado no solo con

financiamiento, sino, con formación especializada a fin de generar la

sustentabilidad y sostenibilidad pertinente en pro de asegurarse en el tiempo,

una empresa productiva y rentable.

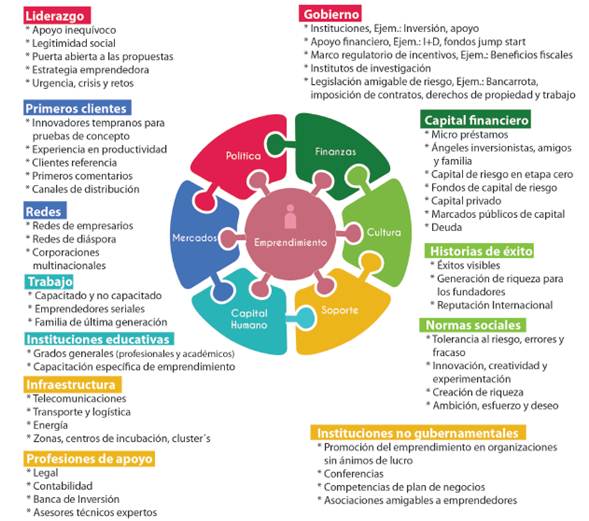

Figura 1. Características del ecosistema emprendedor.

Planteado por: Babson

Global’s Entrepreneurship Ecosystem Project, Dr. Daniel Isenberg. Tomado de (CONAMYPE, 2014, p. 18).

Las características presentadas en la figura,

evidencian que el ecosistema de emprendimiento, es un sistema complejo, el cual

requiere de apoyo y seguimiento para poder establecer una idea de negocio que

sea provechosa para las partes interesadas. Uno de estos apoyos es el

gubernamental, siendo indispensable para tal fin, la existencia de políticas

públicas que permeen hacia el éxito y consolidación del emprendimiento.

Otro enfoque del emprendimiento, es conocido

como “Fomento de la cadena de valor del

emprendimiento”, en síntesis procura apoyar el emprendimiento mediante la

elaboración de un valor agregado a la producción, la cual permite concebir

diferenciación en el mercado. Este enfoque resulta del intercambio de apoyo de

instituciones públicas y privadas que permiten establecer alianzas para el

desarrollo de un determinado sector productivo. En este sentido, se puede citar

la experiencia desarrollada en Nicaragua donde Alemania contribuyó en el

fomento del valor del cacao, tal como exponen (Navarro Prado, Aguilar, López

Sampson, Breuer, 2013)

La

Cooperación Alemana inició acciones de fomento de la cadena de valor de cacao

en Nicaragua desde el año 1990 a través de la organización no gubernamental Pro

Mundo Humano en el marco de una colaboración con la empresa privada alemana

Ritter SPORT, apoyando a grupos de productores de cacao que posteriormente

conformaron la Cooperativa Cacaonica en Waslala, Matagalpa. Las principales

acciones apoyadas fueron el fomento y mejoramiento de la producción de 350 ha

de cacao bajo sistema agroforestal, certificación y comercialización de cacao.

(p. 12).

Este enfoque requiere del diálogo entre las

instituciones públicas y privadas para construir un plan de trabajo que permita

mediante políticas públicas establecidas, desarrollar el emprendimiento más

allá de la mera producción de un determinado rubro, producto o servicio, por

cuanto se busca mejorar el rendimiento de este, hasta incluso lograr estándares

de certificación de calidad, lo cual permite generar mayor atractivo al

emprendimiento, debido que se ven beneficiadas las partes involucradas, pero

sobre todo los emprendedores quienes reciben formación especializada para

alcanzar el nivel de calidad requerido.

El razonamiento efectual o enfoque efectual, es un enfoque del emprendimiento el cual se basa en el ensayo y

el error, pero evaluando sobre la marcha para conocer los errores, realizar los

ajustes necesarios, hasta que el mismo logre la “perfección”. Este tipo de

emprendimiento es usado cuando no existe referencia en el mercado, es decir,

cuando ha sido poco o nula la exploración que se ha realizado, de ese modo, la (CONAMYPE,

2014), plantea que

El

enfoque efectual es adecuado para aquellos emprendimientos que representan una

alta incertidumbre, porque a mayor conocimiento se tenga de las variables del

negocio a partir de la experimentación, se podrá descubrir más fácilmente las

claves que darán forma al proyecto, a través de la acción propia.

Este tipo de emprendimiento es usado por los

emprendedores noveles cuando deciden iniciar una idea de negocio sin tener

estudios de mercado que le permitan conocer previamente el comportamiento del

potencial cliente frente al producto o servicio que pretende producir, es

quizás el emprendimiento realizado basado en la esperanza de sacar adelante un

negocio.

Esto podría representar fracasos en el

emprendimiento sí al errar, no se evalúa para aprender, así como también cuando

no se cuenta con el capital necesario para reinvertir y relanzar el negocio.

Sin embargo, este tipo de emprendimiento realizado en base a políticas públicas

que permitan mediante la investigación empresarial, apoyar las ideas de

emprendimiento que se enrumban por este enfoque, por cuanto esto permitirá

caracterizar el mercado a explorar, así como aprender de las múltiples

variables que existen en el mismo, constituyéndose así, una posibilidad de

crecimiento sí se observa desde una perspectiva de aprendizaje continuo.

El

enfoque DesignThinking (DT) o pensamiento de diseño, es

uno de los emprendimientos que requieren mayor innovación y trabajo en equipo

para contribuir en la transcendencia de la idea de negocios. En este sentido,

(Brown, 2017), explica que

El pensamiento de diseño es un

enfoque de la innovación centrado en el ser humano que se basa en el conjunto

de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas,

las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito

empresarial. (p.

1).

Se enfoca en la empatía, lluvia de ideas,

para generar desde el trabajo en equipo, las diversas posibilidades a la

resolución de problemas mediante la innovación, siendo esta, su principal

aporte al emprendimiento. Podría señalarse que se basa en un enfoque desde el

pensamiento innovador para conocer los multifactores que integran el mercado y

así, generar estrategias que propicien el empoderamiento del mercado, de

acuerdo a la idea de negocio generada.

Este enfoque podría ser desarrollado de modo

exclusivo por los emprendedores o ser complementario con otro enfoque al ser

usado como estrategia que permita evaluar e innovar para la resolución de temas

concretos en la empresa y mercado. Este tipo de enfoque requiere en los

emprendedores noveles, el apoyo en la formación para poder realizarlo

efectivamente y no que el mismo se pueda constituir en improvisaciones para la

organización, viéndose afectada la calidad y productividad.

Enfoque

de modelo de negocios, es otra perspectiva para desarrollar

emprendimientos, desde la cual, (Osterwalder y Pigneur, 2017) señalan que

Entendemos

que un modelos de negocios puede ser descrito a través de nueve bloques que

muestran la lógica de cómo una empresa pretende hacer dinero. Los nueve bloques

cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta,

infraestructura y viabilidad financiera. El modelo de negocios es como el plano

para una estrategia a implementar a través de las estructuras de la

organización, sus procesos y sistemas.

Se expresa la ruta mediante el cual, el

emprendedor pretender generar la idea de negocios con la finalidad que esta

pueda ser desarrollada productivamente según el mercado abordado, es allí donde

cada uno de los nueve bloques juegan un papel importante para desarrollar el

negocio, a su vez que interactúan dinámicamente entre sí para confluir en el

cumplimiento de las metas propuestas, de ese modo, se presentan los nueve

bloques en forma de infografía:

Figura 2.

Infografía los nueve módulos. Tomado de (Osterwalder y Pigneur, 2017, p. 3).

Figura 2.

Infografía los nueve módulos. Tomado de (Osterwalder y Pigneur, 2017, p. 3).

Enfoque

de formación de competencias de emprendimiento desde la educación

universitaria.

Este enfoque tiene su experiencia en un

proceso investigativo piloto de la Universidad La Salle en Colombia, mediante

un proceso pedagógico de reflexión – acción, se articuló la configuración en

los estudiantes en aprender técnicas empresariales, así como investigación,

sumado al conocimiento empírico de ser agricultores. Para tal fin la

universidad realizó una convocatoria abierta para todos los jóvenes que

desearan formarse en el plan piloto, el cual fue desarrollado en los últimos

cuatrimestres de la carrera de ingeniería agronómica, ante esto, (Taborda y

Sosa, 2014), plantean que,

La

propuesta de la Universidad de La Salle para el programa de ingeniería

agronómica ha desarrollado un currículum integral que se enriquece mediante las

prácticas productivas en el campus de la extensión Yopal y la práctica en zona

de origen, ofreciendo a sus estudiantes diferentes mecanismos para aplicar las

herramientas adquiridas en los espacios académicos en el diseño y

materialización de un agronegocio con visión de generar desarrollo local. (p.

61).

La vertiente central del proyecto, considera

que los emprendedores no nacen, se hacen, de ese modo, cobra valor la formación

de los jóvenes en emprendedores en el agronegocio, por consiguiente realizaron

una adecuación curricular que permitiera incorporar a los jóvenes campesinos a

la formación universitaria, esto permitió combinar formación técnica teórica y

práctica, desde la creación de la idea de negocio hasta su desarrollo, para lo

cual, realizaron el siguiente diagrama de flujo:

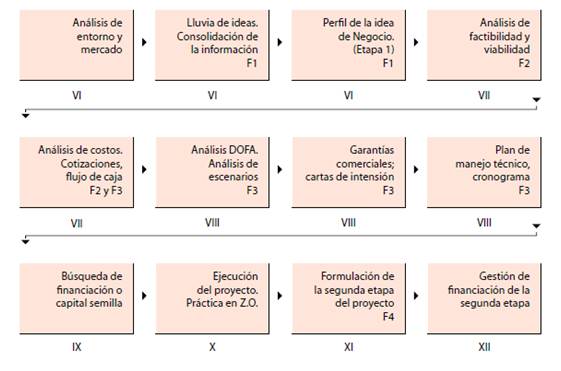

Figura 3. Diagrama de flujo

del proceso de formulación del proyecto productivo. Tomado de (Taborda y Sosa,

2014, p. 56).

El diagrama de flujo, muestra como a partir

del VI (sexto) cuatrimestre de la carrera de ingeniería agronómica, se realizó

una adaptación curricular que permitió generar un emprendimiento mediante la

realización de un proyecto productivo, en la medida que avanzaban los

estudiantes adquirían competencias para articular exitosamente el

emprendimiento, lo que se destaca de esta iniciativa es el apoyo de una

institución de educación superior, la cual contribuyó en cambiar paradigmas

formativos hacia uno que integrará la visión de emprendimiento, lo cual podría

constituirse en una política pública replicable por el resto de las

universidades.

Políticas

públicas en el sector agroalimentario venezolano.

Con la finalidad de sintetizar el desarrollo

de políticas públicas enfocadas al sector agroalimentario, se abordará el

período desde 1999 cuando entra un nuevo marco constitucional en el país hasta

la fecha. De ese modo, se podrá concretar sobre los aportes y avances hacia el

sector agroalimentario en los últimos años, concatenándose además con la

aparición de nuevos enfoques de emprendimiento a nivel mundial, fenómeno que

permitirá generar análisis sobre la situación actual de políticas que fomenten

el emprendimiento en el sector agroalimentario, sobre todo en los sectores

rurales poco explorados por el mercado, así como en emprendedores noveles. Es

así que la (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999)

determina en su

Artículo

112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin

más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan

las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del

ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada,

garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la

producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la

población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio

de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la

economía e impulsar el desarrollo integral del país (p. 29).

Lo acordado por el artículo permite la

generación de iniciativas de emprendimiento, siempre y cuando estas se ajusten

a lo establecido en el marco legal vigente, esto permite que cualquier

emprendedor pueda generar una idea de negocio y desarrollarla según el enfoque

empresarial de su preferencia, por consiguiente la iniciativa privada es

fomentada desde lo expuesto. Así mismo, la (Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, 1999) establece en su

Artículo

118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la

comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo,

como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas.

Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de

conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas

organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo

asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá

y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y

alternativa (p. 30).

El Estado privilegia el enfoque de

cooperativas y el trabajo asociado como una manera alterna de mejorar la

economía, esto implica generar sinergia entre un grupo de personas con el fin

de llevar a cabo un emprendimiento en conjunto, siendo otro modelo empresarial

que se puede generar desde una perspectiva del emprendimiento agroalimentario.

El marco constitucional descrito, permite la

generación de emprendimientos desde lo individual y colectivo, opciones que

permiten conciliar la posibilidad de articular políticas públicas en favor de

generar riquezas económicas desde perspectivas enfocadas al desarrollo integral

del país. Complementando lo planteado, la (Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, 1999) plantea en su “Artículo 129. Todas las

actividades susceptibles de generar daños a los

ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de

impacto ambiental y sociocultural” (p.

33).

Por consiguiente, las ideas de emprendimiento

agroalimentario a generarse, deben tener en consideración el impacto ambiental

y cultural que puedan generar, para esto es necesario contar con los estudios

requeridos, lo cual podrían ser complementado con el estudio de mercado, así

los emprendedores tendrán la oportunidad de conocer en amplitud el espacio

societal donde desarrollarán su emprendimiento. Así mismo, la (Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela, 1999) establece el sistema

socioeconómico, en los siguientes artículos relacionados con el emprendimiento:

Artículo

299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de

justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del

ambiente, productividad y solidaridad, a

los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y

provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa

privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de

generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de

vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando

la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y

equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de

la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y

de consulta abierta (p. 79).

Lo expuesto permite la generación de

políticas públicas en el orden mixto (público y privado) con el fin de generar

condiciones para el normal funcionamiento de empresas nacidas del emprendimiento,

así mismo, en el

Artículo

305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del

desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la

población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos

en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del

público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y

privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la

proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola…, (p.

80).

Se propicia la diversidad de oportunidades

para generar ideas de negocios en lo relacionado al sector agroalimentario, en

este sentido, al ser la alimentación un tema de seguridad nacional, se deben

fomentar políticas publicas asertivas y efectivas que permeen en la

consolidación de los diversos emprendimientos realizados con el fin de

proporcionar alimentos y oportunidades de crecimiento económico. Por otro lado,

el

Artículo

306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con

el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel

adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional.

Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra

mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos,

servicios de capacitación y asistencia técnica.

Es de orden constitucional generar el

desarrollo rural, segmento propicio para formular emprendimientos en el área

agroalimentaria, de ese modo, se encuentra el marco legal fundamental para la

generación de leyes, decretos, normas, entre otros instrumentos jurídicos, con

el fin de encausar acciones enfocadas al establecimiento de oportunidades para

el progreso integral del país desde lo económico.

El orden constitucional vigente, generó la

elaboración y puesta en funcionamiento del Plan

Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PNDESN) (2001-2007), el

cual fungía como un plan estratégico a ser desarrollado en el país en aras de

generar un “nuevo modelo productivo socialista”, el cual basa su enfoque en:

La producción en la búsqueda de lograr

trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social

del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la

disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza. El modelo

productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos

subordinada a la reproducción del capital. (PNDESN,

2001-2007, p. 24).

Un nuevo enfoque económico planteado al país,

diverso al modelo tradicional estructurado de la economía capitalista y

división de clases, desde esa concepción se posibilitan nuevos estilos de

emprendimiento enfocado desde la producción de empresas social, ante lo cual, (PNDESN, 2001-2007), plantea que “El Modelo

Productivo Socialista estará conformado básicamente por las Empresas de

Producción Social, que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo

del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas

privadas” (p. 24).

Una política emergente propuesta

desde lo planteado, en un país donde las empresas primordialmente se

estructuraban desde una perspectiva privada capitalista, por consiguiente implica

un giro no solo en el paradigma económico, sino, político para germinar así,

acciones en pro de articular emprendimientos desde nuevas perspectivas

políticas.

Luego se genera el Primer Plan de la Patria

Socialista, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Desarrollo Económico y Social de

la Nación 2007 – 2013. En donde textualmente se mantiene el modelo de

producción socialista citado en el plan 2001 – 2007, lo cual implicaba la

profundización de la economía desde el enfoque socialista de economía en preponderancia

de la eliminación de la división de clases, para esto es necesario a los

emprendedores bajo concepciones ideológicas diversas a las tradicionalmente

abordadas en la economía no socialista.

Actualmente se encuentra vigente

el Plan de

la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019),

en donde se proyectan acciones que procuran el avance del sector

agroalimentario, entre los cuales se pueden señalar:

1.4.2.7.

Incrementar la producción nacional de bioinsumos para impulsar modelos de

producción sustentables. 1.4.3. Afianzar

un conjunto de políticas públicas de

apoyo a la producción, distribución, comercialización y organización del sector rural y participación

del poder popular campesino en la

implementación de un Plan Nacional de

Producción de Alimentos que garantice la

soberanía alimentaria. 1.4.3.1. Aumento de la producción nacional

agropecuaria (vegetal, pecuaria y acuícola-pesquera) en un 80%, para alcanzar 42 MM de tn/año. 1.4.3.3.

Impulsar unas producciones agrícolas sin agro tóxicas, basadas en la diversidad

autóctona y en una relación armónica con la naturaleza (p. 9).

La

tendencia planteada es hacia la promoción agro ecológica de la producción

agroalimentaria, en este sentido, los emprendedores deben ejercer una mirada

hacia este segmento a la hora de establecer su plan de negocios, por cuanto

esto les permitirá estar en el orden del día en referencia a lo planteado desde

las políticas públicas vigentes, de ese modo, podrían existir empresas que

favorezcan la conciencia ecológica del mundo.

Prosiguiendo

con lo planteado, (Acevedo, 2017, p.1) plantea que “En la Comuna “La Unión” del

municipio Pedraza una de sus voceras destacó que sembrarán 2.500 hectáreas de

arroz y agradece al Gobierno Bolivariano por el apoyo recibido”. El modelo de

empresas de producción social (EPS), proyectado en los diversos planes de

desarrollo económico de la nación, genera prácticas en el seno de las comunas,

organizaciones a las cuales el gobierno nacional ha brindado la oportunidad de

otorgar apoyo para la siembra de rubros propios de la zona, sin embargo, no se

evidencia si esto ha sido por medio de emprendimiento de las comunidades o por

delegación del gobierno para que estas desarrollen una actividad económica agroalimentaria.

Por otro lado, (García, 2018) plantea que

Con 53

mil 500 hectáreas productivas y la puesta en marcha de 7.500 conucos integrales

inicia este miércoles el Plan de Siembra Comunal. El ministro del Poder Popular

para las Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Istúriz, detalló que se

prevé, en un primer ciclo, arrancar con al menos 10 hectáreas en el estado

portuguesa, destinadas a la producción de cereales. Desde la comuna Chiriguare

en el municipio Ospino del estado Portuguesa, el ministro acotó que el Plan de

Siembra Comunal se ejecuta en 55 municipios del país, 96 parroquias y 335

comunas. “Hoy arrancamos uno de los pilares fundamental de la economía”. Aclaró

que en el caso de las comunas que no poseen grandes cantidades de tierra se

implementarán los conucos integrales que constan de 2,5 hectáreas y se

dedicarán a la producción animal y vegetal. (p. 1).

El modelo productivo socialista desde la

política pública es promovido como la alternativa para generar una economía

socialista, esto implica la posibilidad de estudiar la germinación de un nuevo

enfoque de emprendimiento como podría ser el comunal, es propicio profundizar

sobre el tema en futuras investigaciones, desde la experiencia de los actores

involucrados con la finalidad de conocer la efectividad del modelo planteado,

dado que aún es un proceso en experimentación del cual no se tienen mayores

registros investigativos que permitan realizar una confrontación científica,

sin embargo, (Romero, 2016) plantea que

El

sector agroalimentario venezolano ha transitado con el devenir de los años por

acontecimientos históricos que hablan de la realidad actual que le aqueja desde

el siglo XX y principios del siglo XXI. Diversas han sido las políticas y

estrategias emprendidas, pero las mismas no han logrado superar los problemas

existentes, ni mucho menos lograr la seguridad y soberanía alimentaria de los

venezolanos, pues se evidencian políticas sin éxito sostenido.

Lo cual se torna en un reto por cuanto es

pertinente revisar cómo se han empleado las políticas existentes, si estas han

sido generadas desde la aptitud emprendedora, si han recibido la debida

asistencia técnica – financiera para desarrollar la idea, son múltiples

interrogantes que son pertinentes desarrollarlas a la luz de brindar repuestas

científicas al tema, por tanto, hasta ahora se plantea un primer acercamiento

desde lo documental para articular ideas que contribuyan al proseguimiento de

políticas que favorezcan el emprendimiento agroalimentario y transcender los

problemas actuales.

METODOLOGÍA

El presente artículo fue

realizado bajo el enfoque cualitativo, tomando en cuenta los aspectos

fundamentales del paradigma interpretativo y la metodología empleada

en el actual papel de trabajo es de tipo documental, desarrollada desde el enfoque

de Alfonso

(1994), quien señala que

La investigación documental es un procedimiento

científico, un proceso sistemático de

indagación, recolección, organización,

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado

tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la

construcción de conocimientos.

En este sentido, se realizó una revisión de

documentos de preponderancia electrónica, lo que permitió generar un

acercamiento vigente con el tema planteado, de ese modo, se generó

posteriormente un análisis el cual sirve de producto del actual papel de

trabajo, es decir, como construcción de conocimientos. Como toda investigación el

procedimiento para recopilar y analizar la información partió principalmente de

indagar vía recurso electrónico sobre el tema en estudio partiendo de

referentes teóricos sobre el emprendimiento, emprendimiento agrícola, rol del

emprendedor agrícola, y las políticas públicas que se han generado y sustenta

el emprendimiento agrícola en Venezuela. Dichos documentos recopilados fueron

organizados y clasificados desde los

conceptos básicos hacia la profundidad y complejidad de los temas para su

posterior análisis interno del contenido

(lectura compresiva de los textos) y así extraer conclusiones.

CONCLUSIONES

El emprendimiento

agroalimentario puede ser generado desde diversos enfoques, estos se pueden

desarrollar según la idea de negocio, mercado, rubro, entre otros elementos que

debe tener presente el emprendedor a la hora de realizar su plan de inversión,

así como adaptarlo a las leyes vigentes que promueven la agroecología como

alternativa sustentable para el sostenimiento del ambiente, esto genera potencial de negocio

acorde a la sociedad globalizada que se mueve hacia el mercadeo verde y estilos

ecológicos de producción.

La soberanía alimentaria se

vería beneficiada con el crecimiento de ideas de negocio a partir de

emprendimientos que puedan ser apoyados técnica, financieramente, pero sobre

todo de acompañamiento formativo hasta que la empresa se encuentre consolidada,

de ese modo, se podrá mermar el riesgo de fracaso que tiende a ocurrir sí el

emprendedor ejerce acciones al mero azar.

Las políticas públicas

actuales se circunscriben al fomento de la comuna como espacio productivo, es

necesario realizar investigaciones en este segmento con el fin de conocer

científicamente el desarrollo, alcance, beneficios, debilidades, para así,

potenciar o tomar correctivos que permitan desde la comuna, afianzar el

emprendimiento como un estilo de vida que contribuya a transcender el modelo

económico del rentismo petrolero en una economía productiva desde lo endógeno.

Es pertinente incluir en las políticas

públicas planes de formación e inversión hacia los emprendedores noveles con la

finalidad de promover esta potencialidad como alternativa para generar empresas

productivas en las comunidades agrícolas, generando así articulación con las

comunas e instituciones públicas y privadas a fin de gestar un emprendimiento

efectivo para la economía nacional.

Se deben fomentar en las políticas públicas las herramientas

necesarias que permeen la consolidación de los diversos

emprendimientos realizados con el fin de proporcionar alimentos y oportunidades

de crecimiento económico. Aunado es de vital que las organizaciones encargadas

de brindar apoyo a los productores agrícolas estén comprometidos y el personal

este capacitados para desarrollar proyectos encaminados a lograr la

afianzamiento de la política públicas y por ende el progreso del país.

Por consiguiente, se visualiza el enfoque del

emprendimiento de ecosistema como es más viable de ser implementado en la

realidad actual venezolana, por cuanto este permite confluir lo público y

privado para trabajar sistemáticamente en un plan previamente establecido para

el fortalecimiento del sector agroalimentario venezolano.

El rol del emprendimiento agrícola es una

herramienta fundamental para el progreso del país, por cuanto el emprendedor

agrícola debe estar cada día más comprometido en la relación ambiente y el buen

aprovechamiento de los recursos naturales para así lograr la productividad y

producción sustentable y sostenible. Además el emprendimiento agrícola no solo

debe limitarse a la producción constante de un producto; sino que debe ir en

busca de nuevas alternativas que permitan mejorar genéticamente la producción y

la calidad.

Es necesario que en Venezuela se creen

organizaciones que contribuyan a la generación de nuevos mercados y productos

agrícolas, donde los productores rurales desarrollen sus capacidades

emprendedoras basadas en los conocimientos ancestrales y con la utilización industrial y así las

comunidades rurales puedan progresar asiduamente.

REFERENCIAS

CONSULTADAS

- Acevedo, S. (2017). Plan

Integral de Desarrollo Agrícola 2017-2018 fortalece a la Venezuela

potencia. Recuperado el día

19/03/2017 de http://fondas.gob.ve/index.ph/plan-integral-de-desarrollo-agricola-2017-2018-fortalece-a-la-venezuela-potencia/.

- Alfonzo, I. (1994). Técnicas de investigación bibliográfica.

Caracas: Contexto Ediciones.

- Brown, T.

(2017). El pensamiento de diseño.

Recuperado el 15/08/2017 de https://designthinking.ideo.com/?page_id=1542.

- CONAMYPE (2014).

Política nacional de emprendimiento.

Recuperado

el 08/08/2014 de http://www.conamype.gob.sv/wp-content/uploads/Poli%CC%81tica-de-Emprendimiento.pdf.

- Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela (1999). Capitulo VII. De los Derechos Económicos. Recuperado

23/05/2000 de http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

- Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela (1999). Capitulo IX. De los Derechos Ambientales. Recuperado de http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

- Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela (1999). Del

régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía. Recuperado de http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

- García, M. (2018). Plan de

Siembra Comunal inicia con 53 mil 500 hectáreas productivas.

Recuperado de

http://www.correodelorinoco.gob.ve/plan-de-siembra-comunal-inicia-con-53-mil-500-hectareas-productivas/.

- Giacalone, R.,

Hernández, M., y Zerpa, S. (2010). El financiamiento del

componente primario del sistema agroalimentario venezolano. La visión de

los actores privados. Revista Agroalimentaria. Vol. 16, Nº 30.

Enero-junio 2010 (167-189). Recuperado de

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/1483.

- Heynig, K. (1982). Principales Enfoques Sobre La Economía Campesina.

Revista de la CEPAL nº 16, 1982. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10332/016115142_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Marulanda, J.

Correa, G., y Mejía, L. (2009). Emprendimiento: Visiones desde las teorías del

comportamiento humano. Revista Escuela de Administración de Negocios, núm. 66,

mayo-agosto, 2009 pp. 153-168. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/206/20620269008.pdf.

- Navarro Prado,

M., Aguilar, L., López Sampson, A.

Breuer, B. (2013). Fomento de la

cadena de valor de cacao en Nicaragua: Cooperación Alemania 2000 – 2012.

Recuperado de https://censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/sistematizacion-_Fomento_de_la_cadena_de_valor_de_cacao_Nicaragua.pdf.

- Nuñez Torreón,

A. (2017). Que son y en qué

consisten los ecosistemas

emprendedores. Recuperado de http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-son-y-en-que-consisten-los-ecosistemas-emprendedores/

- Osterwalder,

A., y Pigneur, Y. (2017). Generación de modelos de negocio.

Recuperado de https://inaem.aragon.es/sites/default/files/TALLER_5_Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf.

- Peña Aldazoro,

O. (2018). Política Alimentaria,

Inclusión social y cambios en los estratos sociales en Venezuela. Revista

Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 2(4), 60-83. Recuperado de http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/70.

- Plan

Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PNDESN)

(2001-2007). IV Modelo productivo

socialista. Recuperado de http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2007-2013.pdf.

- Primer

Plan de la Patria Socialista, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Desarrollo

Económico y Social de la Nación 2007 – 2013. IV Modelo productivo socialista. Recuperado de https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/descargables/proyecto-nacional-simon-bolivar.pdf.

- Plan de la Patria. Segundo

Plan Socialista de Desarrollo

Económico y Social de la Nación (2013-2019). Gran objetivo histórico N° 1. Recuperado de http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/ley_plan_patria.pdf.

- Romero, M.

(2016). Políticas y estrategias en

el sector agroalimentario venezolano. Implicaciones sociales.

Recuperado de http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/22800/2268.

- Taborda,

L., y Sosa, M. (2014). Un modelo de emprendimiento agrícola a

partir de educación superior rural en la Colombia profunda. Recuperado

de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4865368.pdf

CONSULTED REFERENCE

1. Acevedo, S. (2017).

Comprehensive Plan for Agricultural

Development 2017-2018 strengthens Venezuela's power.

Retrieved from http://fondas.gob.ve/index.php/2017/03/19/plan-integral-de-desarrollo-agricola-2017-2018-fortalece-a-la-venezuela-potencia/.

2. Alfonzo,

I. (1994). Bibliographic research

techniques. Caracas: Context Editions.

3. Brown,

T. (2017). The design thinking. Retrieved from https://designthinking.ideo.com/?page_id=1542.

4. CONAMYPE

(2014). National entrepreneurship policy.

Retrieved from http://www.conamype.gob.sv/wp-content/uploads/2014/08/Poli%CC%81tica-de-Emprendimiento.pdf.

5. Constitution of

the Bolivarian Republic of Venezuela (1999).

Chapter VII. Of the Economic Rights. Retrieved from http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

6. Constitution of

the Bolivarian Republic of Venezuela (1999).

Chapter IX. Of Environmental Rights. Retrieved from http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

7. Constitution of

the Bolivarian Republic of Venezuela (1999).

Of the socioeconomic regime and of the function of the State in the economy.

Retrieved from http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf.

8. García,

M. (2018). Communal Planting Plan starts

with 53 thousand 500 productive hectares. Retrieved from http://www.correodelorinoco.gob.ve/plan-de-siembra-comunal-inicia-con-53-mil-500-hectareas-productivas/.

9. Giacalone,

R., Hernández, M., and Zerpa, S. (2010). The

financing of the primary component of the Venezuelan agro-food system. The

vision of private actors. Agrifood Magazine. Vol. 16, No. 30. January-June 2010

(167-189). Retrieved from http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/1483.

10. Heynig,

K. (1982). Main Approaches on the Peasant

Economy ECLAC Magazine No. 16, 1982. Retrieved from https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10332/016115142_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

11. Marulanda,

J. Correa, G., and Mejía, L. (2009). Entrepreneurship:

Visions from theories of human behavior. School of Business Administration

Magazine, no. 66, May-August, 2009 pp. 153-168. Retrieved from https://www.redalyc.org/pdf/206/20620269008.pdf.

12. Navarro Prado, M.,

Aguilar, L., Lopez Sampson, A. Breuer, B. (2013). Promotion

of the cocoa value chain in Nicaragua: Cooperation Germany 2000 - 2012.

Retrieved from https://censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/sistematizacion-_Fomento_de_la_cadena_de_valor_de_cacao_Nicaragua.pdf.

13. Nuñez

Torreón, A. (2017). What are the entrepreneurial ecosystems? Recovered from http://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-son-y-en-que-consisten-los-ecosistemas-emprendedores/

14. Osterwalder,

A., and Pigneur, Y. (2017). Generation of

business models. Retrieved from https://inaem.aragon.es/sites/default/files/TALLER_5_Generacion_de_Modelos_de_Negocios.pdf

15. Peña

Aldazoro, O. (2018). FOOD POLICY, SOCIAL

INCLUSION AND CHANGES IN SOCIAL STRATEGIES IN VENEZUELA. Journal

Interdisciplinary Arbitrated Koinonía, 2 (4), 60-83. Retrieved from http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/70.

16. National Plan

for Economic and Social Development of the Nation (PNDESN) (2001-2007).

IV Socialist productive model. Retrieved from http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2007-2013.pdf.

17. First Plan of

the Socialist Homeland, Simón Bolívar National Project. Economic and Social

Development of the Nation 2007 - 2013. IV Socialist productive model.

Retrieved from https://www.mppeuct.gob.ve/sites/default/files/descargables/proyecto-nacional-simon-bolivar.pdf.

18. Plan of the

Fatherland. Second Socialist Plan for Economic and Social Development of the

Nation (2013-2019). Great historical objective

No. 1. Retrieved from http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/ley_plan_patria.pdf.

19. Romero,

M. (2016). Policies and strategies in the

Venezuelan agro-food sector. Social implications Retrieved from http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/22800/2268.

20.

Taborda, L., and

Sosa, M. (2014). A model of agricultural

entrepreneurship based on rural higher education in deep Colombia.

Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4865368.pdf.

©2019 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido

según los términos y condiciones

de la

licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).