http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v6i2.1258

Ludomotricidad y música: influencia en el desarrollo motor en niños con Síndrome de Down

Ludomotor and music: influence on motor development in children with Down syndrome

Universidad Católica de Cuenca, Azogues

Ecuador

https://orcid.org/0000-0001-8900-2739

Santiago Alejandro Jarrín-Navas

Universidad Católica de Cuenca, Azogues

Ecuador

https://orcid.org/0000-0002-8044-8985

Recepción: 25 de enero 2021

Revisado: 20 de febrero 2021

Aprobación: 30 de abril 2021

Publicación: 15 de mayo 2021

El presente estudio bibliográfico tiene como objetivo principal: Indagar los beneficios de las técnicas ludicomotrices con acompañamiento musical en niños con Síndrome de Down, mediante estudios se ha demostrado que una estimulación oportuna aporta beneficios significativos sobre todo para su desarrollo intelectual, mental y motor. El método que guio el estudio fue de tipo descriptivo de revisión bibliográfica, para lo cual se recopiló y se analizó la información presente en diferentes revistas de rigor académico y científico a nivel nacional e internacional. Los resultados del estudio dieron a conocer que la aplicación de técnicas ludomotrices en niños con SD a una edad temprana aporta significativamente al desarrollo motor de los niños, para lo cual también es importante el rol que cumple el personal de salud en la intervención temprana.

Descriptores: Desarrollo motor; juego educativo; educación inclusiva. (Palabras tomadas del Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The main objective of this bibliographic study is: To investigate the benefits of ludicomotor techniques with musical accompaniment in children with Down Syndrome, studies have shown that timely stimulation provides significant benefits especially for their intellectual, mental and motor development. The method that guided the study was of a descriptive type of bibliographic review, for which the information present in different journals of academic and scientific rigor at national and international level was collected and analyzed. The results of the study revealed that the application of ludomotor techniques in children with DS at an early age significantly contributes to the motor development of children, for which the role of health personnel in early intervention is also important.

Descriptors: Motor evelopment; educational games; inclusive education. (Words taken from UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se centra en el contexto de la Educación Física, en específico en la Ludomotricidad en los niños con Síndrome de Down, el cual se fundamentan en las categorías primordiales como son: Ludomotricidad y su aporte al desarrollo del desarrollo motor. En este sentido, (Mosso et al., 2011), (De-Freitas-Costa, et al. 2017), (De-Miguel, et al. 2018); estos autores coinciden que el síndrome de Down es una afección genética de la más antigua que se conoce, la cual causa un retraso mental o físico que limita el desarrollo normal de las personas.

En concordancia (Martínez-López & Fernández-Chacón, 2015), plantea que el desarrollo motor refiere a la maduración física y psíquica del ser humano indispensable para alcanzar su calidad de vida. Los hallazgos demuestran que los niños con Síndrome de Down presentan un desarrollo lento en comparación con niños que presentan desarrollo normal. En la misma línea (Chiva-Bartoll, et al. 2018), señala que en España se ha dado mayor importancia en reforzar la actividad física en niños con limitaciones intelectuales, desde el campo educativo y deportivo, enfatizando el enfoque recreativo, sin embargo, en la actualidad en el contexto ecuatoriano esta realidad es distinta de lo anteriormente mencionado, pues al momento no se cuenta con este tipo de iniciativas para mejorar esta problemática planteada.

Para contribuir a la solución del problema anteriormente planteado se declara como objetivo general determinar la eficacia de las actividades lúdicas para mejorar la coordinación motriz en niños con síndrome de Down en las clases de Educación Física. Para dar cumplimiento a este objetivo y desarrollar el presente estudio se declaran los siguientes objetivos específicos: analizar la literatura académica científica existente en relación a las actividades lúdicas para mejorar la coordinación motriz en niños con síndrome de Down en la Educación Física, proponer un programa basado en actividades lúdicas que faciliten el desarrollo de la coordinación motriz en niños con síndrome de Down.

El presente artículo inicia con la introducción que implica los principales sustentos teóricos los cuales se van a extraer las informaciones para dar soporte al estudio, el problema científico y los objetivos que van a contribuir a la solución de problema, seguida, de la metodología, que responde a un enfoque de investigación bibliográfico, se aplicó los métodos histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo, como de sus herramientas para el trabajo bibliográfico.

Referencial teórico

Niños con síndrome de Down

La causa más común del retraso mental o discapacidad intelectual es el Síndrome de Down la misma refiere a un tipo genético, específicamente responde a una alteración cromosómica, que ocasiona una serie de características en el niño entre las cuales están: ojos rasgados, baja talla, comorbilidades, así también están las alteraciones mentales y psicomotoras (Díaz-Cuéllar, et al. 2016).

Entre los factores de riesgo para un niño nazca con Síndrome de Down, según lo indican (Valdivieso-Oliva, et al. 2019), está la edad materna, pues los hallazgos indican que una mujer mayor a 35 años presenta mayor riesgo para concebir un niño con SD. El factor principal es la alteración Así también están alteración cromosómica, pues se presenta un fallo que da lugar a la réplica del cromosoma 21, provocando que hay un tercero de estos. Por otro lado, las complicaciones según (Ruz-Montes, et al. 2017), que pueden presentar las personas con Síndrome de Down a lo largo de su vida son diversas:

a) Defectos cardíacos: los niños con SD comúnmente presentan afectaciones cardiacas de tipo congénita, la cual representar un riesgo de mortalidad, por lo tanto, se requiere de la intervención quirúrgica según así lo amerite.

b) Defectos gastrointestinales: este grupo suele presentar las: anomalías en el esófago, tráquea y ano, sin embargo, los más comunes son la acidez y obstrucción estomacal.

c) Trastornos inmunitarios: provoca que los niños con estas condiciones presenten trastornos auto inmunitarios como lo son cáncer, enfermedades infecciosas la más común es la neumonía.

d) Apnea del sueño: es común la presencia de apnea obstructiva del sueño, puesto que las vías respiratorias suelen estar obstruidas.

e) Demencia: en cuanto a su salud mental se conoce que la demencia se presenta en personas con SD sobre todo en la edad adulta, también incrementa el riesgo de padecer Alzheimer.

f) Alteraciones motoras: hay limitaciones en su aparato locomotor, pues sus extremidades tienden a ser más cortas.

En cuanto a lo intelectual, los niños con SD presentan diferencias, que pueden ir desde alteraciones ligeras, moderadas, graves o profundas y ello debe ser considerado cuando se comience una intervención temprana. Se conoce que estos niños cuentan con un tipo de inteligencia concreta por tanto pueden resolver tareas de manera eficaz, es así que se desenvuelven de mejor manera al encomendar tareas prácticas (Bunt, et al. 2014).

Además, presentan dificultades en la atención, puesto a que suelen distraerse con facilidad ante la presencia de cualquier estímulo lo que dificulta su aprendizaje, por lo tanto, cuentan con una memoria a corto plazo, por ello se recomienda la aplicación de estrategias que permitan un aprendizaje óptimo de acuerdo a sus necesidades, se considera que tardan en responder a estímulos lo que le hace reaccionar de forma lenta. En cuanto a su personalidad se conoce que la misma es pacífica (Rodrigo, et al. 2010).

Los niños con SD presentan problemas de psicomotricidad, por ende, es importante centrar la atención desde una edad temprana, ello será de gran utilidad para su desempeño en las áreas cotidianas, puesto a que podrá adquirir mejoras en lo que respecta a la sedestación, la prensión y la marcha, a través de la estimulación física, motriz y coordinativa, de esta forma se aportará a una mayor inclusión. Por lo tanto, la aplicación de técnicas ludomotrices en esta población tiene un beneficio global (motor y comunicativo), gracias al movimiento del cuerpo (Salazar-Arango, et al. 2017).

Ludomotricidad

La palabra ludo, proviene de lúdico, cuyo significado es “juego" la cual tiene varios significados, entre los principales es: diversión, entretenimiento y esparcimiento se usa para describir diversión y entretenimiento, pero también un momento de distracción y esparcimiento. En Grecia, antiguamente la palabra juego implicada actividades para niños que permitían alcanzar su satisfacción (Sánchez, et al. 2013). Así concuerda (Chacón-Cuberos, et al. 2018), el juego es más antiguo que la cultura, puesto que viene implícito con la creación de la sociedad humana, por lo que constituye un aporte significativo como herramienta científico didáctico.

En este contexto surge el término ludomotricidad, proviene de lúdica, la cual refiere a una actividad o ejercicio que brinda sentimientos de alegría, placer, gozo, satisfacción. Se ubica dentro de las necesidades para la plena realización del ser humano, pues está relacionada al tiempo libre, a los juegos que permiten que la persona disfrute de manera espontánea y enriquecedora, también es un aporte importante a la inclusión incrementando la confianza y la solidaridad (Salazar-Arango, et al. 2017).

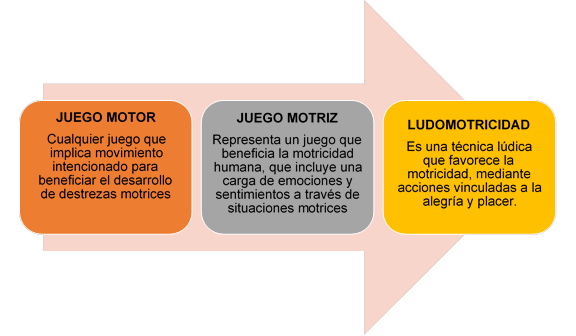

Figura 1. Definición de ludomotricidad

Fuente: Pérez-Hernández & Simoni-Rosas (2019).

En esta ilustración se detalla el concepto ludomotricidad, partiendo del juego motor el cual permite que los niños adquieran y desarrollen sus destrezas y habilidades de una forma entretenida y sistemática. La creatividad y la imaginación están presentes en todo momento. Según (González-Correa & González-Correa, 2010), sostiene que la ludomotricidad, forma parte del desarrollo humano pues aporta a enriquecer los procesos relacionados al aprendizaje, sobre todo en niños, permite satisfacer sus necesidades en lo que respecta a sentir y expresarse demostrando sus emociones, dentro de un momento de esparcimiento.

La motricidad refiere también a una forma de expresión del ser humano como un acto consiente e intencionado, que además incluye los factores subjetivos, a partir de esta definición hay una implicación multidimensional. Previo a la aplicación de este tipo de técnicas (Renzi, 2019), considera que es importante cumplir con lo siguiente:

a) Diseño de espacios del juego: es importante contar con un espacio adecuado que este sea seguro, estable y tranquilo. Se recomienda trabajar en grupos pequeños estableciendo reglas y propósitos educativos. Es necesario también trabajar en espacios al aire libre.

b) Materiales para el juego: los materiales a utilizarse deben favorecer el pensamiento divergente y la creatividad, los recursos como cuentos, marionetas y canciones aportan significativamente a lograrlo.

c) Estructuración y organización de los tiempos de juego: es imprescindible estructurar y organizar el tiempo necesario para cada actividad.

La ludomotricidad aplicada a niños con Síndrome de Down según lo fundamenta (Salazar-Arango, et al. 2017), aporta a su adecuado desarrollo, es importante tomar en cuenta lo siguiente: la persona a intervenir debe planear una actividad para la cual sus necesidades permitan realizarla, la misma debe partir de una explicación verbal y luego la acción, ello con la finalidad de que el niño tenga una mejor comprensión visual. En caso de ser la primera vez, se debe brindar la ayuda necesaria para una mayor confianza, poco a poco ir retirándola hasta que sea capaz de hacerlo solo.

Desarrollo motor

El desarrollo motor forma parte del proceso evolutivo, pues permite que el ser humano logre adaptarse teniendo dominio de sí mismo y sobre todo del entorno que lo rodea, este proceso depende de los siguientes aspectos, entre los cuales están los siguientes:

a) El ambiente recoge los estímulos afectivos, culturales, sociales y ecológicos que influyen en el ser humano.

b) La maduración motora representa un proceso como fisiológico en el cual el conjunto de órganos que ejerce libremente de manera eficaz.

c) Está presente el aprendizaje para el comportamiento humano, en el cual está de por medio un mecanismo adaptativo que le permite al ser humano sobrevivir (Bucco-dos Santos & Zubiaur-González, et al. 2013).

La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) define el desarrollo motor como el conjunto de estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y del comportamiento, que emergen de manera ordenada y son relativamente permanentes. (Ortiz-Venegas, et al. 2014).

En la niñez es importante llevar a cabo un correcto seguimiento al desarrollo motor en los niños, pues solo un diagnóstico temprano permitirá seguir el orden de secuencia para derivación-referencia, análisis complementario con apoyo de paraclínicos y una terapéutica dirigida a cada paciente. En caso de niños con Síndrome de Down es imprescindible llevar un seguimiento a su historia clínica para ir detallando cada acontecimiento para detectar en caso de la presencia de un solo signo de alarma (Poó-Arguelles, 2008).

Es importante mencionar que en la actualidad no se ha prestado atención al seguimiento oportuno en el desarrollo de los niños, un ejemplo de ello, en Estados Unidos, un porcentaje reducido de padres de familia cuyos hijos tuvieron una edad de 10 a 35 meses indicaron no contar con una evaluación del desarrollo en sus primeros años. Ello concuerda con la información de la Academia Americana de Pediatría la cual indica que la falta de vigilancia del desarrollo de los niños trae como consecuencias la nula intervención temprana y por lo tanto la restricción de sus beneficios (Bolaños, et al. 2015).

Se requiere llevar a cabo un adecuado diagnóstico que permita conocer a cabalidad como se lleva a cabo el desarrollo motor, en un primer momento es importante la recopilación de información detallada sobre las dificultades, capacidades, estilos del individuo evaluado, de manera que sea posible responder con una intervención según sus necesidades. Se recomienda que el tratamiento preventivo es el idóneo que permite intercambiar información que faciliten la detección oportuna. En este diagnóstico, es imprescindible llevar identificar los factores de riesgo, pues a mayor gravedad en la alteración del desarrollo del niño será más fácil detectar el problema (Comité de Crecimiento y Desarrollo, 2017).

Para (Robles-Vizcaíno, et al. 2008), la intervención hace referencia al conjunto de acciones y procedimientos enfocados a brindar al niño una atención personalizada en las primeras etapas de su desarrollo, lo que permite implementar los estímulos de acuerdo a su edad y sus necesidades, los cuales favorecen su evolución física, sensorial, intelectual y afectiva, para lo cual se considera importante la participación de la familia.

La (Organización Mundial de la Salud OMS, 2017), menciona que la ausencia o inadecuada estimulación temprana en los menores de 5 años tienen efectos irreversibles en el desarrollo de las funciones cerebrales, ya que se altera su organización y disposición al aprendizaje, las experiencias ganadas durante la primera infancia intervienen en el desarrollo cerebral ayudando a la adquisición del lenguaje, desarrollo de destrezas, resolución de problemas y formación de relaciones saludables con iguales y adultos.

Mientras que la (UNICEF, 2017), nos indica la importancia de la atención de los niños en los primeros años de vida, pues estos son cruciales para su desarrollo, de esta manera incrementan sus probabilidades de vivir de forma saludable, incrementando sus probabilidades de desarrollar sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. Por otro lado, en niños con síndrome de Down es imprescindible una intervención sobre todo a los 36 meses de edad, pues es aquí en donde se empieza a desarrollar la motricidad gruesa. Así lo indican (Yépez-Herrera, et al. 2019), es importante centrar la atención en parámetros tales como: reacciones posturales, la marcha, el gateo, y todo lo referente a motricidad gruesa.

El desarrollo motor de los niños con síndrome de Down es limitado como, por ejemplo: dificultad para realizar movimientos con los dedos, incapacidad para saltar en un solo pie. Ante ello se ha evidenciado que la actividad física representa un potenciador para esta área. Sin embargo, es importante mencionar a la estimulación desde el nacimiento, ante ello la implementación de juegos tradicionales puede aportar al desarrollo motriz. (Sailema-Torres, et al. 2017).

MÉTODO

La técnica aplicada fue la revisión bibliográfica, se cimentó en el análisis de información proveniente de libros, artículos, folletos, documentos históricos, entre otras; que están relacionados con el tema de investigación. La finalidad de una revisión bibliográfica radica en: resumir los resultados de los estudios existentes en la literatura científica sobre un tema, identificar avances en el conocimiento actual en relación con un problema, poner a prueba una hipótesis teórica, generar nuevas hipótesis o ubicar una problemática en un contexto histórico.

Esta técnica constituye una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y permite garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso Dado que en la actualidad se dispone de mucha información científica y su crecimiento es exponencial, el problema de investigar es precedido por el ¿cómo? manejar tanta información de forma eficiente (Gómez-Luna, et al. 2014).

RESULTADOS

La aplicación de técnicas lúdicomotrices en niños con Síndrome de Down mejora significativamente áreas como la autoestima, habilidades motrices, así como la integración social, aporta a combatir el sedentarismo y presenta nuevas oportunidades para la recreación del mismo a través del juego, generando un impacto positivo, que beneficia al desarrollo adecuado de sus destrezas mejorando notablemente su condición. Se propicia el conocimiento del cuerpo, explorando también su entorno inmediato y sus capacidades afectivas, comunicativas, la convivencia y la relación social (Martínez-López & Fernández-Chacón, 2019).

Al respecto (Sailema-Torres, et al. 2017), indican que en la infancia se debe poner especial atención en las habilidades motoras básicas como lo son (saltar, correr, trepar, lanzar) a través de la aplicación de los juegos combinados con la actividad física, el cual se convierte en un mecanismo emotivo que desarrolla el talento de los niños con SD aportando también a su autonomía personal y convivencia armónica.

Según (Cuesta-Cañadas, et al. 2016), aplicó una serie de juegos tradicionales con la finalidad de estimular motriz e intelectual a niños con SD a través de actividades lúdicas aportaron a superar limitaciones en las siguientes dimensiones: cognitivos, afectivos y motrices. Se conoció además que esta técnica es de fácil acceso además de tener un bajo costo, puede ser usado en diferentes ocasiones, lugares y personas, despertando la imaginación y la creatividad.

Los autores (Bei, et al. 2018), hallaron que una estimulación temprana en niños con SD mejora su motricidad, a tal punto que pueden ubicarse en parámetros normales según la escala “EDI”. A pesar de ello, es común que el personal de salud no preste atención a los familiares del infante para su oportuna estimulación temprana, pues de aplicarla oportunamente menor será el grado de retraso motor. Por ello, es recomendable que los profesionales de la salud adquieran un mayor conocimiento que permita orientar oportunamente a los familiares de estos niños.

Otra de las técnicas importantes al momento de aplicar ludomotricidad en niños con SD es la utilización de música, puesto a que la misma facilita la manipulación de objetos, así como la precisión en los gestos, (Jannka, 2019), sostiene que la música es un hilo conductor para lograr captar la atención de tal manera que el niño mejore su atención, aportando, así como un recurso motivacional, puesto a que mejora la imitación y la representación. La aplicación de la música aporta a la activación de ambos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, el primero está ligado a la emoción, la capacidad artístico-musical y especial, el segundo relacionado a las operaciones lógicas y las operaciones. Así también mejora la relación entre el cuerpo y el entorno exterior.

El uso de la música en niños con Síndrome de Down facilita la estimulación de tres áreas cerebrales que son: el hipocampo, el lóbulo prefrontal y el cerebelo las cuales están relacionadas con la memoria, así como también para el desarrollo de habilidades lingüísticas y la memoria. Además, otros estudios citados hablan de que la música constituye una herramienta útil como técnica de memoria es un recurso valioso en personas que presentan discapacidad intelectual podrían aprovechar este recurso (Fernández-Paz, et al. 2020).

PROPUESTA

DANZA Y MUSICOTERAPIA APLICADA A NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

La música es un recurso valioso para trabajar con niños con síndrome de Down, mejoran la comunicación, atención, comprensión, lenguaje y memoria, lo que trae efectos positivos al sistema nervioso, por tanto, mejora la capacidad intelectual y el aprendizaje. La música de la mano con la danza como técnica ludomotriz ofrece el cuidado y preservación de la salud física y mental. En el caso de niños con SD aporta a mejorar las habilidades motrices (Yépez-Herrera, et al. 2019).

Con estos antecedentes se plantea una propuesta de ludomotricidad basada en la danza, la cual ha sido transmitida degeneración en generación. Según lo indican (Sailema-Torres, et al. 2017), esta técnica forma parte de la tradición en nuestro medio, además permite la expresión cultural para que la persona se adapte de la mejor manera con su entorno, favorece el desarrollo motriz, a través del conjunto de sensaciones conscientes que puede experimentar el ser humano dentro de un espacio y tiempo determinado, abarca también la percepción, memoria, proyección, afectividad, emoción y raciocinio.

La danza es una técnica de ludomotricidad que permite que los niños interpreten la música, mediante los movimientos del cuerpo, que además está enraizada a nuestras costumbres. Así lo reitera (Barnet-López, 2017), quien acota que la danza favorece la participación y se ubica por encima de las dificultades de las personas, aceptando los límites que pueda tener el otro, esta forma de concebirla aporta a tener una mirada distinta sobre sus capacidades y posibilidades, pues mejora su expresión, en personas con síndrome de Down, por ejemplo, mejora su comunicación receptiva y expresiva.

La danza al involucrar la música, incluye elementos de la terapia psicodinámica, que beneficia significativamente a nivel corporal, en donde los movimientos permiten observar elementos inconscientes de la persona, al tratarse de niños con SD permite alcanzar un equilibrio entre mente y cuerpo (Castañón-Rodríguez, 2001). Con estos antecedentes, la propuesta tendrá las siguientes áreas a trabajar:

- Conciencia y respeto corporal: el momento más importante es incentivar que los estudiantes conozcan su propio cuerpo, lo que beneficia también el respeto y consideración de sus diferencias. Es importante trabajar en los cambios posturales considerando la lateralidad en diferentes situaciones.

- Expresión Corporal: los niños pueden demostrar y comunicarse a través del cuerpo, puesto a que hay múltiples posibilidades de darle un sentido significativo.

- Danza Educativa: se implementarán tipo de danzas, que pueden ser nacionales, de la sierra o costa. Así también se puede combinar ambos tipos.

Tabla 1.

Actividades.

|

|

Descripción |

Tiempo/ Espacio |

Tipo de Música |

|

Sintiendo mi cuerpo |

Los niños se recuestan en el piso con los ojos vendados, acompañados con una música suave para mejorar su relajación que les permita escuchar el sonido de su corazón |

10 a 15 minutos, el espacio debe ser natural |

Música que contenga elementos como aire o agua, música instrumental |

|

En contacto con amigos |

Los estudiantes caminan en diferentes direcciones al ritmo de la música, pueden tocar el hombre o mano de su compañero. Luego formarán un circulo para comentar como les pareció la actividad |

No mayor a 10 minutos |

Música alegre y dinámica |

|

“Soy un gusanito” |

Los estudiantes intentan interpretar la canción e intentan bailarla dentro del saco tratando de asemejarse a un gusano. |

10 a 15 minutos |

Música alegre, latina |

|

“Conociendo las danzas de mi país” |

Esta actividad busca que los estudiantes enfatizar los aprendizajes de las danzas nacionales, específicamente de la Costa y Sierra de nuestro país. |

La actividad tendrá una duración máxima de 15 minutos |

Marimba, San Juanito |

Elaboración: Los Autores (2021)

CONCLUSIONES

Los resultados de las investigaciones sobre el acompañamiento musical en técnicas de ludomotricidad dieron a conocer que aporta significativamente a desarrollar las capacidades intelectuales y motrices en niños con Síndrome de Down, puesto a que la autoexpresión tiende a mejorarse y combinado con la música representa un recurso motivador.

Las aplicaciones de las técnicas basadas en la ludomotricidad requieren de una mayor investigación, puesto a que la música es un concepto amplio que ofrece una infinidad de posibilidades que requieren ser explotadas, el hallazgo evidencia su impacto significativo en personas con deficiencias intelectuales. Por lo tanto, es evidente que este recurso debe ser profundizado.

Los niños con síndrome de Down presentan limitaciones intelectuales y motoras, sin embargo, los estudios evidencian que una intervención oportuna coadyuva a que cuenten con un desarrollo normal semejante a los demás niños, por lo que es necesario que el personal de salud oriente correctamente a los padres.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Católica de Cuenca y la Jefatura de Posgrados por apoyar el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Sailema-Torres, Á., Sailema Torres, M, Amores Guevara, P, Navas Franco, L, Víctor-Amable, M, & Romero-Frómeta, E. (2017). Juegos tradicionales como estimulador motriz en niños con síndrome de Down [Traditional games as motor stimulator in children whit Down syndrome]. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 36(2), 1-11.

Barnet-López, S. (2017). Implementación de un programa de danza para personas con Discapacidad Intelectual: Repercusiones en su Bienestar Emocional [Implementation of a dance program for people with disabilities Intellectual: Repercussions on Your Emotional Well-being]. http://hdl.handle.net/10803/404840

Castañón-Rodríguez, M. (2001). La danza en la musicoterapia [Dance in music therapy]. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, (42),77-90.

Ayala-Peralta, F., Guevara-Ríos, E., Carranza-Asmat, C., Luna-Figueroa, A., Espinola-Sánchez, M., Racchumí-Vela, A., Mejico Caja, M., Morales-Alvarado, S., Valdivieso-Oliva, V., Reyes-Serrano, B., Barbaggelata-Huaraca, A., & Moreno-Reyes, K. (2019). Factores asociados a malformaciones congénitas [Factors associated with congenital malformations]. Revista Peruana De Investigación Materno Perinatal, 8(4), 30-40. https://doi.org/10.33421/inmp.2019171

Bei, E. I., Oiberman, A., Teisseire, D., & Barres, J. (2018). Strategies of blind children to achieve cognitive development. A qualitative study. Estrategias del niño ciego para alcanzar el desarrollo cognoscitivo. Estudio cualitativo. Archivos argentinos de pediatria, 116(3), e378–e384. https://doi.org/10.5546/aap.2018.eng.e378

Bolaños, C, Mina-Lara, M, & Ramos-Ortega, G. (2015). Indicadores de riesgo del Perfil de Conductas de Desarrollo como instrumento para la detección temprana de retrasos y alteraciones del desarrollo [Indicators of the profile of developmental behaviors for the early detection of developmental delays and deviations in the development]. Acta pediátrica de México, 36(3), 135-146.

Bucco-dos Santos, L., & Zubiaur-González, M. (2013). Desarrollo de las habilidades motoras fundamentales en función del sexo y del índice de masa corporal en escolares [Development of the fundamental motor skills depending on the sex and the body mass index in schoolboys]. Cuadernos de Psicología del Deporte, 13(2), 63-72.

Bunt, C. W., & Bunt, S. K. (2014). Role of the family physician in the care of children with Down syndrome. American family physician, 90(12), 851–858.

Chacón-Cuberos, R., Espejo-Garcés, T., Martínez-Martínez, A., Zurita-Ortega, F., Castro-Sánchez, M., & Ruiz-Rico Ruiz, G. (2018). Conductas agresivas, victimización y uso problemático de videojuegos en escolares de educación primaria de la provincia de Granada [Aggressive behaviors, victimization and problematic use of video games in primary school students in the province of Granada]. Revista Complutense De Educación, 29(4), 1011-1024. https://doi.org/10.5209/RCED.54455

Chiva-Bartoll, Ò, Pallarés-Piquer, M., & Gil-Gómez, J. (2017). Aprendizaje-servicio y mejora de la Personalidad Eficaz en futuros docentes de Educación Física [Service-learning and improvement of Effective Personality in future Physical Education teachers]. Revista Complutense De Educación, 29(1), 181-197. https://doi.org/10.5209/RCED.52164

Comité de Crecimiento y Desarrollo (2017). Guía para el seguimiento del desarrollo infantil en la práctica pediátrica [Guide for monitoring children's development in pediatric practice]. Archivos argentinos de pediatria, 115(3), s53–s62. https://doi.org/10.5546/aap.2017.s53

Cuesta-Cañadas, C, Prieto Ayuso, A, Gómez Barreto, I, Barrera, M, & Gil Madrona, P. (2016). La Contribución de los Juegos Cooperativos a la Mejora Psicomotriz en Niños de Educación Infantil [The Contribution of Cooperative Games to Psychomotor Improvement in Early Childhood Education Children]. Paradígma, 37(1), 99-134.

De-Freitas-Costa, V., Mendes da Silva, H., Dornelles Alves, E., Stafin Coquerel, P., Ribeiro da Silva, A., & de França Barros, J. (2017). Hippotherapy and respiratory muscle strength in children and adolescents with Down syndrome. Fisioterapia em Movimento (Physical Therapy in Movement), 28(2). doi:http://dx.doi.org/10.1590/0103-5150.028.002.AO18

De-Miguel, A., De Miguel, M. D., Lucena-Anton, D., & Rubio, M. D. (2018). Efectos de la hipoterapia sobre la funcion motora en personas con sindrome de Down: revision sistematica [Effects of hypotherapy on the motor function of persons with Down's syndrome: a systematic review]. Revista de neurologia, 67(7), 233–241.

Díaz-Cuéllar, S, Yokoyama-Rebollar, E, & Del Castillo-Ruiz, V. (2016). Genómica del síndrome de Down [Genomics of Down síndrome]. Acta pediátrica de México, 37(5), 289-296.

Fernández-Paz, M., Lantarón Caeiro, E. M., & Soto González, M. (2020). Influencia de la postura en el músico. Una revisión bibliográfica [Influence of posture in musicians. A literature review]. Rehabilitacion, 54(1), 41–50. https://doi.org/10.1016/j.rh.2019.09.001

Gómez-Luna, E., Fernando-Navas, D., Aponte-Mayor, G., Betancourt-Buitrago, L. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización [Methodology for bibliographic review and information management on scientific topics, through its structuring and systematization]. Dyna, 81(184),158-163.

González-Correa, A. M., & González-Correa, C. H. (2010). Educación física desde la corporeidad y la motricidad [Physical education from corporeity and motor skills]. Hacia la Promoción de la Salud, 15(2), 173. https://n9.cl/f1ppf

Janka Z. (2019). Musica et medicina [Musica et medicina]. Orvosi hetilap, 160(11), 403–418. https://doi.org/10.1556/650.2019.31323

Martínez-López, V., & Fernández-Chacón, J. (2019). Aplicación de un programa de educación psicomotriz en un caso con síndrome de Down [Application of a psychomotor education program in a case with Down syndrome]. Magister, 27(2). https://n9.cl/x8txj

Mosso C, Constanza, Santander V, Patricia, Pettinelli R, Paulina, Valdés G, Marcela, Celis B, Magdalena, Espejo S, Fabián, Navarro M, Lecter, & Sepúlveda V, Francisco. (2011). Evaluación de una intervención en actividad física en niños con síndrome de Down [Evaluation of a physical activity intervention among children with Down's syndrome]. Revista chilena de pediatría, 82(4), 311-318. https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062011000400005

Organización Mundial de la Salud OMS. (2017). Retraso del crecimiento y del desarrollo: Contexto, Causas y Consecuencias [Delayed growth and development: Context, Causes and Consequences]. Recuperado de https://n9.cl/9pabl

Ortiz-Venegas, A., Robayo-Gutiérrez, V., & Alejo de Paula, L. (2014). Revisión sistemática de las intervenciones para la estimulación en niños con retraso motor de 0 a 12 meses de edad [Systematic review of interventions for stimulation in children with motor delay 0 to 12 months of age]. Movimiento Científico, 8(1), 118-130.

Pérez-Hernández, H., & Simoni-Rosas, C. (2019). Transitando del juego motriz a la ludomotricidad en educación física [Transiting from motor play to ludomotor skills in physical education]. EmásF, Revista Digital de Educación Física, 10(60), 42-56.

Poó-Arguelles, P. (2008). Desarrollo psicomotor. La normalidad y los signos de alerta [Psychomotor development. Normality and warning signs]. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, 53-55.

Renzi, G. (2009). Educación Física y su contribución al desarrollo integral de los niños en la primera infancia [Physical Education and its contribution to the integral development of children in early childhood]. Revista iberoamericana de educación. 50(7):1-14.

Robles-Vizcaíno, M., Poo Argüelles, M., Poch Olivé, M. (2008). Atención temprana: recursos y pautas de intervención en niños de riesgo o con retrasos del desarrollo [Early care: resources and intervention guidelines for children at risk or with developmental delays]. Recuperado de https://n9.cl/02ggj

Rodrigo, L., Fuentes, D., Álvarez, N., & Riestra, S. (2010). Síndrome de Down y enfermedad celíaca del adulto asociadas: estudio de 9 casos [Down's syndrome and celiac disease in the adult: description of a series of nine cases]. Medicina clinica, 135(7), 337–338. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2009.06.004

Ruz-Montes, M., Cañas-Arenas, E., Lugo-Posada, A., Mejía-Carmona, A., Zapata-Arismendy, M., Ortiz-Suárez, L., & Henao-Montaño, M. (2017). Cardiopatías congénitas más frecuentes en niños con síndrome de Down [Most common congenital heart disease in children with Down syndrome]. Revista Colombiana de Cardiología, 24(1), 66-70. https://doi.org/10.1016/j.rccar.2016.06.014

Salazar-Arango, E., Uribe Veintimilla, A., & Tomalá Chavarría, M. (2017). La ludomotricidad en el proceso cognitivo de los niños de primer grado de educación básica, Cantón La Libertad [Playful motor skills in the cognitive process of children in the first grade of basic education, Cantón La Libertad]. REVISTA CIENCIAS PEDAGÓGICAS E INNOVACIÓN, 5(2). https://doi.org/10.26423/rcpi.v5i2.173

Sánchez, L., Jurado, L., & Brasileiro, M. (2013). Después del trabajo ¿qué significado tiene el ocio, el tiempo libre y la salud? [After work, what is the meaning of leisure, free time and health?]. Paradígma, 34(1), 031-051.

UNICEF (2017). La primera infancia importa para cada niño [Early childhood matters foreach child]. Recuperado de https://n9.cl/wh0d

Yépez-Herrera, E., Ortiz-Morales, P., Padilla-Álvarez, G., & Charchabal-Pérez, D. (2019). Síndrome de Down y el desarrollo psicomotor en la infancia [Down syndrome and psychomotor development in childhood]. Correo Científico Médico, 23(3).

©2021 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).