INTRODUCCIÓN

La seguridad nutricional es un tema de actualidad en todas las latitudes y es prioridad entre los objetivos de gestión gubernamental. Los países aplican la doctrina de la soberanía alimentaria y procuran impulsar la producción de estos recursos para lograr autosuficiencia (Banini y Tabai, 2023; Quintero et al., 2022). Algunos de esos nutrientes son elaborados mediante la apicultura, que incluye la cría de abejas productoras de miel, polen y otros derivados (Moreira Brito et al., 2023). A su vez, los alimentos nutren partes específicas de la anatomía humana, entre ellas el cerebro.

El cerebro está formado por células llamadas neuronas y estas se nutren de glucosa y oxígeno, básicamente. El oxígeno es obtenido directamente del aire, con sólo ser respirado (Gutiérrez López et al., 2020). La obtención de la glucosa es una tarea más compleja, porque es necesario realizar esfuerzos más elaborados y las opciones tienen que ser creadas por el mismo ser humano. Entre esas alternativas, las frutas y algunos tipos de alimentos proveen de ciertos volúmenes del energizante (Orqueda et al., 2021; Olteanu et al., 2023);.

Una fuente singular de glucosa es la miel, que es un producto elaborado mediante procesos bioquímicos desarrollados en el organismo de las abejas, en el que se transforma el néctar de las flores, saturado de agua y azúcares, en un fluido de glucosa, por la intervención de la invertasa y diastasa, enzimas añadidas por el metabolismo de las abejas. Estas enzimas descomponen los disacáridos, como la sacarosa, y polisacáridos, en azúcares simples, particularmente glucosa y, catalizan los carbohidratos (Ali et al., 2021).

La miel es el néctar y exudaciones de las plantas, recogidos, modificados y almacenados en el panal por las abejas (Sanchez Mantica et al., 2022). Sus principales componentes son los azúcares, de los cuales los monosacáridos fructuosa y glucosa, constituyen alrededor del 70% del total; los disacáridos, incluyendo a la sacarosa, suman un 10%; y el agua en la cual los azúcares están disueltos es del 17%. Además, contiene sales minerales, sustancias aromáticas, vitaminas, levaduras y fermentos, junto con indicios de resinas, polen, minerales como hierro, calcio, potasio y fósforo (Castañeda Caamal y Canto, 2020; García Chaviano et al., 2022).

Las fuentes directas de proteínas son las carnes, lácteos, huevos, granos, entre algunos otros. El polen de las flores contiene la cantidad completa de aminoácidos para que el organismo produzca sus propias proteínas. El 35% de su contenido está formado por las proteínas, una contribución tan grande que sólo es posible obtenerla en este producto (Ares et al., 2022). Debido a eso, las larvas de las abejas multiplican cerca de 1500 veces su peso en seis días, alimentadas exclusivamente de polen. De allí que, la complejidad de la formación del polen le permite presentar al consumidor la oportunidad de obtener un nutriente completo, que no deja en el organismo humano las secuelas de efectos secundarios que otros alimentos tan importantes, como la carne.

Las tareas productivas que se realizan en la apicultura son primordialmente en el sector agropecuario. Esta ocupación laboral requiere un área física dónde instalar las colmenas, las cuales requieren de su traslado y mantenimiento. En este sentido, la apicultura es una actividad productiva que juega un rol importante en la conservación de la biodiversidad y para el fortalecimiento de sistemas sostenibles de producción agrícola. No obstante, en el Ecuador se ha visibilizados disminuciones en la actividad productivo como consecuencia de los elementos del entorno, el cambio climático, la deforestación y contaminación. Desde el punto de vista económico, con la globalización ha incrementado la competencia en el mercado, una mayor dependencia del entorno y el incremento de normativas y estándares. El reto de los apicultores es continuar con las actividades productivas a pesar de las adversidades y continuar con la producción de miel.

En el caso de Manabí, es considerado el tercer productor de miel a nivel nacional y con una alta presencia de apicultores y colmenas. De allí la importancia del estudio de como la apicultura incide en diversas comunidades manabitas que se dedican a esta producción. Entre las principales dificultades se encuentran: disminución y perdida del hábitat de las abejas, el cambio climático acelerado, baja productividad, insuficiente capacitación, falta de asociatividad, necesidades de canales de comercialización, baja penetración de mercado, entre otros.

A partir del análisis desarrollado, el objetivo de la investigación es determinar el aporte de la práctica de la apicultura en los miembros de las comunidades manabitas

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo cualitativa, que incorpora estudio de tipo documental y de campo con un alcance descriptivo. La presente investigación se realizó mediante convenio de colaboración con el MAG (Ministerio de Agricultura) que permitió identificar los cantones con mayor concentración de emprendimientos apícolas de Manabí. Las técnicas de investigación utilizadas son la entrevista, la observación y el análisis documental. Se desarrolla una entrevista estructurada a apicultores identificados en los sectores objeto de estudio y el análisis documental sobre los procesos productivos, administrativos y comerciales. En este propósito, se revisaron informes y datos estadísticos de las entidades oficiales y organizaciones privadas relacionadas con la apicultura. Se consultó fuentes bibliográficas para definir el marco teórico con el que se explicaría el fundamento conceptual de la investigación. Se ajustaron los datos con información obtenida de la observación en los sectores analizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En Ecuador, la actividad apícola se ha desarrollado a lo largo de la historia de forma artesanal y en pequeña escala, generalmente como actividad económica complementaria de los habitantes de las zonas rurales. Su desarrollo de forma primaria y lenta, sin explotar al máximo su potencial, se debe al poco interés e inversión tanto del sector privado como el estatal. Actualmente la producción de miel en el país no satisface la demanda interna, teniendo que recurrir a proceso de importación. (Beltrán Ayala y Vásconez Robalino, 2020).

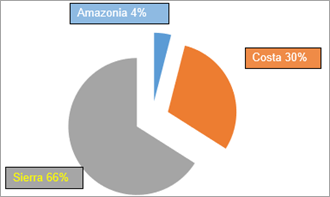

En la sierra ecuatoriana es donde más se ha desarrollado la apicultura, con mayor número de apicultores y cantidad de colmenas. En Ecuador existen cerca de 17.000 colmenas, de las cuales el 66% se encuentra en la región Sierra, 30% en el litoral y el 4% restante en la Amazonia (Figura 1).

Figura 1. Distribución de colmenas por región.

Elaboración: El autor.

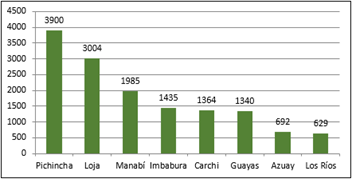

Una distribución provincial del número de colmenas muestran a Pichincha y Loja como las provincias de mayor desarrollo apícola. Les sigue Manabí, que ha podido desarrollar actividades apícolas que abren camino a nuevas intenciones de inversión, para aprovechar las características de la flora del entorno (Figura 2). Actualmente, el número de colmenas en Manabí representa el 45% del total de colonias apícolas de la costa ecuatoriana.

Figura 2. Provincias con mayor número de colmenas en Ecuador.

Elaboración: El autor.

En la costa, todas las provincias presentan condiciones favorables, aunque Esmeraldas y El Oro tienen zonas boscosas y montañosas donde se dificulta una explotación que ofrezca atractivos rendimientos. En Los Ríos hay zonas como la vía Quevedo-Valencia, los alrededores de Catarama, que resultan propicias para potenciales inversiones en la actividad. En Guayas y Santa Elena, las sabanas peninsulares tienen un gran potencial porque están servidas por obras hidráulicas que permiten efectuar cultivos con riego en extensas áreas donde se puede encontrar diversidad de flora melífera.

En el año 2020 la capacidad de producción nacional, a partir de la presencia de 2 034 productores y 31 asociaciones de apicultores, es de 22 631 colmenas, con un promedio nacional de 15,5 kg de miel de abeja por hectáreas al año (Masaquiza Moposita et al., 2023).

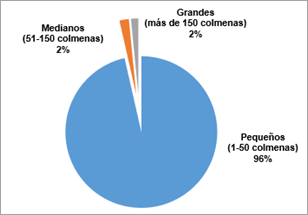

El indicador referencial para considerar a los productores es el número de colmenas que poseen individualmente. A partir de ese criterio, se los clasifica en: grandes, medianos y pequeños (Figura 3). Los pequeños productores ocupan el 96% de la población apícola, lo que permite establecer que, quienes establecen la base de actividad económica es apenas un 4% de los apicultores y, la generalidad de los casos la utilizan como una fuente complementaria de ingresos.

Figura 3. Clasificación de productores por números de colmenas.

Elaboración: El autor.

La demanda potencial de miel se calcula en 700 toneladas, que para ser satisfecha tendría que ser servida por cinco veces el número actual de colmenas (Beltrán Ayala & Vásconez Robalino, 2020). La mayor parte de la miel producida es demandada por consumidores industriales que procesan elaborados a base de miel de abejas o la envasan para comercializarla con sus propias marcas.

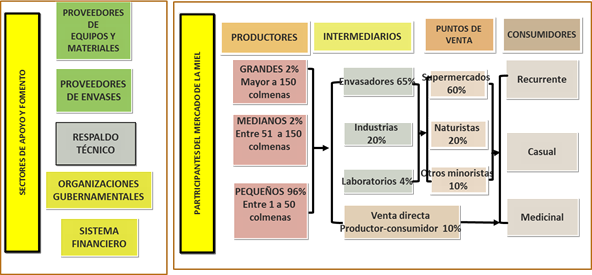

Dentro del país, los intercambios se realizan de manera informal, por lo que no se puede, a veces, identificar una clara estructura en lo que, a niveles de producción, precios, canales de distribución y consumidores, se refiere. Sin embargo, es posible identificar, para efectos de este trabajo, que la secuencia de comercialización tiene etapas muy claras hasta llegar al consumidor. En la figura 4 se muestra la cadena de comercialización de la miel de abeja en Ecuador.

Figura 4. Cadena de comercialización de la miel en Ecuador.

Elaboración: El autor.

Los intermediarios reciben la miel a un precio promedio de $5,00 por Kg. Un pequeño productor alcanza a comercializar 65 Kg. El intermediario le añade un proceso adicional de filtrado para entregarlo al consumidor final a $10,00 cada Kg. Unos pocos esfuerzos particulares han marcado la diferencia entre los exitosos apicultores de la región y los furtivos saqueadores de colmenas silvestres.

Este diagnóstico del mercado ecuatoriano de la miel permite ver que, al no haberse explotado el potencial, queda un amplio espacio para las intenciones de emprendimiento en una actividad que es relativamente relegada, pero que una producción estimulada por la inversión y sustentada por una gestión eficiente, puede satisfacer reales necesidades actuales, que ahora son servidas por importaciones.

Situación de los apicultores de Manabí

Manabí constituye una sub-región en el litoral ecuatoriano y tiene un gran potencial apícola por su flora melífera, temperatura benigna y baja o nula incidencia de patologías que en otros lugares son comunes. Existen algunos problemas de insectos, plagas, como las hormigas y las polillas mayores y menores que inciden ocasionalmente en diezmar las poblaciones de ciertas colonias. Sin embargo, las condiciones naturales establecen una diferencia en el potencial de producción, que otorga a las colmenas de la costa una ventaja productiva sobre las de la sierra.

Hay sectores del campo manabita que podrían beneficiarse de la apicultura, especialmente las regiones con menor precipitación pluvial entre Portoviejo-Manta, Manta-Jipijapa, Jipijapa-Puerto López-Manglaralto, Jipijapa-Cascol, Cascol-Pedro Carbo, Portoviejo-Tosagua, trayectos que cubren comunidades con un notable potencial.

Los apicultores de la provincia de Manabí son campesinos que tienen pequeñas propiedades rurales donde crían animales y cultivan reducidas parcelas. Otros apicultores son personas que viven en la zona urbana, pero se dedican de manera marginal a la producción de miel y otros elaborados apícolas. Generalmente, obtienen dos cosechas al año, debido a que las floraciones no son permanentes y tienen un comportamiento cíclico. Estos apicultores tienen en promedio 20 colmenas a las que dedican una atención de acuerdo con el tiempo que les permiten las otras actividades.

Los apicultores rurales son habitantes de las comunas que, al ocupar la mayor parte de su atención en otras labores agropecuarias, complementan sus actividades laborales con la cría y explotación de abejas productoras de miel para diversificar sus producciones. Los apicultores que viven en zonas urbanas son personas que tienen otras actividades laborales en empresas e instituciones formales, pero que encuentran en los momentos libres, tiempo para explotar la apicultura como actividad que complementa sus ingresos.

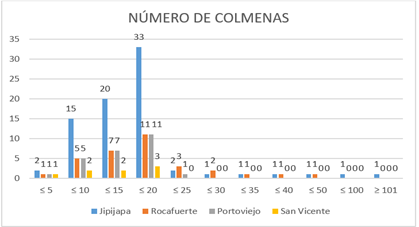

La producción de miel y otros elaborados por las abejas es efectuada por, aproximadamente, 170 emprendimientos, de los que el 90% instala colmenares de hasta 20 unidades. Están identificados los apicultores en las zonas de Rocafuerte, San Vicente, Jipijapa y Portoviejo, aunque en cada cantón existen apicultores aislados y dispersos, pero no están organizados. Las características analizadas en este estudio incluyen: edades de los apicultores, número de colmenas, rendimiento por colmena, financiamiento de sus inversiones apícolas y educación.

Figura 5. Número de colmenas en cantones de Manabí.

Elaboración: El autor.

Debido a las limitaciones mencionadas, los apicultores del medio llegan a tener entre 5 y 20 colmenas, en la mayoría de los casos. De hecho, el 90% de los propietarios están en ese rango. Muy pocos llegan a tener más de 20 colmenas y, el 1% supera el umbral de 100 colmenas.

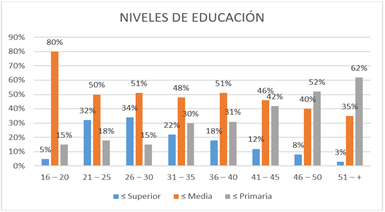

Figura 6. Niveles de educación de los apicultores en cantones de Manabí.

Elaboración: El autor.

Una de las variables más importantes para explicar el diagnóstico es el nivel de educación de los apicultores. La educación media es predominante en el rango de 16 a 45 años. Los mayores de 46 años muestran un nivel educativo de primaria. Los jóvenes de entre 21 y 41 años, han logrado algún nivel de educación superior.

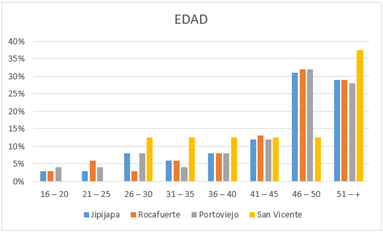

Figura 7. Edad de los apicultores en cantones de Manabí.

Elaboración: El autor.

Una de las razones para la lentitud del desarrollo de la apicultura en Manabí es la edad de quienes la practican. Alrededor del 57% de los apicultores son mayores a 41 años. En contraste, un 3% tiene una edad de entre 16 y 20 años. El 40% restante son apicultores que tienen otras ocupaciones y dedican atención marginal a las abejas.

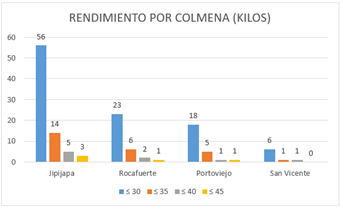

Figura 8. Rendimiento por colmenas en kilogramos en cantones de Manabí.

Elaboración: El autor.

Las condiciones de terrenos reducidos, bajo número de colmenas, nivel educativo insuficiente, poco interés de los jóvenes, hacen que el rendimiento y la productividad alcance niveles de subsistencia, a pesar del enorme potencial de producción existente en el medio. En todos los casos el rendimiento de hasta 30 kilos por colmena anualmente es el más relevante. Muy pocos apiarios alcanzan cifras de producción que superen los 35 kilos cada año.

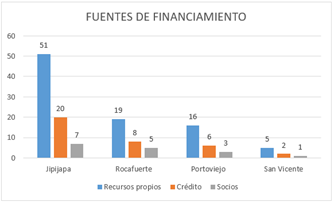

Figura 9. Fuentes de financiamiento a productores en cantones de Manabí.

Elaboración: El autor.

Debido a lo rudimentario de la mayoría de los emprendimientos apícolas, no se ha desarrollado una cultura de financiamiento de estos proyectos. Así, el 64% de las inversiones tienen un financiamiento basado en recursos propios. Apenas un 25% tiene un financiamiento mediante créditos de consumo, a corto plazo y costo de capital oneroso. El 11% restante son emprendimientos realizados entre pequeños accionistas o socios con pocas colmenas y bajos recursos.

Adicionalmente, los emprendimientos en apicultura son el resultado de esfuerzos individuales que, por su dispersión, son fácilmente sometidos por el capital comercial. Los volúmenes producidos, individualmente, por los pequeños emprendedores, todavía no representan niveles apreciables de aportación a la economía del medio. Los emprendedores con más capacidad de inversión realizan esfuerzos individuales, pero sus resultados de rentabilidad se diluyen debido a los bajos niveles de producción.

De la gestión individual a la gestión social

En la provincia de Manabí, la mayoría de los emprendimientos apícolas trabajan con esquemas basados en la individualidad, donde cada emprendedor tiene que asumir aisladamente sus propios retos productivos y mercantiles. Sin embargo, la posibilidad de trabajo conjunto, mediante la agrupación de esfuerzos en alguna forma de asociatividad, permitirá enfrentar los desafíos naturales de la actividad. Según las condiciones culturales del medio, se impone una forma que considere los principios del cooperativismo, de esta forma, los mecanismos, medios de producción y distribución estarán en manos de los trabajadores (Martinez Valle, 2021; Marchant Santiago et al., 2021).

En esta visión, se contempla la participación de los productores mediante la formación de comunidades empresariales, configuradas de acuerdo con sus capacidades y necesidades, con características definidas en los principios de la cooperación. La aplicación de estas comunidades podrían generar actividades complementarias como el agroturismo asociado a la producción de miel y la ruralidad (Bengo, 2021; Kaulen-Luks et al., 2022)

En estas circunstancias, la cooperación se impone sobre la iniciativa individual, o combina las iniciativas individuales con sus características particulares en el alcance de metas comunes. La autogestión, como base del cooperativismo, conduce a la autosuficiencia y reduce la dependencia. Las experiencias desarrolladas en los emprendimientos fortalecidos por el cooperativismo han permitido contrarrestar los efectos de la agresividad del capital comercial, porque los cooperados suman esfuerzos y recursos, y se benefician mutuamente (Huerta Barrientos et al., 2021; Tutuba et al., 2020; Serra y Davidson, 2021).

Según el análisis de la literatura y la documentación analizada existe un potencial de cultivos de aproximadamente 500 000 hectáreas con potencial apícola, que podrían acoger 30.000 colmenas, que producirían 2.250 toneladas de miel al año. Para esta producción, sería necesaria la participación laboral de, por lo menos, 1.500 personas.

Los principios cooperativos son postulados con los que se busca garantizar la distribución equitativa de recursos y oportunidades. El trabajo basado en estos conceptos permitirá, a los apicultores de Manabí, organizarse de manera que puedan adherirse libremente, ejercer control democrático de la actividad, supervisar la gestión de los administradores, adquirir educación corporativa, repartir equitativamente los excedentes, integrarse cooperativamente y servir a la comunidad (Rodriguez y otros, 2024).

CONCLUSIÓN

En Manabí, las colmenas pueden producir unos 25 kilos de miel por cosecha, unas tres cosechas al año, como promedio, lo que les permite aprovechar una renta diferencial por las particularidades de las características naturales de ese entorno. El modelo de asociatividad a aplicarse en la apicultura de Manabí debe tener como fundamento los principios del cooperativismo, debido a las características de las actividades productivas y comerciales que se derivan de este oficio laboral.

Para mejorar la producción y la comercialización de la miel y otros derivados, los apicultores necesitan realizar inversiones en unidades productivas (colmenas), equipos, maquinarias y herramientas, capacitación técnica y entrenamiento empresarial. Esta acción les permitiría incrementar sus volúmenes de producción, mejorar la calidad del producto y gestionar más eficientemente al enfrentar en condiciones más favorables los desafíos de la comercialización.

De esa manera, los apicultores de Manabí podrán establecer las bases para un mejor desempeño empresarial, a partir de la disminución de costos, mejoramiento de la calidad, establecimiento de precios, manejo de los canales de distribución, adquisición de financiamiento y satisfacción de los consumidores.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Ali, H., Iqbal, J., Raweh, H. S., y Alqarni, A. S. (2021). Proboscis behavioral response of four honey bee Apis species towards different concentrations of sucrose, glucose, and fructose. Saudi Journal of Biological Sciences, 28(6), 3275-3283. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.02.069

Ares, A. M., Toribio, L., Tapia, J. A., González Porto, A. V., Higes, M., Martín Hernández, R., y Bernal, J. (2022). Differentiation of bee pollen samples according to the apiary of origin and harvesting period based on their amino acid content. Food Bioscience, 50(Part A), 102092. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2022.102092

Banini, T., y Tabai, K. C. (2023). Between salubridade and saudade. Food habits of Brazilians living in Italy. Food, Culture & Society, 26(2), 459-478. https://doi.org/10.1080/15528014.2021.2012923

Beltrán Ayala, P., y Vásconez Robalino, J. (2020). Análisis de los costos de producción de miel de abeja en Ecuador como insumo en la generación de políticas públicas que estimulen su producción: caso Pichincha [Analysis of bee honey production costs in Ecuador as an input for the generation of public policies to stimulate its production: the case of Pichincha]. Uniandes EPISTEME., 7(Especial), 1326-1340. https://n9.cl/pqzug

Bengo, I. (2021). A Sustainable Business Model for apitourism in Zipaquirá, Colombia: A case study in Nukasa Apiary. (Tesis de maestría). Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Politecnico di Milano. https://n9.cl/qxxuo

Castañeda Caamal, C. A., y Canto, A. (2020). Miel y abejas: ¿Qué le sucedería al mundo si desaparecieran? [Honey and bees: What would happen to the world if they disappeared?] Desde el Herbario CICY, 12, 234-237. https://n9.cl/l1n57

García Chaviano, M. E., Armenteros Rodríguez, E., Escobar Álvarez, M. d., García Chaviano, J. A., Méndez Martínez, J., y Ramos Castro, G. (2022). Composición química de la miel de abeja y su relación con los beneficios a la salud [Chemical composition of bee honey and its relation to health benefits]. Rev.Med.Electrón., 44(1), 155-167. https://n9.cl/evgmb

Gutiérrez López, Y.-l., Chang Fonseca, D., y Carranza Zamora, A. J. (2020). Evento cerebro vascular isquémico agudo [Acute ischemic cerebrovascular event]. Revista Médica Sinergia, 5(5), e476. https://doi.org/10.31434/rms.v5i5.476

Huerta Barrientos, A., Vera Morales, A. E., Avila Callejas, L. P., Saldaña Cabrera, M. A., García López, E. G., y Gutiérrez Ayala, E. (2021). Sustainable Beekeeping Cooperative Societies: The Case of Mexico City. International Journal of Food Science and Agriculture, 5(1), 76-84. https://doi.org/10.26855/ijfsa.2021.03.011

Kaulen-Luks, S., Marchant, C., Olivares, F., y Ibarra, J. T. (2022). Biocultural heritage construction and community-based tourism in an important indigenous agricultural heritage system of the southern Andes. International Journal of Heritage Studies, 28(10), 1075-1090. https://doi.org/10.1080/13527258.2022.2131882

Marchant Santiago, C., Rodríguez Díaz, P., Morales Salinas, L., Paz Betancourt, L., y Ortega Fernández, L. (2021). Practices and Strategies for Adaptation to Climate Variability in Family Farming. An Analysis of Cases of Rural Communities in the Andes Mountains of Colombia and Chile. Agriculture, 11(11), 1096. https://doi.org/10.3390/agriculture11111096

Martinez Valle, L. (2021). Rethinking rural‐urban linkages: Villages and agribusiness in the Ecuadorian Highlands. Journal of Agrarian Change, 21(4), 854-869. https://doi.org/10.1111/joac.12414

Masaquiza Moposita, D. A., Martin, D., Zapata, J., Soldado, G., y Salas, D. (2023). Apicultura ecuatoriana: situación y perspectiva [Ecuadorian beekeeping: situation and outlook]. Tesla Revista Científica, 3(2), e252. https://doi.org/10.55204/trc.v3i2.e252

Moreira Brito, J. C., Silva Paivaa, V., Rosa Martins, J., y de Oliveira Scoaris, D. (2023). Propolis as a Therapeutic Alternative Against Oral Candidiasis: A Systematic Review. Bee World, 100(2), 45-50. https://doi.org/10.1080/0005772X.2023.2166736

Olteanu, G., Mârza, A., Busnatu, Ș.-S., Ioniță-Mîndrican, C.-B., Coza, M., Cîrțu, A.-T., y Mititelu, M. (2023). Rolul alimentaţiei în ameliorarea patologiilor cardiovasculare. Farmacist. Ro, (2). https://doi.org/10.26416/Farm.211.2.2023.7964

Orqueda, M. E., Torres, S., Verón, H., Pérez, J., Rodriguez, F., Zampini, C., y Isla, M. I. (2021). Physicochemical, microbiological, functional and sensory properties of frozen pulp of orange and orange-red chilto (Solanum betaceum Cav.) fruits. Scientia Horticulturae, 276, 109736. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109736

Quintero, I., Daza Cruz, X., y León Sicard, T. (2022). Main agro-ecological structure: an index for evaluating agro-biodiversity in agro-ecosystems. Sustainability, 14(21), 13738. https://doi.org/10.3390/su142113738

Rodriguez, A. C., Santos Queiros, D., Martinho, A. L., y Roriz Ferreira, M. (5 de Febrero de 2024). The link between organizational culture and job satisfaction in the Portuguese private institutions of social solidarity (IPSS): an exploratory approach. Cooperativismo e economía social, 131-159. https://doi.org/10.35869/ces.v0i45.5174

Sanchez Mantica, D. G., Tonini, L. E., Arévalo, L. V., Caliguli, E. E., y Grosso, A. (2022). Evaluación fisicoquímica de mieles comercializadas en la provincia de Mendoza (Argentina) [Physicochemical evaluation of honeys marketed in the province of Mendoza (Argentina)]. Eunk, 1(1), 3-10. https://doi.org/10.52559/eunk.v1i1.22

Serra, R., y Davidson, K. A. (2021). Selling together: the benefits of cooperatives to women honey producers in Ethiopia. Journal of Agricultural Economics, 72(1), 202-223. https://doi.org/10.1111/1477-9552.12399

Tutuba, N. B., Tundui, H. P., y Msamula, J. S. (2020). Governance of the business ecosystems to commercialize beekeeping activities in emerging markets. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 15(5), 103-115. https://n9.cl/2h7u7

©2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).