https://doi.org/10.35381/a.g.v5i8.2462

Obtención de enzima celulasa de Trichoderma reesei a partir de residuos de Zábila como sustrato

Obtaining cellulase enzyme from Trichoderma reesei from Aloe Vera residues as a substrate

Mitchell José Toyo-Diaz

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Santa Ana de Coro, Falcón

Venezuela

https://orcid.org/0000-0001-7203-3723

Betsay María Toyo-Fernández

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Santa Ana de Coro, Falcón

Venezuela

https://orcid.org/0000-0001-9679-747X

Shirley Nazareth Hernández-Gómez

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Santa Ana de Coro, Falcón

Venezuela

https://orcid.org/0000-0001-7482-9637

María Eugenia Moreno-Quintero

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Punto Fijo, Falcón

Venezuela

https://orcid.org/0000-0003-2254-7739

Recibido: 15 de septiembre 2022

Revisado: 17 de octubre 2022

Aprobado: 15 de diciembre 2022

Publicado: 01 de enero 2023

RESUMEN

El propósito de la investigación fue obtener enzima celulasa de Trichoderma reesei a partir de residuos de zábila como sustrato, con la finalidad de evaluar su potencialidad como soporte nutricional a la producción enzimática aplicable a la industria de alimentos. En cuanto a los materiales y métodos, se empleó como sustrato la corteza de zábila, un residuo deshidratado y molido de una procesadora de bebidas a base de gel de zábila. Se utilizó material residual vegetal procedente de una fábrica local. Los resultados reflejaron mediante el ANOVA, que no existe diferencia significativa en el crecimiento de la colonia fúngica en los cultivos. La actividad enzimática de celulasa se reportó en 0,19 UI/μmol de glucosa.mL, significando que es posible producir celulasa empleando residuo de zábila. Como conclusión Se logró producir 0,19 UI/µmol.min celulasas/mL incubando Trichoderma reesei en medios con polvo de corteza de zábila como sustrato.

Descriptores: Recursos naturales; fermentación; nutrientes; zabila; procesamiento. (Tesauro AGROVOC)

ABSTRAC

The purpose of the research was to obtain cellulase enzyme from Trichoderma reesei from aloe vera residues as a substrate, in order to evaluate its potential as a nutritional support for enzyme production applicable to the food industry. Regarding the materials and methods, the aloe vera bark was used as a substrate, a dehydrated and ground residue from a beverage processor based on aloe vera gel. Residual plant material from a local factory was used. The results reflected by means of the ANOVA, that there is no significant difference in the growth of the fungal colony in the cultures. Cellulase enzymatic activity was reported at 0.19 IU/μmol of glucose.mL, meaning that it is possible to produce cellulase using aloe vera residue. In conclusion, it was possible to produce 0.19 IU/µmol.min cellulases/mL by incubating Trichoderma reesei in media with aloe vera bark powder as a substrate.

Descriptors: Natural resources; fermentation; nutrients; zabila; prosecution. (AGROVOC Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de agroindustrial, trae consigo la generación de subproductos los cuales constituyen un problema serio de residuos que afectan el ambiente y la economía de las empresas, debido al costo que genera su manejo y disposición final (Peñaranda et al., 2017). Ahora bien, en la actualidad, se reportan investigaciones que emplean residuos vegetales aportan resultados promisorios a la manufactura de nuevos productos con aplicaciones en la industria alimentaria, con ello, también se disminuye el impacto al ambiente al reducir su acumulación y disposición final (Vargas y Pérez, 2018). Los componentes principales de estos residuos agroindustriales son lignocelulosicos, entre los cuales se encuentran: la celulosa, hemicelulosa, lignina, así como mucilagos. Tales sustancias, pueden ser aprovechadas mediante un tratamiento químico o biotecnológico para obtener nuevos productos con características funcionales y cotizadas en el mercado (Cabrera et al., 2017;).

Investigaciones reportan la aplicación de los residuos vegetales en diversos productos entre los que se tienen: alimentos con destino animal, producción de biocombustibles, abono orgánico, pectinas y enzimas (Peñaranda et al., 2017). Entre residuos aprovechados con propósitos enzimáticos se mencionan: el desecho de maíz (Campos y Navarro, 2014), residuos de papa (Parlione et al., 2017) y residuos de caña (Vera et al., 2021), residuos de cosecha de pimiento y alcachofa (Bardales et al., 2020).

Un método referenciado para la producción enzimática celulítica, es la fermentación en cultivo inmerso, donde el sustrato y flora fúngica deben estar en fase acuosa (Velásquez, 2019). Uno de los organismos con capacidad de aprovechar estos materiales lignocelulosicos es el Trichoderma reesei, el cual que degrada la celulosa y lignina mediante enzimas generadas en sus procesos metabólicos que al ser segregados al medio donde encuentran, adquieren sus nutrientes (Centeno y Pavone, 2015; Ovando y Waliszewski, 2005). Ahora bien, la utilidad de estas enzimas se basa en el efecto del hidrólisis en los polisacáridos complejos de la pared celular vegetal para segregar el mayor contenido de componentes almacenados en el interior de las células del material. Entre las aplicaciones se refieren la extracción de componentes alimenticios tales como: jugos, leche de coco, almidón, colorantes y antioxidantes (Ovando y Waliszewski, 2005).

En la agroindustria local se generan residuos de zábila, que representan cantidades significativas y son considerados un problema ambiental, estos podrian ser utilizados en la obtención de nuevas sustancias, con aplicaciones alimentarias, considerando su contenido celulósico existente para que puedan ser empleados en elaboración de productos terminados (Moreno et al., 2017).

El estudio se planteó como el propósito obtener enzima celulasa de Trichoderma reesei a partir de residuos de zábila como sustrato, con la finalidad de evaluar su potencialidad como soporte nutricional a la producción enzimática aplicable a la industria de alimentos.

Sustrato

En la investigación se empleó como sustrato la corteza de zábila, un residuo deshidratado y molido de una procesadora de bebidas a base de gel de zábila, ubicado en la zona industrial de Coro, estado Falcón Venezuela. Se recolectaron al azar cuatro muestras almacenadas en empaques sellados de 4Kg cada una. Las pencas de zábila de las cuales se obtuvieron las muestras, provienen de la población Barrio Nuevo, municipio Federación, estado Falcón, Venezuela. Este material se almacenó a temperatura ambiente hasta el momento de su análisis.

Microorganismo

Se empleó la cepa de Trichoderma reesei perteneciente a la micoteca del laboratorio de investigación y apoyo docente Santa Ana de la UNEFM. La cepa de referencia se mantuvo en cuñas de Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) a 30ºC hasta el momento de su utilización.

Propagación de la cepa

Los microorganismos se propagaron en cuñas contentivas medio agar dextrosa saboraud (SDA) de 15mL bajo condiciones de esterilidad. Para su reproducción se incubaron a 30ºC durante siete días. En una cámara de flujo laminar se realizó el manejo, preparación de inóculos e inoculación fungica. Al término de la propagación, se almacenaron bajo refrigeración (Ferrer et al., 2011).

Preparación de inóculos

Para establecer el inóculo de 1,42 x 108 esporas/g de sustrato (Rodríguez y Piñeros, 2007), se realizó conteo en cámara de Neubauer. Se preparó suspensión de Trichoderma reesei crecido en medio SDA por siete días. Se lavaron con 2mL de solución salina estéril de cloruro sodico al 0,9%. Se utilizó un vórtex para agitar los tubos hasta la desaparición de grumos (aproximadamente tres min a 1000 min-1) hasta obtener la suspensión de esporas del hongo. Para remover partes de hifas, se filtró en lana de vidrio. Se estableció el factor de dilución 1:100 y se cuantificó las esporas al observar en el microscopio fotónico objetivo 400X y se verificó además las características del hongo (Fuenmayor et al., 2011). Los inóculos, se prepararon minutos antes de la preparación de las mezclas fermentativas, para lo cual se utilizaron 2mL de la solución de esporas inoculantes.

Preparación del material

Se pesaron 250g para todos los análisis. Se esterilizó en una autoclave a una temperatura de 115ºC durante un periodo de 30min aplicando una presión de 103,421Pa (Pineda et al., 2017). Se prepararon 10 bolsas previamente desinfectadas para luego proseguir a la preparación de las suspensiones de sustrato y realizar la siembra del hongo.

Cinética de crecimiento

Se estudió el tiempo de incubación para determinar el periodo en que ocurre el máximo crecimiento del microorganismo (Casas, 1989), de esta manera se definió la duración del ensayo fermentativo. Se realizó la cinética de crecimiento radial del Trichoderma reesei en medios de composición definida (agar sabouraud y agar czapek- dox) como control y modificado. En el medio modificado, se sustituyó de los medios controles la glucosa como fuente de carbono por el polvo de zábila Preparados los medios de cultivo y esterilizados, se colocaron en cápsulas de petric para su solidificación. En una campana de flujo, se realizó la siembra del hongo en el centro de cada placa. Cada cinco días se realizaron las observaciones a nivel macroscópico y mediciones con un vernier hasta que se detuvo el crecimiento.

Fermentación sumergida

La fermentación sumergida, es la técnica más adecuada para la producción de enzimas celulíticas (Hernández et al., 2019). Este proceso se ensayó en base a condiciones y metodología referenciadas con modificaciones (Ferrer et al., 2011; Chávez et al., 2008). La fermentación se realizó en un erlenmeyer de 500mL, donde se adicionaron 90mL de suspensión de polvo de zábila (30% p/v) y sacarosa (30% p/v). Se ajustó el pH con solución de hidróxido de sodio (2M) en el intervalo experimental (Centeno y Pavone, 2015). Se adicionaron 2mL de la suspensión de conidios obtenida a partir de una solución de inoculo de 1,42*108 de Trichoderma reesei. La incubación, se realizó en un agitador orbital termostatado a 300 rpm, ajustando el pH a 6,2, temperatura de 30ºC y con suministro de aire de 6 L/h. Transcurrido el tiempo de fermentación, se obtuvo el extracto enzimático el cual se centrifugo a 1500RPM por 20 minutos, para luego separar el caldo del cultivo de la biomasa micelial. El sobrenadante se analizó para determinar el contenido de azúcares reductores.

Procesamiento estadístico

Los resultados de la cinética de crecimiento del Trichoderma reesei en medios de cultivos control y suplementados con polvo de zábila, se le realizó el análisis de varianza para verificar diferencias significativas en los diámetros de crecimiento de acuerdo al periodo de incubación. El análisis estadístico fue realizado mediante el paquete estadístico Statgraphics Centurión XV

RESULTADOS Y DISCUSION

Caracterización fisicoquímica de la corteza de zabila

La tabla 2, presentan los parámetros fisicoquímicose la corteza zábila y se cotejan otros sustratos empleados en estudios similares.

Tabla 2.

Características fisicoquímicas de la corteza de zábila.

|

|

|

Referencia comparativa |

|||

|

Parámetros |

Resultados(1) |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Humedad (%) |

2,76±0,11 |

5,24 |

0,28 |

<10 |

<10 |

|

pH |

4,45±0,10 |

- |

- |

- |

- |

|

Proteína cruda (%) |

4,37±0,13 |

3,58 |

15,70 |

12,30 |

2,42 |

|

Fibra cruda (%) |

16,94±0.09 |

32,32 |

6,32 |

34,20 |

36,62 |

|

Extracto etéreo (%) |

2,15±0,07 |

2,38 |

1,5 |

2,3 |

1,4 |

|

Celulosa (%) |

19,76±0,20 |

10,37 |

- |

36.6 |

29,34 |

|

Lignina (%) |

9,68±0.30 |

32,75 |

- |

8,5 |

7,10 |

|

Hemicelulosa (%) |

12,45±0,30 |

30,80 |

25,51 |

27,39 |

31,59 |

|

Cenizas totales (%) |

13,68±0,22 |

2,62 |

3,9 |

16,10 |

2,48 |

Fuentes: 1- Corteza de zabila (Toyo et al., 2016) 2- Desechos de maíz: Hojas y mazorca (Campos y Navarro, 2014); 3- Residuo de papa (Parlione et al., 2017); 4- Residuos de cultivo de banano: hojas en base seca (Paredes et al., 2010); 5- Bagazo de caña en base seca (Vera et al., 2021)

El contenido de humedad en la corteza de zábila es bajo a causa del secado industrial aplicado, siendo mayor al reportado en los residuos de papa, pero inferior al de los desechos de maíz. En cuanto al residuo de banano y caña se encontraban en base seca. Este parámetro al estar por debajo del 10%, minimiza la actividad enzimática y microbiológica, por lo tanto, se preservan los componentes estructurales del material vegetal como: la celulosa, hemicelulosas entre otros (Prescott et al., 1999; Berradre et al., 2009).

La corteza de zabila presenta un pH ácido, el cual corresponde a los ácidos orgánicos de su perfil químico (Domínguez et al., 2012). Esto puede representar un factor de prevención a la actividad bacteriana, sin embargo, su aplicación como sustrato fermentativo con hongos celulíticos como el Trichoderma reesei debe ajustarse al intervalo 5,5-6,2 (Ferrer et al., 2011).

El contenido de proteínas cruda, es mayor al reportado en los desechos de maíz y residuos de caña, pero es menor al referido en los residuos de papa y cultivo de banano. Este parámetro expresa el valor nutritivo del sustrato y puede contribuir a como fuente de energía y nutrición del microorganismo aplicado en la fermentación sumergida con fines enzimáticos (Prescott, 1999).

El resultado de fibra cruda, es mayor existente en el residuo de papa, pero menor al obtenido en los residuos de maíz, papa y caña. Este parámetro, es un indicador de la composición estructural de las especies vegetales que pueden contener sustancias como carbohidratos y pectina en la pared vegetal (Segura et al., 2007). Este parámetro, para fines fermentativos enzimáticos resulta adecuado ya que puede contribuir a la nutrición del hongo celulítico como fuente de carbono complementario ya que aporta los nutrientes al medio de cultivo del microorganismo para su desarrollo (Prescott et al., 1999).

El extracto etéreo, comprende la fracción lipídica en la corteza de zábila. El resultado es superior al presentado en los residuos de papa y caña, pero similar al reportado en los residuos de maíz, y banano. El contenido de esta sustancia puede ser ventajoso en la nutrición microbiana durante la fermentación (Prescott et al., 1999).

El polvo de zábila, predomina los componentes lignocelulósicos, encontrándose celulosa en mayor cantidad luego hemicelulosa y lignina. La proporción de celulosa resultante, es mayor al reportado en los desechos de maíz, pero es menor respecto al residuo de banano y caña. En cuanto a la hemicelulosa, se precisa, que es inferior a los determinados en los materiales ya señalados. Las referencias comparativas, son la evidencia de la utilización de biomasa lignocelulosica en aplicaciones enzimáticas logradas con hongos celulolíticos. Por otro lado, estos parámetros son una referencia para el conocimiento de la contribución sustrato en la nutrición del hongo ya que constituye su fuente de carbono principal (Prescott et al., 1999).

La corteza de zábila, presenta un contenido de lignina muy cercano al reportado por el residuo de banano y caña, los cuales son bajos en comparación con los encontrados en el desecho de maíz. La lignina, es un componente de la pared celular de las plantas en conjunto con la celulosa y hemicelulosa. Paredes et al. (2010), señala que esta sustancia, puede afectar los procesos fermentativos ya que restringe el acceso a la actividad microbiana, sin embargo, al utilizar el residuo del banano natural con fines enzimáticos empleando Trichoderma reesei, obtuvo respuesta a la actividad celulolítica sin aplicar tratamiento, sin embargo, es recomendable la adecuación previa del material previo a la fermentación para reducir el contenido de esta sustancia. Por su parte, Piñero y Díaz (2010), refieren que la molienda del sustrato conlleva a un tamaño de partícula más fino, lo que puede contribuir a la digestibilidad de la cepa microbiana. En este sentido, disponer de la corteza de zábila en polvo puede favorecer el proceso fermentativo.

El contenido de ceniza en la corteza de zabila es superior al reportado en los residuos de maíz, papa y caña, sin embargo, es menor al obtenido en el residuo de banano. En sustratos utilizados con fines enzimáticos, la variedad de elementos que constituyen esta ceniza contribuyen al aporte de nutrientes que contribuyen al desarrollo de la actividad fúngica (Moyano et al., 2014). Éste parámetro representa el contenido de minerales que contienen cada biomasa vegetal el cual es absorbido por el mismo como nutriente del terreno donde se haya cultivado esta planta (Moreno et al., 2020).

Los parámetros determinados están influenciados por varios factores como la variedad del residuo, localidad donde se cultiva, condiciones ambientales, tipo de suelo del cultivo, La comparación de tales parámetros, con relación a otros sustratos empleados en fermentaciones enzimáticas, evidencian que la corteza de zabila es una fuente fermentable ya que reúnen condiciones físicas y de composición para ser utilizado para similar propósito.

Cinética de crecimiento

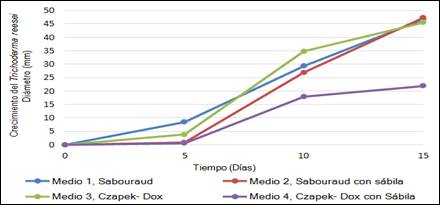

En la figura 1, se presenta la cinética de crecimiento del hongo celulítico Trichoderma reesei en cultivos control y suplementados con polvo de zábila. Puede precisarse que el hongo se desarrolla en todos los medios de cultivo, mostrando similar tendencia los medios de cultivo 1, 2 y 3 durante todo el periodo de incubación, el crecimiento máximo alcanzando registra un diámetro de 45mm respectivamente, el medio de cultivo 4 posterior al día 5 muestra una reducción en los diámetros de crecimiento los días 10 y 15 siendo el diámetro para este momento de 21,88mm. La fase exponencial de crecimiento, se evidencia posterior a los 5 días alcanzando una fase estacionaria 15 días donde comienza a cesar el desarrollo como lo reportó la muestra 4. Con referencia a estos resultados, el tiempo de incubación donde se alcanza el mayor crecimiento del Trichoderma reesei con los otros medios de cultivo se reportó en 15 días.

Este comportamiento evidencia que el microorganismo celulolítico puede evolucionar en crecimiento con medio de cultivo suplementado con corteza de zábila en polvo, lo cual refiere que este residuo aporta nutrientes para el consumo del hongo.

Figura 1. Cinética de crecimiento del Trichoderma reesei.

Con referencia a las medidas obtenidas durante la cinética crecimiento en los diferentes medios, se llevó a cabo el análisis de varianza (ANOVA), siendo los factores los tipos de medios y la variable respuesta el diámetro de la colonia fúngica, a partir de esta información se determinó cuál de los factores mostraban diferencias. En la tabla 3, se muestran los resultados:

Tabla 3.

Resultados del análisis de varianza (ANOVA) para cinética de crecimiento en función a los medios de cultivos.

|

Fuente |

Suma de Cuadrados |

Gl |

Cuadrado Medio |

Razón-F |

Valor-P |

|

Entre grupos |

327,224 |

3 |

109,075 |

0,27 |

0,8437 |

|

Intra grupos |

4793,24 |

12 |

399,437 |

|

|

|

Total (Corr.) |

5120,46 |

15 |

|

|

|

La Tabla ANOVA estructura la varianza de cinética crecimiento en dos elementos: entre-grupos y dentro de grupos. La razón-F, corresponde a 0,273072. Dado que el valor-P de la razón-F es mayor que 0,05, no hay diferencias significativas entre la media de cinética de crecimiento de la colonia fúngica entre un nivel de medio de cultivo control y otro suplementado con zabila, con un nivel del 95,0% de confianza.

En resumen, los medios de cultivo con biomasa de zábila permiten en adecuado crecimiento de la flora fúngica celulolítica, lo que indica que su composición en celulosa y demás nutrientes pueden contribuir a su normal desarrollo para la producción del complejo enzimático celulolítico.

Actividad enzimática celulolítica en la fermentación sumergida

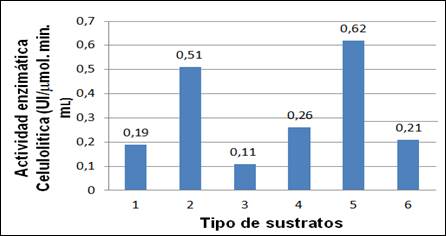

Con el propósito de verificar la producción de enzimas celulasas de Trichoderma reesei, se cuantificó la actividad enzimática celulítica de acuerdo a la producción de glucosa producida por la hidrolisis de la celulosa en la fermentación en fase liquida del residuo de zábila como fuente de carbono. En la figura 2, se presenta el resultado y se compara con otras referencias.

Figura 2. Actividad enzimática celulítica del Trichoderma reesei con corteza de zábila y comparativo con otros sustratos celulósicos y hongos celulolíticos.

Fuentes: 1- Corteza de zábila/Trichoderma reesei; 2- Paja de arroz/ Trichoderma reesei (Colina et al., 2009); 3- Biomasa de palma/Trichoderma spp (Hernández, 2018); 4-Aserrín/Lentinus edodes (Molina y Espin, 2014); 5. Papel filtro/Trichoderma reesei (Ferrer et al., 2011); 6- Residuos de Maíz/Asperguillus niger (Merchan y Molina, 2018).

Nota: U= cantidad de azúcares reductores en μmol generados por minuto por mililitro de extracto enzimático

En la figura 2, se verifica que la actividad enzimática en la corteza de zábila fue de 0,19 UI/μmol de glucosa.mL, este resultado es menor comparado con los otros sustratos a excepción de la biomasa de palma de aceite. El resultado obtenido de la fermentación líquida de éste sustrato con Trichoderma reesei, sugiere que el ensayo contó con las condiciones mínimas para la producción de enzima celulasa, permitiendo la asimilación de la celulosa para producir moléculas de glucosa por hidrolisis de los enlaces beta 1-4 a causa de la excreta del complejo enzimático celulítico del hongo. En este estudio, el tamaño de partícula de polvo de zabila pudo ser adecuado en el proceso, ya que influye en una mayor asimilación del contenido celulósico, debido a la accesibilidad del hongo al sustrato para degradarlo de esta manera se contribuye al crecimiento micelio y producción enzimática (Centeno et al., 2015). Ahora bien, el acceso al contenido de celulosa, puede incrementarse considerando otras variables reduciendo el contenido de lignina a niveles más bajos (5%).

En cuanto la actividad enzimática de acuerdo al tipo de microorganismo celulolítco, es mayor con el Trichoderma ressei en comparación con el Asperguillus niger y Lentinus edodes que presenta el resultado más bajo en su capacidad celulolitica. Existen estudios donde las diferencias encontradas en la respuesta de producción de celulasa pueden atribuirse a que la cepa de Trichoderma sp, es sintetiza elevadas cantidades de β- glucosidasa, lo que sugiere presencia de celobiosa, disacárido que reduce la actividad de las celulasas, específicamente endoglucanasas y β-glucosidasas.

En este sentido, el Aspergillus sp. hidrolizaría al disacárido de una manera más eficiente que la cepa de Trichoderma sp. Sin embargo, entre las ventajas que presenta el Trichoderma, se destacan la utilización de sustratos de composición compleja como fuente de carbono, el complejo enzimático que genera es utilizado en la fabricación de alimentos y tiene efectos antagónicos sobre otras especies de microorganismos asociado a la producción de enzimas líticas que degradan su pared celular, absorbiendo nutrientes del interior del hongo fitopatógeno, lo cual puede garantizar que la fermentación es debido a la actividad de este hongo (Hernández et al., 2019).

CONCLUSION

Se logró producir 0,19 UI/µmol.min celulasas/mL incubando Trichoderma reesei en medios con polvo de corteza de zábila como sustrato, por lo tanto, este material constituye un sustrato con nutrientes para producir este tipo de enzima en un fermentador con flujo de aire (6L/h), temperatura ambiental (30°C) y pH 6,2.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y sus unidades de investigación y desarrollo: Centro de Investigaciones Tecnológicas (CITEC) y laboratorio de investigación y apoyo docente (LIASDA) por apoyar la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Association Official Analytical Chemist. (1980). Official Methods of Analysis (AOAC-2057) Determinación de proteina cruda. Washingtong, EEUU.

Bardales, C.; Cabos, J.; León, C. y Jara, E. (2020). Enriquecimiento proteico de los principales residuos lignocelulósicos agroindustriales de la Región La Libertad con la asociación mixta de Trichoderma reesei, Chaetomiun cellulolyticum y Candida utilis para alimentación animal. [Protein enrichment of the main agro-industrial lignocellulosic residues of the La Libertad Region with the mixed association of Trichoderma reesei, Chaetomiun cellulolyticum and Candida utilis for animal feed.]. Arnaldoa, 27(1), 99-114. https://n9.cl/3m0xk

Berradre, M.; Mejías, M.; Ferrer, C.; Chandler, C.; Páez, G.; Mármol, Z.; Ramones, E. y Fernández, V. (2009). Fermentación en estado sólido del desecho generado en la industria vinícola. [Solid state fermentation of the waste generated in the wine industry]. Revista Facultad de ingeniería. 26 (3), 398-422. https://n9.cl/akrwm

Cabrera, E.; León, V.; Montano, A. y Ramírez, D. (2017). Caracterización de residuos agroindustriales con vistas a su aprovechamiento. [Characterization of agro-industrial waste with a view to its use]. Revista Centro Azúcar, 43(4), 27-35, https://n9.cl/l2265

Campos, C. y Navarro, A. (2014). Obtención de concentrado proteico de origen microbiano a partir del desecho del maíz (Zea mays) como sustrato. [Obtaining protein concentrate of microbial origin from the waste of corn (Zea mays) as a substrate] (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Venezuela.

Casas, G. (1989). Micología General: Los hongos y su campo de acción. [Fungi and their field of action]. Ediciones de la biblioteca, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela

Centeno, R. y Pavone, D. (2015). Producción de celulasas y biomasa del hongo Trichoderma reesei utilizando lodo papelero como fuente de carbono. [Production of cellulases and biomass of the fungus Trichoderma reesei using paper sludge as a carbon source]. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. 5(1), 40-46. https://n9.cl/4wc9l

Chávez, M.; Montaña, J.; Martínez, M.; Reyes, M.; Rodríguez, X. y Quevedo, B. (2008). Efecto del sustrato y la exposición a la luz en la producción de una cepa de Trichoderma sp. [Effect of the substrate and light exposure on the production of a strain of Trichoderma sp]. Universitas Scientiarum.13(3), 245-251. https://n9.cl/3o618

Comisión Venezolana de Normas Industriales. (1979). Alimentos. Determinación de humedad, (Norma 1156-79). SENCAMER, Venezuela. https://n9.cl/uh1r0

Comisión Venezolana de Normas Industriales. (1979). Alimentos. Determinación del pH (Norma 1315-79). [Foods. pH determination (Standard 1315-79)]. SENCAMER, Venezuela. https://n9.cl/hepsga

Comisión Venezolana de Normas Industriales. (1979). Alimentos para animales. Determinación de fibra cruda (Norma 1197-79). [Animal feed. Determination of crude fiber (Standard 1197-79)] SENCAMER, Venezuela. https://n9.cl/os4l3

Comisión Venezolana de Normas Industriales. (1981). Alimentos. Determinación de extracto etéreo (Norma 11785-81). [Foods. Determination of ethereal extract (Standard 1785-1)]. SENCAMER, Venezuela. https://n9.cl/3bqmw

Comisión Venezolana de Normas Industriales. (1979). Alimentos. Determinación de cenizas (Norma 1155-79). SENCAMER, Venezuela. https://n9.cl/n1eyl

Colina, A., Ferrer, A. y Urribarrí, L. (2009). Producción de celulasas por Trichoderma reesei Rut C-30 en diferentes substratos celulósicos. [Cellulase production by Trichoderma reesei Rut C-30 in different cellulosic substrates]. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia, 32(2), 152–159. https://cutt.ly/pSMXR0o

Domínguez, R.; Arzate, I.; Welti, J.; Alvarado, J.; Calderón, G.; Garibay, V. y Gutiérrez, G. (2012). El gel de Aloe vera: estructura, composición química, procesamiento, actividad biológica e importancia en la Industria farmacéutica y alimentaria. [Aloe vera gel: structure, chemical composition, processing, biological activity and importance in the pharmaceutical and food industry]. Revista Mexicana de Ingeniería Química. 11(1), 23-43. https://n9.cl/xt365

Ferrer, Y.; León, M.; Álvarez, G.; Dusted, J.; Duque, A.; Ibañez, M. y Tortoló, K. (2011). Selección de hongos aislados de bagazo de caña con actividad celulasa sobre celulosa cristalina para posibles aplicaciones industriales. [Selection of fungi isolated from cane bagasse with cellulase activity on crystalline cellulose for possible industrial applications]. Revista ICIDCA, 45(1), 3-12, https://n9.cl/g0k66

Fuenmayor, C.; Quicazán, M. y Figueroa J. (2011). Desarrollo de un suplemento nutricional mediante la fermentación en fase sólida de polen de abejas empleando bacterias ácido lácticas probióticas. [Development of a nutritional supplement through solid phase fermentation of bee pollen using probiotic lactic acid bacteria]. Alimentos Hoy, 20(23), 18-40. https://n9.cl/yyc4u

Hernández, J.; Perez, E. y Pineros, Y. (2018). Identificación y evaluación de actividad celulolítica en aislamientos nativos de Trichoderma spp obtenidos de biomasa de palma de aceite. [Identification and evaluation of cellulolytic activity in native isolates of Trichoderma spp obtained from oil palm biomass]. Revista colombiana biotecnología. 20 (1), 59-67. https://cutt.ly/FSMX1TD

Hernández, D.; Cerrato, R.; Alarcón, A., (2019). Trichoderma: importancia agrícola, biotecnológica, y sistemas de fermentación para producir biomasa y enzimas de interés industrial. [Trichoderma: agricultural, biotechnological importance, and fermentation systems to produce biomass and enzymes of industrial interest]. Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences, 35(1), 98-112. https://n9.cl/au077

Merchan, L. y Molina, A. (2018). Obtención de enzima celulasa por fermentación en fase liquida del desecho de Zea mays a partir de Aspergillus niger y Saccharomyces cerevisiae. [Obtaining cellulase enzyme by liquid phase fermentation of Zea mays waste from Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae]. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Venezuela

Molina C., Espin, N. (2014). Obtención de extractos enzimáticos con actividad ligninolítica y celulolítica a partir del crecimiento del hongo Lentinus edodes en aserrín tropical. [Obtaining enzyme extracts with ligninolytic and cellulolytic activity from the growth of the fungus Lentinus edodes in tropical sawdust]. Revista EPN. 33(2). 1-7. https://cutt.ly/JSMChXQ

Morales, H. (2006). Aislamiento, selección y evaluación de la actividad celulolitica de cuatro cepas de hongos nativos de Costa Rica. [Isolation, selection and evaluation of the cellulolytic activity of four strains of fungi native to Costa Rica], (Tesis de pregrado), Instituto Tecnológico de Costa Rica. Costa Rica. https://n9.cl/z0119

Moreno, M.; Gutiérrez, J.; Márquez, D. y Heredia, N. (2017). Evaluación del bagazo de sábila para la extracción de pectina a escala de laboratorio.[Evaluation of aloe vera bagasse for pectin extraction on a laboratory scale].Cienciamatria Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 3(5), 117-132. https://n9.cl/gza7w

Moyano, M.; Borras, L. Y Carreño, N. (2014). Fermentación en estado sólido (FES) de la papa (Solanum tuberosum), como alternativa tecnológica para la alimentación animal. [Solid state fermentation (SSF) of potato (Solanum tuberosum), as a technological alternative for animal feed], (Tesis de especialización), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Colombia. https://n9.cl/d7r2q

Ovando, S. Waliszewski, K., (2005). Preparativos de celulasas comerciales y aplicaciones en procesos extractivos. [Commercial cellulases preparations and their applications in extractives processes]. Universidad y Ciencia. 21(42). 111-120. https://n9.cl/6zo0h

Paredes, D.; Álvarez, M. Y Silva, M. (2010). Obtención de enzimas celulasas por fermentación sólida de hongos para ser utilizadas en el proceso de obtención de bioalcohol de residuos del cultivo de banano. [Obtaining cellulase enzymes by solid mushroom fermentation to be used in the process of obtaining bioalcohol from banana crop residues]. Revista Tecnológica ESPOL-RTE, 23 (1), 81-88, https://n9.cl/au9v2

Parlione, V.; Matute, L. y Román, H. (2017). Utilización de un aislado de Trichoderma sp. para la fermentación de residuos de papas (Solanum tuberosum L.) y harina de girasol (Heliantus annuus L.) en procesos de ensilaje. [Use of an isolate of Trichoderma sp. for the fermentation of potato residues (Solanum tuberosum L.) and sunflower meal (Heliantus annuus L.) in silage processes]. Revista Facultad de Agronomía, 43(1), 15-24. https://n9.cl/85ni5

Peñaranda L.; Montenegro S. y Giraldo P., (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. [Utilization of agro-industrial residues in Colombia]. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(2), 141-150. https://n9.cl/cj4px

Piñero, J. y Díaz, I., (2010). Optimización de un medio de cultivo para la producción de biomasa de Nocardia sp. a partir de residuos de naranja como sustrato. [Optimization of a culture medium for biomass production of Nocardia sp. from orange waste as a substrate]. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 30(2), 102-108. https://n9.cl/50m2k

Pineda, J.; Benavides, E.; Duarte, A.; Burgos, C.; Soto, C.; Pineda, C.; Fierro, F.; Mora, E. y Álvarez, S. (2017). Producción de biopreparados de Trichoderma spp: una revisión. [Production of Trichoderma spp biopreparations: a review]. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, 51(1), 47-52. https://n9.cl/u8y08

Prescott, L.; Harley, J. y Klein, D. (1999). Microbiología (4ta Edición). España, Mc Graw Hill Interamericana de España.

Segura, F.; Echeverri, R.; Patiño, A. y Mejía, A. (2007), Descripción y discusión acerca de los métodos de análisis de fibra y del valor nutricional de forrajes y alimentos para animales. [Description and discussion about the methods of fiber analysis and the nutritional value of forages and animal feed], Revista Vitae, 14(1), 72-81, https://n9.cl/apxlv

Toyo, M. Vargas, N. Navas, P. Navas, S., Quintero, M. Leal, L. Riera, G. (2016). Aloe vera como suplemento nutricional para caprinos. [Aloe vera as Nutritional Supplement for Caprines]. Producción Animal, 28 (1). 23-26. https://cutt.ly/3ZcWvNl

Rodríguez, I. y Piñeros, Y. (2007). Producción de complejos enzimáticos celulolíticos mediante el cultivo en fase sólida de Trichoderma sp. sobre los racimos vacíos de palma de aceite como sustrato. [Production of cellulolytic enzyme complexes by solid phase culture of Trichoderma sp. on empty bunches of palm oil as a substrate], Revista Vitae, 14(2), 35-42. https://n9.cl/gx5g8

Velásquez, E. (2019). Producción de celulasas en fermentación sumergida utilizando microorganismos aislados de Moringa oleifera con potencial aplicación en procesos biotecnológicos. [Production of cellulases in submerged fermentation using microorganisms isolated from Moringa oleifera with potential application in biotechnological processes], (Tesis de doctorado). Instituto Politécnico Nacional. Mexico. https://cutt.ly/tSMD3Ix

Vargas Y. y Pérez L. (2018). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en el mejoramiento de la calidad del ambiente. [Use of agro-industrial residues in the improvement of the quality of the environment]. Revista Facultad de Ciencias Básicas, 14 (1), 59-72. https://n9.cl/a33mb

Vera, J.; Medranda, T.; Siguencia, J.; Mendieta, R. y Pérez, M. (2021). Caracterización nutricional de los residuos orgánicos en la caña de azúcar del cantón La Troncal. [Nutritional characterization of organic residues in sugar cane from La Troncal canton]. Hombre, Ciencia y Tecnología. 25(2). 110-118. https://cutt.ly/fSSpRVc

©2023 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.